Au travail, à la cuisine, sur la route, dans la vie de tous les jours : il y a des moments où l’on se dit que c’était mieux avant.

Avant, c’était simple, il n’y avait que les vieux cons qui disaient que c’était mieux avant… les anciens étaient des ringards et les jeunes des petits cons persuadés que tout était mieux maintenant et serait encore mieux demain grâce à eux… mais ça, c’était avant…

Je vous parle d’un temps où on ne comptait guère l’argent car il y en avait peu… d’un temps où on ne comptait pas plus les bûches de bois… mais là, c’est parce qu’il y en avait beaucoup, surtout dans les campagnes.

De ce temps où la valeur des choses se mesurait à la sueur qu’on y avait laissée… et c’est parce qu’ils bossaient beaucoup que les grands-parents enfournaient sans compter, à longueur de journées, à longueur d’années, des bûches d’un demi-mètre dans leur cuisinière… rien à voir avec le petit poêle crapaud plutôt urbain.

La cuisinière au bois était l’élément central de la pièce principale de l’habitation… plusieurs centaines de kilos de fonte… autant dire que quand elle entrait dans une maison, c’était à la vie à la mort avec son propriétaire… et parfois avec le suivant.

Fonction première de la bête : chauffer un max : vingt-cinq, vingt-six, vingt-huit degrés… ça dépendait de la météo, du besoin de couper net l’impression laissée par la température extérieure… la cuisinière au bois était à la maisonnée ce que Remy Bricka sera plus tard à la chanson populaire : à faire pâlir d’envie l’inventeur du robot ménager multifonctionnel.

Car la “stuff”, aussi appelée la “Godin”, la “Nestor Martin”, la “Deville”… du nom de leur fabricant…, faisait tout, absolument tout, même le café !

C’était d’ailleurs sa mission matinale quand, avalant la première bûche sur fond de braises jamais éteintes, elle réchauffait la bouilloire qui alimenterait bientôt la cafetière en aluminium… bouilloire aussitôt remplie pour servir de réserve d’eau chaude tout au long de la journée… on passait ensuite aux choses sérieuses, puisque la cuisinière servait d’abord à “faire la cuisine”… le steak grillé, c’était pas tellement son truc, par contre la cuisson des patates, la poule au pot, les boulettes, le chou, les carbonnades de bœuf, le civet de marcassin… ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Deux bûches, une bonne casserole épaisse, quelques ingrédients basiques suffisaient à faire le bonheur d’une grande tablée… il s’agissait cependant de s’y prendre à temps car la cuisinière avait besoin de temps.

C’est avec elle que l’expression “oublier un plat au coin du feu” a pris place dans les dictionnaires culinaires… à côté, la cuisson basse température des chefs fait figure de réchauffé.

Basse température… c’était aussi une des options du four voisin du foyer… on en connaît qui y oubliaient la dinde de Noël une demi-journée pour servir une viande fondante à souhait… on en connaît aussi qui, porte ouverte, y faisaient lever une pâte… le reste était affaire de manies familiales.

La grande barre périphérique servait tout autant de sèche-serviette que de sèche-chaussette, le plan en fonte réchauffait une collection de fers à repasser… une ficelle tendue par-dessus transformait des rondelles de pommes en chips première génération… essayez un peu avec votre chaudière en forme de machine à laver… Nostalgique ?

Point n’est besoin de courir chez l’antiquaire… quelques grandes marques ont remis l’engin au goût du jour avec des couleurs contemporaines, porte vitrée, réglage de température… pour moins cher qu’un poêle à pellets.

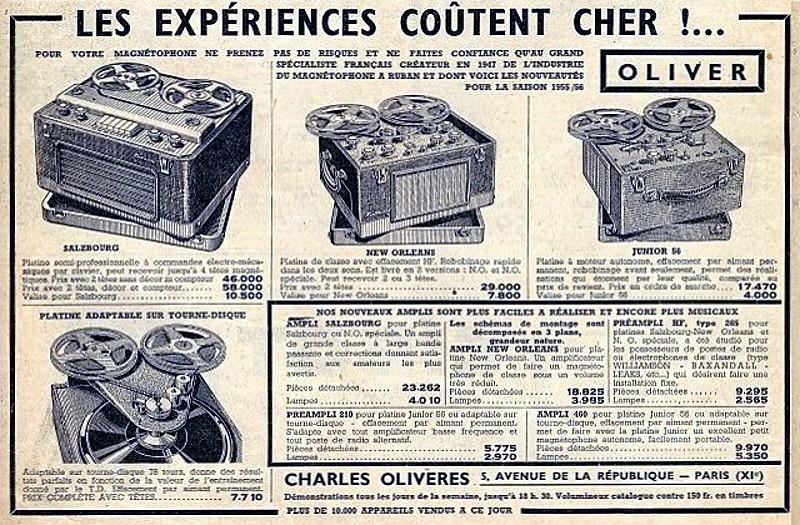

Autre engin, le fameux enregistreur à bandes, comme on disait à l’époque, une très chouette bestiole, j’y faisais tourner des bandes qui, recto/verso… et vu l’existence de deux pistes, pouvaient siffler de la zizique pendant des heures !

Au magasin, durant l’achat, mon père (salut papa, j’arrive bientôt te voir), m’avait dit, le doigt en l’air : “C’est pour longtemps fiston… et surtout pour les cours de langues et t’entrainer à bien causer”…

Aussitôt “à la maison”, l’appareil n’a servi qu’à écouter de la musique que je pompais sur le transistor en plastique… ou sur le Dual Teppaz qui pouvait lire les 33, 45 et 78 tours… avec un micro (oui, c’était artisanal, mais c’était comme ça à mes 15 ans)…

Il n’avait pas le temps de refroidir, je ne sais pourquoi mais, “fan” des Rolling Stones, j’avais passé mes soirées (toutes) à enregistrer mes 33T de ce groupe pour ne pas abimer les disques, vu que l’aiguille était vieille et que Noël c’était loin…

Un jour, l’enregistreur à bande a craqué… mon père et moi sommes partis avec la vieille VW Cox achetée neuve l’année après ma naissance (en 1949), à l’autre bout de la ville, chez un vieux ronchon qui n’avait pas de nom, il s’appelait “le réparateur”…

Il portait un cache-poussière d’instituteur, gris…, sa boutique était un foutoir, un bric-à-brac insensé avec des lampes de radio, des transistors démantibulés, des fils électriques, des milliers de vis, des fers à souder, des télés éventrées, des radios silencieuses, des mixers qui ne mixaient plus et des centaines de pièces extraites des entrailles de bidules trop malades et déclarées cliniquement mortes.

Il n’était pas très bavard, le réparateur :

– Quoi qu’il a vot’machin ?

– Il marche plus.

Il soupirait, coupait là l’entretien et convoquait pour dans huit jours : peut-être !

C’était un magicien, un chirurgien de l’impossible à qui tout était possible… et qui, en prime, réparait pour pas cher !

Un jour, longtemps après, alors que l’enregistreur à bandes a rendu l’âme en massacrant “Satisfaction”, j’ai voulu aller le faire réparer… j’ai pris ma Dauphine ou j’avais mis un sac de ciment dans le coffre avant pour qu’elle tienne mieux la route… et me suis rendu chez “le réparateur”…

Il avait disparu… et, avec lui, toute une corporation de sorciers qui ressuscitaient les morts juste avec un tournevis et leur cerveau… c’est peu après que les appareils sont devenus jetables… et on a jeté les réparateurs !

Mon grand-père est parti ainsi, il réparait les vélos, les cyclomoteurs et les motos, surtout les FN, Saroléa, Solex, Motobécane, Flandria, Kreidler, il construisait les vélos qu’il vendait, dont le plus beau au curé de la paroisse qui venait en soutane sur un Solex, même qu’on murmurait qu’il ne l’avait pas payé… juste un arrangement pour qu’il dise des messes pour que le commerce reprenne “comme avant”…

Là-haut on a du l’entendre parce qu’un représentant d’une nouvelle marque démarchait pour créer un réseau… j’avais vu un film avec Elvis Presley qui roulait en Honda en chantant, j’avais dit à mon pépé que c’était mieux qu’une Kreidler-Florett et il m’avait répondu : Tais-toi gamin, les Honda ça tombe pas en panne, comment je vais gagner ma vie dans les réparations ?…

Pépé est mort deux ans plus tard, pas riche… mémé pleurait aussi bien sur son sort que pour pépé… elle a vendu le garage à un jeune mécano, qui est devenu le concessionnaire Honda de la région…

C’est comme ça que j’ai acheté une Honda, avec l’argent des vieilles motos abandonnées dans le jardin : Norton, BSA, Indian, Alcyon, Brough Superior, Monet Goyon, NSU, FN, Terrot, Royal Enfield… c’est surtout la Velocette Truxton qui l’avait fait sauter en l’air…

Ma première machine à rouler, une FN à moteur 47cc Sachs, je l’avais construite chez mon pépé, mon grand-père maternel, qui officiait dans un faubourg de nulle-part comme garagiste vélos & motos…

Je puisais dans les carcasses de mobylettes et motos cassées, hors d’usages, des pièces de toutes sortes, que je restaurais amoureusement… en finale j’avais créé un “bitza” infernal que je voyais comme la plus belle moto du monde… mais à seize ans on ne connait rien du monde…

La seconde, une Flandria, c’est un ami qui me la présenta, c’était, à l’en croire, une petite sportive qu’il fréquentait pendant les vacances… je ne lui avais jamais demandé s’il l’avait déjà enfourchée, mais j’ai su par la suite qu’elle n’était pas de première main… ce fut le coup de foudre et j’en fis l’acquisition pour deux francs et six sous, je ne connaissais pas grand-chose à ces mécaniques-là !

Pour mes premiers essais, autant que je me rappelle, son moteur qui montait facilement en régime et acceptait les à-coups que le débutant que j’étais lui faisait subir, sa suspension confortable, sa tenue de route… me réjouirent et me faisaient bien augurer de l’avenir…

Toutes ces aptitudes ajoutées à un style atypique firent que j’eus soudain beaucoup d’amis… comme j’étudiais l’archi toute la journée, elle restait seule devant l’école et souvent l’un de mes (faux) amis venait l’essayer et comme vous l’imaginez, elle ne se refusait jamais… je la soupçonne même d’avoir pris du plaisir à être conduite par un autre, plus disponible, plus macho ou casse-cou, d’avoir emprunté des chemins nouveaux avec des virages et des pentes raides qui la mettaient dans des positions inhabituelles : elle devait alors rugir au maximum de son régime.

Les regards de commisérations des autres me faisaient baisser la tête ; certains, bien intentionnés, me suggérèrent de mieux la cacher, ou d’en changer, hélas, il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre… à dix-sept ans on n’entend rien que sa propre voix… que voulez-vous, je l’aimais, je l’ai donc gardée et nous avons vieilli ensemble.

Bien sûr, malgré un entretien croissant, elle a beaucoup perdu de ses attraits, sa peinture s’est oxydée, de profondes rayures l’ont marquée, les deux klaxons-poires que tant de mains avaient pressés se sont avachis et les suspensions ont durci… quant au moteur, le cylindre évasé ne pouvait plus trouver un piston de forme adéquate pour permettre encore un éventuel va et vient.

Mais, me diriez-vous, pourquoi ne pas l’avoir cédée à l’un de ses emprunteurs ? Pourquoi ne pas avoir pris, à sa place, une autre plus récente, plus nerveuse, plus brillante ? Je vous répondrais ; l’habitude ! Et quand j’ai voulu, parfois, en essayer une autre, j’étais tout étonné de ses réactions, du bruit du moteur ou de l’échappement ; et puis j’étais toujours pressé, car, ou je louais et ce n’était pas donné, ou, juste retour des choses, j’empruntais à son insu celle d’un ami, mais alors je redoutais le retour intempestif du légitime propriétaire.

Maintenant, nous sommes vieux et je ne l’utilise plus depuis plus d’un demi siècle… quand par hasard, mon regard tombe sur elle, mon cœur ne change plus de rythme : l’amour est mort et son autre face, la haine, aussi… bientôt je ne serai plus ; elle me survivra encore un moment et finira sans doute à la casse à moins qu’on ne la garde comme objet de collection pour l’instruction des générations à venir sur quoi roulais l’éditeur de Chromes&Flammes… il en sera de même pour ma Renault Dauphine

C’était un temps bon enfant ou Bourvil chantait les crayons, ou Roger Pierre et Jean Marc Thibault entonnaient “A Joinville-le-Pont, pompon“, ou Fernand Raynaud hésitait à acheter des oeufs cassés ou pas cassés… une époque telle un p’tit bal perdu dans un pré ou l’on cueillait aussi bien les fleurs des champs – les notes d’André Claveau, Luis Mariano, Patachou, Guétary, Eddie Constantine ou Annie Cordy – que les fleurs du mâle des Ferré, Aznavour, Bécaud et Brassens…, débutants.

On était alors zouave de l’humour, on était zoulou du ciboulot, ça dépendait de l’heure, des amours, des emmerdes, de ce qu’on avait bu ; mais pas d’un parti pris.

On ne le gardait pas pour soi, cette bohème du samedi soir, on la partageait entre potes dans des cabarets à fantaisies ou à chanteurs.

Il suffisait de franchir la porte d’un music-hall, même minable, pour que la vie en rose, que la vie en gris, que la vie en vive dans un manège à moi qui restait toi… beaucoup de rires, de rêves, d’illusions, d’aspirations.

Papa venait de cet univers-là… qui n’existe plus… ou alors, une fois tous les cent ans, en un casino de province appelé “Never-more”, tel un brigadoon d’années d’après-guerre qui enseigne à ne pas se prendre au sérieux.

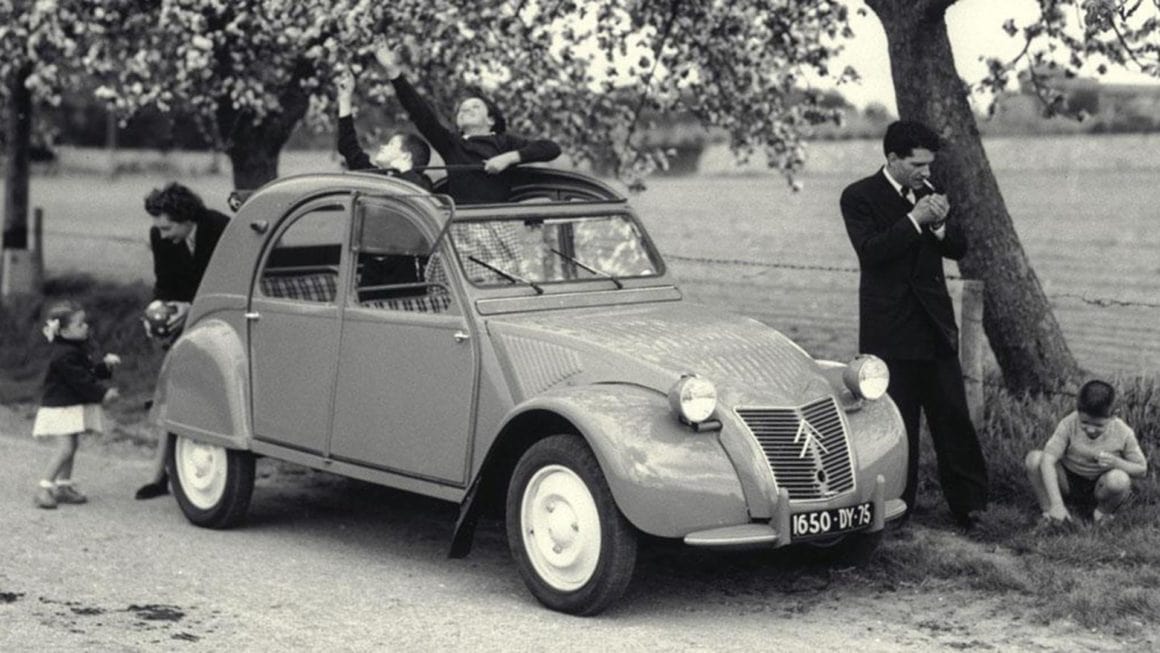

Quand je suis né, il est devenu ma vedette, sa voix ronde montait dans le grave quand la tendresse le chatouillait, une tendresse bourrue… au fil du temps, entre la “Deuche” et le “Teppaz”, il se mettait en cravate pour monter au turbin, avec sa silhouette quotidienne, son air bonhomme, sa manière de boire une bière, de taper sur l’épaule d’une commère ou de hocher la tête face à la misère du monde, le cœur sur la main, dur quand il fallait pour ne point se fondre dans le gris des réalités.

Je ne me plains pas qu’il est parti de l’autre coté du miroir, il m’a fait vivre et ça c’est magnifique… en passant au travers, hier même si c’est un hier d’il y a longtemps, très longtemps, il m’a dit qu’au fil du temps qui passe, il me suffirait de regarder le miroir pour le voir de plus en plus nettement…

Je suis triste, parce que les vociférations débiles de la rue ont brisé le miroir, et c’est grand chagrin… c’était avant l’Europe, c’était avant tout… avant les interdits, les limitations…, c’est que, avant… on les connaissait, les gendarmes, ils étaient tout le temps avec nous, ils ne nous disaient pas sans cesse qu’on n’a pas le droit d’être là !

Maintenant, il est interdit de rouler trop vite, trop lentement, trop à gauche, trop à droite et on est taxé quand on stationne… c’était mieux avant, la preuve en est qu’il suffit de tendre l’oreille auprès des gens ordinaires pour que se répande un entêtant parfum de nostalgie… comme si les progrès matériels engrangés étaient trop cher payés en souffrances sociales de tous ordres : solitudes, égoïsmes, méfiances, stress, angoisses… la face sombre de notre modernité est douloureusement éprouvée par beaucoup.

Tout regret d’une époque révolue est immédiatement fiché comme une mauvaise pensée qu’il convient de chasser d’un esprit sain, celui qui l’exprime imprudemment est alors renvoyé à son triste état de vieux con ressassant péniblement ses “de mon temps”…

Le désir de ressusciter un passé évanoui est assurément vain… et il n’est pas douteux que, l’âge avançant, chacun est enclin à se réfugier dans ses souvenirs enjolivés.

Les vieux qui idéalisent le passé ne font finalement que regretter leur jeunesse dans un processus de reconstitution biaisée de la mémoire… le rejet de toute hypothèse selon laquelle le passé pourrait être, d’une manière ou d’une autre, supérieur au présent renvoie pourtant à quelque chose de plus fondamental, l’interrogation nostalgique heurte de plein fouet un postulat progressiste profondément enraciné dans les esprits: c’est mieux maintenant.

Le mythe d’un sens de l’histoire reste vivace malgré les crises qui secouent le monde… l’injonction moderne à préférer, par principe, ce qui advient à ce qui disparaît reflète plutôt l’idéologie dominante de nos sociétés avancées qui célèbrent sans cesse l’innovation et le mouvement, se prétendant les mieux orientées dans un sens de l’histoire dont les boussoles seraient la mondialisation et la compétitivité.

La plupart de ceux qui trouvent leur content dans ce monde, situation confortable qui autorise, outre une auto-satisfaction, un peu d’aise pour l’altruisme et la solidarité résumée à mettre la main à la poche (où l’on trouve la menue monnaie comme chacun sait), trouve toujours à ringardiser, si ce n’est culpabiliser, ceux qui souffrent ou galèrent et qui pensent que c’était mieux avant ! Quel qu’en soit le sens, les simplismes normatifs posés sur la flèche du temps sont déraisonnables… pour ce faire, ils mettent en avant le plus grand confort, pour tous, quand même, une vie plus facile ; mais que regardent-ils ?

Ils regardent les objets, les vêtements qu’on trouve en quantité pour trois francs six sous aux fripes ou démarqués, j’ai failli écrire démasqués… tous ces trucs inutiles qui ont changé le monde et qui sont les seuls à diminuer de coût chaque année, pendant que tout le nécessaire augmente… c’est vrai que pour les fringues, il y en avait moins avant et elles étaient plus chères… mais est-ce vraiment la peine de réduire en esclavage des milliers et des milliers de petites mains pour tout ce gaspillage ?

Les gens communs regardent les loisirs, les parcs d’attractions, les théâtres de rue, les concerts gratuits (il y en a toujours eu !), les cours de ci les ateliers de ça qui occupent les vieux principalement et qui remplacent les relations, toutes bêtes, du quartier, du village où les femmes (car ce sont surtout les femmes qui suivent ces cours de danse de toutes sortes, de dessin, de modelage…), échangeaient leur savoir-faire sans chichis ni monnaie… et puis ils regardent ce qu’ils possèdent eux, les cuisines équipées (mais ils ne font plus de cuisine), un mode de chauffage propre et facile (c’est vrai, mais à quel prix ?)… les trajets faciles et rapides (Paris/Nîmes ! Six heures à peine, oui, mais, pour qui ?)… et, le pompon, les voyages.

Ah oui, les voyages se sont dé-mo-cra-tisés, ça veut dire, à la portée de tous, de n’importe qui si vous préférez… qu’est-ce qu’on répond à ça, hein ? D’abord que c’est pas forcément vrai, que rarement les familles ont les moyens de se barrer parce que le voyage lui-même ne coûte pas grand chose, mais surtout au moment où le peuple bosse, où les gosses sont en classe, et que la vie là où on va, elle, n’est pas donnée… que donc cela concerne les vieux, enfin les jeunes retraités, les gosses de riches et les célibataires des classes moyennes qui consomment du voyage pour s’en mettre plein les yeux, se distraire de leur solitude et donner un peu de bouffant au vide de leur vie et peut-être rencontrer l’âme sœur ?

Et la liberté d’expression est bien sûr donnée comme une réussite, l’aboutissement de revendications et souhaits millénaires, le nec plus ultra de la liberté, etc. Je ne vais pas cracher dans la soupe, mais enfin, quand on dit que c’était mieux avant, faut-il remonter au temps des cavernes ? Des guerres de religions ?

Pas forcément… la liberté d’expression, oui, elle semble bien élastique, un peu comme la laïcité, elle encombre bien des tribunaux la liberté d’expression… mais surtout, je crie sur mon tonneau pendant que les hauts parleurs, les écrans géants dispensent la bonne parole au bon peuple… alors, forcément, on m’emmène et on me met la camisole, parce qu’il faut être fou pour imaginer se faire entendre !

Au fond, je crois que ceux qui affichent leur contentement en dénigrant le passé, ne provoquent jamais de discussions, ils se débarrassent d’un truc gênant, une espèce d’épine dans le pied, comme une culpabilité d’être bien dans un océan de malheur… mais cela, malheureusement, n’affleure pas à leur conscience !

Je pourrais faire un roman des naïvetés de ces gens-là, mais surtout ils ne sont jamais politisés !

Ils ont acquis pour leur bonheur avec la conviction qu’on ne peut rien faire…