Il est loin, le temps béni des dieux, où nous buvions l’eau des ruisseaux qui coulaient dans nos jardins, irriguant de leurs labyrinthes cristallins la terre nourricière, d’où jaillissaient légumes et arbres fruitiers.

Il est loin le temps où l’on posait des collets pour attraper le repas du soir, où on allait chasser quelques sangliers pour faire comme Astérix (dont, au passage, la différence de poids avec Obélix, en dépit de leur totale similitude de régime alimentaire, m’a toujours laissé perplexe).

Mais l’agriculture n’a pas disparu, elle est devenue une industrie.

La chasse non plus n’a pas disparu : le besoin de manger a cédé la place au désir de tuer.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Lavoisier l’a dit bien avant moi, mais avait-il deviné à quelle extrémité l’homme pousserait son don de métamorphose, jusqu’à transformer la générosité hasardeuse de la nature en usines désincarnées, rentables jusqu’à la folie, débarrassées de l’aléatoire jusqu’à n’être plus en vie ?

Sans doute pas. Qui aurait pu ? Qui aurait cru ??

Depuis bien longtemps, la nourriture, les besoins immédiats, ne sont plus le fruit de nos efforts, mais la résultante de nos prostitutions.

Survivre ne dépend plus de nous, mais de nos sustentateurs.

Vivre se mérite huit heures par jour, cinq jours par semaine, trois semaines par mois, dix mois par an, quarante ans par vie.

C’est à ce prix exorbitant que chacun pourra, entre autres, acheter légumes et viandes, qui sont autant que nous élevés en batterie, avec la mort et le débitage en tranches comme uniques horizons.

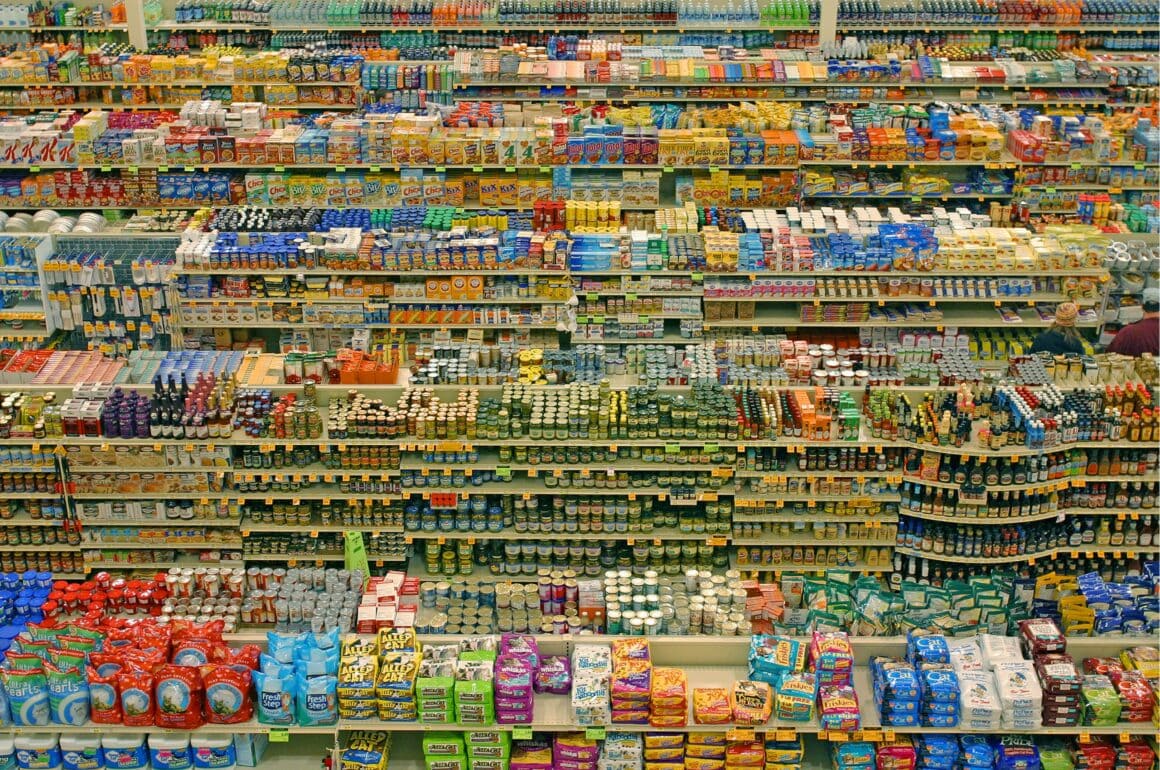

Véritable point de jonction entre les usines de productions et les pions humains à gaver, le supermarché, apparu au XXIème siècle, demeure le symbole le plus absurde de la déchéance de cette humanité inutile.

Dans un décor se voulant aseptisé, mais généralement poussiéreux, le supermarché est lui aussi un labyrinthe, comme les ruisseaux du temps jadis, mais il n’y a plus guère que des stocks qui s’y écoulent.

De son souci d’une logique géométrique, le supermarché génère une confusion constante de par la banalisation extrême de son langage.

Couleurs dégoulinantes, panneaux en série, rigueur criarde des présentoirs, tout est ici fait pour boucher la vue de celui qui s’y promène.

Ce n’est pas un hasard.

C’est un soigneux calcul d’homogénéité qui pousse les concepteurs du lieu à en rendre chaque recoin identique, car chaque recoin se doit d’être visité avec la même assiduité.

Éviter au maximum qu’un rayon vole la vedette aux autres, disperser les thématiques de façon tellement éclatée que le client se devra d’arpenter l’endroit d’un bout à l’autre, donner néanmoins des repères au client afin que l’orientation et la quête de nourriture garde un côté ludique et, en apparence seulement, livré au libre-arbitre.

Chacun en a fait l’expérience.

A chaque visite, chaque client est amené, dans son errance, à passer dans un rayon dans lequel il ne souhaite pas particulièrement se rendre.

Qu’est-ce qu’un rayon, d’ailleurs ?

Le terme est vague, lumineux mais vide de sens.

D’ailleurs, il est plus aveuglant que lumineux.

Car le but du supermarché, c’est d’aveugler au maximum, à coups de rayons dans la prunelle.

Un aveugle se laisse toujours mener là où on veut.

Le rayon est un endroit fixe mais indéterminé.

Certains y verront le présentoir, mais d’autres le décriront comme le couloir naturel qui se crée entre deux présentoirs.

En théorie, c’est une section fragmentée d’une globalité supermarchesque, spécialisée en un type précis de produits ou en une famille de produits.

Un supermarché est donc composé, selon sa taille, de 10 à 60 rayons, chacun représentant une catégorie de produits dans sa quasi-intégralité.

Invariablement, le présentoir est formé d’une succession d’étagères, accolées les unes aux autres et les unes au-dessus des autres.

Verticalement ou horizontalement, ces étagères doivent exploiter le maximum de place, donnant un parfait exemple de cages à lapins qui ne dépayse pas les résidents des tours de béton. Chaque pot, chaque boîte ou chaque objet est ainsi à moins de deux centimètres de son voisin, immédiatement visible donc de celui qui ne le cherche pas. L’item exposé est à la tête d’une vingtaine d’objets semblables, situés derrière lui en file indienne.

Ce qui fait que chaque objet acheté laisse, en retrait mais pourtant en évidence, son double immédiat.

En bas de chaque produit, sur le bord extérieur des étagères, le prix d’achat de l’item est affiché, au centre d’un petit cadre minimal, à côté d’un code barre illisible, mais dont la symbolique de gestion infaillible impressionne durablement la ménagère.

Il est de bon ton d’y associer un nombre de centimes farfelus : 9,35 €, 5,72 €, 10,24 €, etc… Là aussi, la rigueur extrême de ce découpage tarifaire est censé impressionner le nul en maths, pour qui tout nombre décimal lui remémore fatalement de sordides et inoubliables angoisses collégiennes, à respecter sans comprendre. Et puis le bon vieux truc du 9,99 € ou du 14,95 € étant quelque peu éculé, il faut bien faire un peu n’importe quoi en attendant de trouver une véritable idée.

Autre tactique, pourtant bien connue de la clientèle, la hiérarchisation des prix selon l’angle de vision : les produits les moins chers sont hors de vue, soit tout en haut du rayonnage, soit tout en bas.

Ce n’est plus aujourd’hui un mystère, et l’on préfère aujourd’hui étaler les différentes gammes dans un ordre illogique, qui obligera le client à regarder absolument partout.

Seuls quelques grandes surfaces bas de gamme, sur lesquelles nous nous pencherons plus loin, pratiquent encore la mise à l’index des produits les moins chers.

Mais cela obéit là aussi, je pense, à la volonté de créer une sorte de chasse au trésor, destinée à fourguer les invendables à de pauvres rapiats qui se croiront malins parce qu’ils ont déniché la perle rare en se couchant par terre pour attraper la boîte en dessous des autres.

Si c’est caché, c’est que c’est précieux. CQFD.

Le supermarché est un lieu de vie.

Sa communication s’axe généralement sur cette idée.

C’est assez logique, car aucun supermarché n’a intérêt à faire sentir à sa clientèle qu’elle se livre à une corvée ennuyeuse, dont instinctivement elle voudra finir le plus rapidement.

D’où l’importance de sombrer dans une démarche absurde en cherchant à créer une ambiance.

Comment ?

D’abord par la musique.

Peu de gens en ont réellement conscience, mais la musique est l’une des formes d’assujettissement les plus usitées.

Si vous regardez les publicités télévisées, vous vous rendrez compte que toutes, absolument toutes, recourent à un petit refrain entêtant ou à un slogan chanté pour s’inscrire plus facilement dans la mémoire du spectateur.

La musique attire l’attention, plonge l’être humain dans une sorte d’attention involontaire.

Mais alors qu’elle sert de manière active dans un spot télévisé, son rôle dans un supermarché est nettement plus passif.

Elle doit détendre, apaiser, créer chez le client une sorte de bien-être intemporel qui va le pousser, inconsciemment, à prolonger au maximum son séjour.

Généralement, on entend dans les grandes surfaces des stations de radio renommées pour leurs programmations insipides et légères.

Dans les banlieues populaires, on leur préfèrera plus volontiers les leaders de la FM, des radios, indéboulonnables depuis vingt ans dans le domaine de la diffusion de Musiques-Pour-Les-Pauvres, afin de permettre aux téléphages critiques et aux accros du “raparènebi” de ne pas être désarçonnés brutalement de leur culture en cave par des sonorités trop artistiques.

Vous l’avez donc compris : il y a peu d’espoir d’entendre du Terry Riley, du Xénakis ou l’envoûtant “Requiem” de Ligeti dans la grande surface la plus proche de chez vous.

C’est bien dommage, car à mon sens l’expérience mérite d’être tentée.

Ensuite, l’autre manière d’apporter de l’ambiance dans un supermarché est d’y créer une animation.

Cette méthode tombe malheureusement en désuétude depuis déjà quelques années.

Je dis “malheureusement” non pas parce qu’elle apportait réellement un divertissement de par sa nature même, mais parce qu’elle atteignait dans le domaine de l’absurde une sorte de point de non-retour où l’on basculait presque dans le surréalisme pur.

Combien en ai-je vu, dans mon enfance, de ces individus mâles ou femelles qui ânonnaient dans un micro, d’une voix souriante que déniaient leurs yeux empreints de lassitude, les dernières bonnes affaires de la journée, les réductions miraculeuses et les lots à côté desquels il était vain de prétendre passer ?

Combien en ai-je vu arpenter, de long en large et d’une démarche écœurée, la distance forcément restreinte qui les séparait de leur guérite, et dont la longueur même du fil du micro les empêchait de s’éloigner trop avant, tout en répétant obstinément les mêmes consignes d’achats, avec un enthousiasme feint et bouffi d’ennui ?

Combien de fois ai-je eu le cœur serré en voyant une de ces commentatrices grotesques, encore jolie parfois, essayer avec une foi admirable de mettre dans l’interprétation de son opération-promo une joie explosive de grande amoureuse, digne d’une actrice de théâtre ?

Combien de fois ai-je vu cette même femme, lassée en fin de journée de ses efforts inutiles, tenter courageusement d’accrocher, avec une détresse souriante, le regard d’un client, pourtant résolument concentré sur sa liste de commissions ? Dans cet art moderne du boniment, il y avait quelque chose de désespérément humain qui vous faisait vibrer l’âme, un messianisme résigné ayant délaissé les grandeurs de l’au-delà pour la Méga-Promo d’en-deçà.

Pour deux Jésus d’achetés, le troisième est à moitié prix…

En 1977, alors que j’y passais pour la promo de mon livre “Par qui ce scandale”…un Géant Casino de la banlieue bordelaise avait reçu la visite inattendue de Michel Drucker. Je me souviens d’un homme très petit, avec un costume dans les tons beiges, qui jaillit de nulle part, un micro en main et commença à parler avec une mine réjouie. A peine eût-il dit quelques mots qu’il fut caché de mes yeux par une foule compacte qui s’amassa autour de lui, empressée, curieuse, les poireaux à la main, le caddie orienté de côté en signe de salut à la divinité du PAF.

Durant ces quelques secondes où je vis pour la première fois de ma vie un homme célèbre, je ressentis une gêne étrange et informulable à surprendre ici, dans ce lieu anodin, cette créature télévisuelle que je trouvais odieusement charnelle dans sa réalité.

Le ton beige de son costume, proche de la couleur de sa peau, n’est sans doute pas pour rien dans le souvenir cireux que je garde de sa silhouette.

Malheureusement, de son discours et de ce qu’il était venu faire dans cet obscur supermarché du sud-ouest, je n’en garde pas le moindre souvenir.

Je ferme cette parenthèse inutile de cette anecdote sans intérêt pour revenir à mon sujet du jour.

On l’a vu, les bonimenteurs ont fait leur temps, ce qui s’explique aisément car si, comme je l’ai dit, le potentiel émotionnel ou surréaliste de ces individus pouvait nous arracher des larmes d’extase, ils nous faisaient rarement mettre la main au porte-monnaie, ce qui était pourtant leur fonction première.

Aujourd’hui, les supermarchés se reconvertissent peu à peu dans les paperasseries d’excitation immédiate, se présentant soit sous forme de bulletins de jeux, à remplir et à glisser dans une urne en bois, visiblement montée avec trois clous et un marteau en moins de quatre minutes ; soit en coupons de réductions bariolés, parfois imprimés directement au dos des tickets de caisse… et qui proposent des réductions de 20 ou 50 cents d’euros sur des produits suffisamment dégueulasses pour sortir grandis de cette vente au rabais.

La ménagère radine ne tarde pas à encombrer son portefeuille de liasses entières de ces attrape-couillons, axant entièrement sa consommation budgétaire sur cette collection de bout de chandelles, dont l’économie quotidienne et systématique ne la fera pourtant pas changer de tranche d’impôt.

Autre animation indéracinable : l’Anniversaire.

De quoi ?

De qui ?

De la marque ou du magasin ?

Peu importe, finalement, puisque les supermarchés sont les seuls à faire des cadeaux pour leur Anniversaire au lieu d’en recevoir.

Cela pourrait être séduisant, si ces présents n’étaient pas vendus au lieu d’offerts et si ce n’était pas évidemment des cadeaux empoisonnés (fins de stocks, invendables, défectueux, etc…).

Cependant, le beauf Moyen, toujours prêt à dire “Tope là !” à n’importe quelle célébration foireuse pour faire croire qu’il est un bon vivant, se laisse embobiner avec tellement de complaisance, qu’il n’est pas rare que ces Anniversaires commerciaux aient lieu plusieurs fois par an.

La visite du supermarché est un rituel savamment orchestré par une armée de “penseurs” commerciaux, dont la mesquinerie odieuse fut certainement reconnue en leur temps comme une authentique marque de génie.

Dans cette perversion obstinée de l’intelligence à des fins prédatrices biscornues, on ne peut que stigmatiser encore une fois la petitesse de l’esprit humain, prêt à subir ou faire subir n’importe quel sceau du ridicule pour accomplir ses petits rêves de grandeur en ce bas-monde.

Le rituel débute dès l’entrée au supermarché. 90% des grandes surfaces sont équipées de portes automatiques coulissantes sans autre fonction réelle que de donner un look de futurisme solennel à un endroit qui en est totalement dépourvu.

Les supermarchés soignent leur image à travers un esthétisme glacial et aseptisé, donnant une sensation de sécurité, de sérieux et de “force supérieure” qui incite au respect n’importe quelle personne un tant soit peu bordélique.

Autre représentation similaire, quoique mise en danger par le progrès technologique galopant : le tourniquet.

Situé encore à l’entrée d’une bonne moitié des lieux de ventes, le tourniquet surprend par sa totale inutilité depuis l’installation presque obligatoire de systèmes électroniques de détection de vols, au niveau des caisses.

Là aussi, le rôle du tourniquet est purement symbolique : celui du passage à sens unique, qui interdit tout retour en arrière, générant un sentiment d’élitisme et de lieu interdit propre à donner un frisson garanti à toute personne ne descendant de chez elle que pour aller au bistrot du coin.

Cette notion d’engagement d’achat…, car en théorie, le supermarché est un lieu où l’on peut entrer gratuitement et sortir sans rien acheter…, est renforcée par la disponibilité, immédiate à l’entrée, de caddies ou de paniers en plastique.

Sous un prétexte de praticité, le magasin verse ainsi une sorte de caution, comme quoi non seulement le client va bien procéder à des achats, mais que ces achats seront suffisamment importants pour remplir le dit caddie ou panier.

Même démarche en ce qui concerne le système installé sur les caddies pour pouvoir mettre un enfant en bas-âge sur la grille arrière.

Tout est fait pour rendre les clients dépendants de ce réceptacle à la vacuité suggestive.

Un caddie ou un panier est fait pour être rempli.

Notre souci de logique nous dicte instinctivement ce raisonnement.

Dans certains supermarchés, j’ai même vu des caddies pour enfants, en plastique, assez petits mais à la contenance bien excessive pour ce qu’un enfant peut désirer.

Mais le bambin, encore plus qu’un adulte, sera tenté, entre jeu et instinct d’harmonie, de remplir ce caddie jusqu’à la garde avec la bénédiction crispée de ses géniteurs.

Comme on l’a vu plus haut, le supermarché est généralement un labyrinthe confus, malaisé et désagréable, mais étant donné que chaque enseigne adopte la même stratégie, le client ne s’en offusque jamais vraiment.

La vue y est agressée de mille façons : stocks gigantesques, réclames flashy, réductions annoncées avec des nombres de 50 cm de haut, etc…

Paradoxalement, opposant l’indéchiffrable au racoleur, les noms des rayons sont écrits en petits caractères sur des panneaux de couleurs sobres, les produits entassés sur les présentoirs sont rassemblés par une proximité de formes qui pousse le client à tout regarder pour s’y retrouver… et les marchandises en menace de rupture de stocks sont dissimulées entre deux autres produits en fort nombreux exemplaires.

Cette confusion calculée, entre l’invisible et le trop visible, pousse le client à passer nécessairement beaucoup de temps dans cette grande surface, ce qui augmente sa potentialité d’achat, tant il se sent naturellement inutile s’il farfouille pendant vingt minutes sans rien prendre.

Au-dessus du client, la douce musique qui se répand en volutes dans le supermarché apaise son énervement et tempère son impatience.

Effet postérieur et pervers de cette stratégie : le client finit, au fil de ses visites, à bien connaître les endroits où se trouvent les produits qu’il a l’habitude d’acheter… et il sera tenté de rester fidèle à cette enseigne dont il aura péniblement déjoué les secrets et où il se repèrera plus facilement qu’ailleurs.

Seulement voilà, s’il n’y a plus aucune difficulté, les commissions vont lui apparaître terriblement routinières, ce qu’elles sont de toutes manières… et risquent de le pousser presque, par goût du changement, à aller visiter un concurrent, au bout d’un certain temps de fréquentation.

C’est là qu’intervient le sacro-saint bilan/référencement/inventaire, prétexte à un jour de fermeture, durant lequel l’ordre des rayonnages est totalement modifié, ce qui fait le désespoir des grands-mères et la rage polie et compréhensive des autres clients, derniers Sisyphes des temps modernes.

Enfin, le passage en caisse est le moment le plus important du rituel supermarchesque, puisque c’est là et pas ailleurs que l’argent change de mains.

Vous l’aurez fatalement remarqué : mis à part pendant les heures creuses, il n’y a jamais suffisamment de caissières… et les files d’attente s’allongent, faisant parfois passer plus de temps aux clients à patienter pour régler leurs achats qu’ils n’en ont consacré à les choisir dans les rayons.

Avec cette résignation tranquille et faussement lucide des gens dont la routine a lentement étouffé toute idée de révolte, les clients se contentent de pester contre la mauvaise gestion du personnel.

Seulement voilà, le personnel n’est pas en manque d’effectifs par hasard.

En effet, maintenant que le client a consacré déjà beaucoup de temps à faire son choix, il est hors de question qu’il pose tout dans un coin et s’en aille en renonçant à faire la queue.

On peut donc le faire poireauter sans aucun risque.

Mais pourquoi donc cette attente humiliante ?

Pour deux raisons essentielles, différentes mais se recoupant dans le même objectif : lui faire casquer encore plus d’argent.

D’abord parce que psychologiquement, cette attente absurde le poussera à s’occuper comme il peut.

Nécessairement, il en viendra à considérer ses achats en cours.

Il peut se rendre compte qu’il a oublié quelque chose, et aller le chercher, ou envoyer une personne venue avec lui partir en quête du produit oublié.

Bien sûr, il y a le danger qu’il réalise, au contraire, qu’un ou plusieurs de ses achats sont superflus. Cependant, s’il est prêt à abandonner, ou risquer, sa place dans la queue pour un oubli, il ne le fera pas pour remettre un objet là où il était.

Bien sûr, il peut aussi l’abandonner dans un rayonnage différent, non loin des caisses.

Cela arrive parfois d’ailleurs, mais par rapport au nombre de personnes attendant dans la queue, cet exemple reste une minorité sans grande conséquence.

Ensuite, je pense que chacun a pu remarquer que juste avant les caisses, de part et d’autre des files d’attente, se trouve de minuscules rayons proposant des consommables peu chers, pas vraiment nécessaires (chewing-gums, bonbons, sucettes et sucreries diverses, programmes télévisés avec soit Drucker, soit Bruel en couverture, soit les deux ensemble en plus de Justine Hénin devant sa nouvelle Porscherie gratuite pour sévices rendus au commerce), qu’on aurait certes pas recherchés pour eux-mêmes dans les rayons du supermarché, mais qui, là, à quelques mètres de la sortie, apparaissent d’autant plus comme une tentation que la longueur et la lenteur de la file d’attente permettent aux clients de les contempler pendant un bon moment.

Ne riez pas, mais selon une étude pas très récente mais que je pense toujours d’actualité, les produits choisis dans ce petit rayon représentent entre 7% et 10% du chiffre d’affaires d’un supermarché.

Vous comprenez maintenant pourquoi on ne veut pas vous laisser partir trop vite…

Le passage en caisse en lui-même reste, selon moi, l’un des moments les plus traumatisants pour une âme sensible.

D’abord, pour sa rupture brutale avec la longue attente qui précède.

Au moment de raquer, tout s’accélère diablement.

Le tapis roulant fait glisser les produits à portée de la caissière, qui s’en empare et les scanne avec un petit lecteur digital, souvent capricieux, ce qui permet au client de profiter d’un bref répit.

Dans la demi-seconde qui suit le scan du dernier produit, la caissière donne l’addition, demande si le client a la carte du magasin, propose quelques sacs payants dont elle balance négligemment les plastiques miteux sur les achats à encaisser, comme s’il s’agissait de caches-misère… et s’enquiert alors de la façon dont il paye.

N’en veuillez pas à cette innocente employée, au regard las, à l’expression frigide, au sourire peiné, qui vous effleure d’un regard absent tout en murmurant d’une voix éteinte des “bonjour”… “au revoir”… mécaniques et sans illusions.

Tout ce qu’elle fait est le fruit d’un long briefing, pourtant sérieusement entamé par l’abrutissement absolu de sa tâche ingrate.

Elle est tenue à un certain quota de clients par heure, car le spectre de la rentabilité est toujours là.

Si elle est en-dessous, elle se fait remonter les bretelles.

Si elle fait une erreur de caisse, la somme perdue sera retenue sur son salaire.

Si elle ne va pas plus vite, elle sera renvoyée.

Et si elle fait ce boulot-là, c’est qu’elle ne peut pas en trouver un meilleur.

Alors, ce job merdique, elle s’y accroche comme à l’homme de sa vie.

Et elle essaye de satisfaire ses supérieurs en étant le plus impeccable des robots encaisseurs.

Mais le soir en s’endormant, lorsqu’elle ferme les yeux, elle voit encore des bouteilles, des sachets et des conserves qui défilent sans interruption derrière ses paupières.

Le matin suivant, après une nuit de sommeil léger, elle repart au boulot, comme la veille, comme le lendemain et le surlendemain.

De quoi se plaindrait-elle ?

On sait parfaitement bien vous expliquer que si vous faites un boulot de chienne, c’est uniquement parce que vous êtes une chienne.

Mais revenons en bout de caisse pour découvrir la dernière phase du rituel supermarchesque.

A moins que le client n’ait subi le même entraînement que la caissière, il se trouve généralement encore en train d’emballer ses achats, lorsque les premiers produits acquis par le client suivant déboulent à l’arrière de la caisse.

C’est un moment un peu magique, quoiqu’éminemment malsain, car le client suivant, tout en réglant son dû, ne quitte pas du regard les mains de son prédécesseur, dont la proximité entre ses achats et les siens le rend soupçonneux d’un barbotage saugrenu d’une plaque de beurre ou d’une boîte de Tic-Tac.

Tension ennemie, où les regards refusent de se croiser pour ne pas avoir à se défier.

En effet, le supermarché n’est pas un endroit où l’on se rencontre, où l’on se reconnaît et où on se serre la pince en taillant le bout de gras à côté du rayon des frites congelées.

Les différents clients s’évitent, se fuient du regard, honteux et suspicieux comme les clients d’un sex-shop.

Comme si le fait d’exposer des besoins intimes dans son caddie était une humiliation ou un prétexte de haine, voire de rixe larvée.

Faites l’expérience, un jour.

Laissez traîner votre regard sur un caddie voisin… et voyez comme on vous regarde.

Vicieux !

Voyeur !

Qu’est-ce que t’as à mater mon papier-cul ?

Tu chies pas, toi, peut-être ?

La situation est philosophiquement intéressante, car non seulement elle souligne la dépendance absolue, jamais avouée, que l’humanité entretient avec les grandes surfaces, mais elle est aussi une sorte de réclusion en dehors de la société, où toutes les apparences de respectabilité, de normalité, de crédibilité volent en miettes face à n’importe quel objet trivial placé dans un caddie, situé à la vue de tous et qui avoue avec impudeur les faiblesses humaines : papier-toilette, serviettes périodiques, produit pour déboucher les W.C, et par définition tous les aliments en excès numéraires, qui sont révélateurs d’un déséquilibre ou d’un vice chez l’Autre : deux kilos de charcuterie dans le caddie d’une obèse, six packs de bières dans celui d’un type rougeaud, ou trois litres de limonade pour môman dans le panier d’un petit caïd de banlieue.

Dans un supermarché, on n’est plus personne et surtout pas celui qu’on pense.

Ça n’est pas sans rappeler les camps de concentration…

A ce moment-là, lecteur, lectrice, si j’ai bien fait mon travail, tu ressens de manière terriblement tangible cette fragilité inattendue, cette vérité indéniable et dérangeante qui évoque des souvenirs sans importance, mais terriblement présents, à cette minute.

Cet univers semi-carcéral et hypocrite t’est tristement familier et, très égoïstement, tu le trouves surtout odieux pour cela.

Pour tout ce qu’il remue en toi.

Pourtant, les profondeurs abyssales de ce sordide occulté sont encore ailleurs.

Car j’ai parlé jusqu’ici, sans réellement les nommer puisqu’elles sont toutes semblables, des principales enseignes qui se partagent 80% du secteur : les Carrefour, les Auchan, les Leclerc, les Intermarché, Delhaize et autres clones du même acabit dont les noms m’échappent en cette heure tardive.

Mais il y a bien pire que ces multinationales puissantes.

Il y a les supermarchés discount.

Loin des grands hangars aménagés, que les néons géants baignent d’une douce clarté lunaire, il y a des supermarchés plus modestes, en taille et en ambitions, le plus souvent implantés non loin des quartiers pauvres.

Les noms de ces enseignes sont déjà moins connus : Ed, Leader Price, Aldi, LIDL…, c’est de ce dernier distributeur que je vais vous entretenir, puisque c’est à peu près le seul dans lequel j’ai mis les pieds.

LIDL est une enseigne allemande, implantée en France et en Belgique depuis relativement peu de temps. Le principe en est simple : tout y est trois fois moins cher, même ce qui est déjà bon marché ailleurs.

Mais n’espérez pas y trouver des marques renommées.

Ici, toutes les marchandises affichent des noms inconnus, parfois proches de ceux de marques réelles.

Vous trouverez toujours quelqu’un qui vous dira que ces ersatz sont en fait de véritables produits de marque, dissimulés ainsi pour être écoulés à bas prix.

Malgré les apparences, c’est parfaitement crédible : une grande entreprise, possédant des produits renommés, a tout intérêt à développer une “fausse” concurrence, afin de damer le pion à une vraie concurrence extérieure, potentielle ou non.

Sur l’exacte équivalence des produits, je reste néanmoins dubitatif.

Je vois mal une grande marque de tablettes de chocolats de qualité sacrifier des stocks pour les brader.

Je pense plutôt qu’il s’agirait d’une fabrication parallèle, avec un peu plus de ceci, un peu moins de ça, de façon à ce que le produit coûte moins cher à la fabrication et ne vole pas la place de son modèle dans le cœur du client.

De ce fait, même à supposer que cela soit effectivement les grandes marques qui créent les petites, le produit vendu n’est pas le même et la déconvenue gustative sera à mon avis à la mesure de l’économie réalisée.

Mais la véritable particularité de ces supermarchés bas de gamme, c’est que tout, absolument tout, y est bradé.

Même ce qui n’est pas à vendre.

Même la stratégie de vente et la présentation.

Les rayons ne sont pas constitués de présentoirs, mais d’assez étranges empilements de produits directement posés sur des palettes de bois.

Inutile de vous dire que l’attractivité des prix dispense les concepteurs de ce genre de magasin des subtilités stratégiques adoptées par les autres.

Si les panneaux vantant les prix sont plus nombreux, ils sont implantés devant chaque produit, ce qui annihile tout effet de contraste.

Les nombres géants font vite partie du paysage, au même niveau que les palettes de bois ou les néons clignotants.

Quant aux panneaux annonçant les noms des rayons, ils sont tout bonnement absents.

Tout étant à prix sacrifié, inutile de mener le client à gauche ou à droite, puisqu’en bon crevard, il va fouiner partout de lui-même.

Pas de musique non plus pour détendre l’atmosphère.

Juste le silence glacial d’un lieu où on vous tolère.

Cette méthode de vente pourrait être plus sympathique, puisque moins dirigiste et laissant toute liberté au client, s’il ne se dégageait de cet endroit un mépris plus grand encore pour les consommateurs.

Lorsqu’on déambule au milieu des stocks, on se croirait au milieu d’un monceau d’ordures, triées et amassées comme dans un collecteur.

La clientèle aussi est bien différente.

Beaucoup de gens pauvres, beaucoup d’Africains et d’Arabes, qui tentent de déchiffrer parfois difficilement les étiquettes.

Si ces gens-là viennent manger le pain des Français et des Belges, si le pain des Français et des Belges s’achète à LIDL, je ne suis pas sûr que beaucoup de “Bons Français” et de “Bons Belges” en veuillent !

Et sûrement pas les “Bons Allemands” qui nous envahissent de LIDL comme en quarante, de Panzer…

La façon d’acheter de ces clients d’allure modeste, est aussi révélatrice de la répugnance absolue de cette fausse corne d’abondance industrielle qu’est le supermarché discount.

Du fait que les prix sont très bas, beaucoup de clients donnent dans la surconsommation maladive.

Les caddies tordus et rouillés sont remplis jusqu’à ras-bord de sucreries, boissons, sodas et autres merdes addictives, dont l’abondance extrême dans leur maison donne l’illusoire sensation aux pauvres gens de vivre au-dessus de leurs moyens.

Il n’est d’ailleurs pas bien difficile de deviner que ces courses impressionnantes coûtent finalement aussi cher que des courses moyennes dans un autre type de supermarché.

Pas d’économie réelle, juste de la masse graisseuse en devenir.

Je vois beaucoup d’obèses, dans ce LIDL, plus que dans un supermarché normal.

Mais je vois aussi beaucoup de gens très maigres, au regard perpétuellement effrayé et qui tournent pendant de longues heures avant de mettre dans leurs paniers, d’un air soucieux, deux ou trois produits qu’ils auront tourné entre leurs mains.

L’indigence a aussi ses cas critiques.

Et peut-être ses cas désespérés, puisque sont placardées sur les murs près d’une trentaine d’affichettes rappelant que ce n’est pas bien de voler !

Le rituel de la file d’attente, maintenu quoi qu’il advienne dans toutes les sortes de supermarchés, prend en ces lieux une dimension infernale, car non seulement attendre son tour est tout aussi barbant, mais le temps d’attente est allongé du fait même du nombre élevé d’achats de chaque client.

Peut-être est-ce la raison pour laquelle les petits rayons situés juste avant la caisse sont plus importants et que l’on y trouve absolument n’importe quoi : montres “made in Taïwan”, DVD soldés d’américaniaiseries sauvages, bijoux en toc, CD-best of de Corynne Charby ou Amanda Lear, pendentifs pour enfants, stylos, taille-crayons, mouchoirs en papier, etc…

Le supermarché discount s’est habitué à cette clientèle massive.

Les caisses de LIDL sont les seules que je n’ai jamais vu à posséder des tapis roulants mesurant plusieurs mètres, afin que chaque client puisse poser tout son fatras en l’étalant sans gêner son voisin.

Curieusement, les caissières y sont plus humaines.

Sans doute les harcèle-t-on moins avec le rendement.

Elles sont moins abruties par le travail, mais plus facilement irritables.

La vieille mémé assemblant patiemment 2,50 € en pièces de 1 centime s’y attire des regards assassins, le timide demandant d’un air gêné s’il ne peut pas avoir d’autres sacs plastiques se les fait jeter au visage.

Enfin, l’extrême liberté de ces demoiselles m’a valu une ou deux fois quelques sourires charmeurs et quelques beaux jeux de prunelles, auxquels j’ai préféré ne pas donner suite, ayant déjà suffisamment de soucis comme ça.

Toutefois, cela nous rappelle que dans la société actuelle, on travaille visiblement plus à son aise au fond d’une poubelle qu’au cœur d’une multinationale.

Pourtant, la poubelle est-elle si modeste ?

Le LIDL ne désemplit pas… et, dès 6h du matin, les camions frigorifiques font ronronner leurs moteurs bruyants jusqu’au coucher du soleil, ce qui a poussé certains résidents à tenter de joindre la direction de “leur” supermarché pour faire cesser ce vacarme ou en aménager les horaires.

Peine perdue, car non seulement on ne peut joindre LIDL qu’au travers d’un numéro national (surtaxé, comme il se doit), mais ce numéro est en fait un disque ânonnant sans fin les horaires des différents magasins.

Pour obtenir véritablement un interlocuteur, il faut téléphoner au siège social de LIDL…, en Allemagne, où une secrétaire stupide, savamment choisie pour sa totale absence de bilinguisme, vous oriente n’importe où jusqu’à ce que vous raccrochiez.

Personne ne prendra son fusil pour faire un carton sur les camions ou sur la vitrine du LIDL.

Les teutons ont bien calculé leur coup.

Depuis quelques années, des enseignes en place, ainsi que de nouvelles entreprises, ont tenté de lancer le supermarché en ligne, c’est-à-dire la possibilité de faire ses courses par correspondance, sur le Net.

Preuve irréfutable que les manigances des supermarchés ont un sens, ces grandes surfaces virtuelles ne décollent pas.

Les frais de ports, ajoutés à un changement d’habitudes difficile (celui d’acheter à l’aveuglette des produits qu’on prenait obligatoirement en main), y sont sans doute pour quelque chose, mais il y a hélas gros à parier que c’est l’impossibilité d’appliquer toutes ces manœuvres psychologiques pathétiques qui empêchent, pour le moment, ce format de décoller, alors que, paradoxalement, la vente en ligne d’objets culturels : CD, Livres, DVD, a parfaitement atteint ses objectifs.

Pourtant, rien ne prouve que cette méthode de vente, de plus en plus en vogue sur la planète, ne connaîtra jamais un formidable essor… et il se trouvera à ce moment fatalement quelques imbéciles passéistes pour regretter la “chaleur humaine” des supermarchés, tout comme, lorsque ceux-ci sont apparus, il s’en est trouvés pour regretter l’âge d’or du marché de quartier.

Comme si, un jour, en un temps idyllique, le commerce avait été pur et désintéressé !

N’oublions jamais que si Jésus a chassé un jour les Marchands du Temple, c’était pour s’assurer d’avoir le monopole du marketing spirituel.

2000 ans plus tard, il continue à être le leader du marché, malgré le hard-selling “explosif” de la concurrence orientale, guère plus reluisante, avouons-le !

Et si on arrêtait d’acheter n’importe quoi ?