Karabouya…

Immuablement, le dimanche déroulait son fil au haut de la chaussée de Willemeau, à Tournai, ma ville, mon quartier, mon enfance. Après la messe chantée de 10 heures ou je me faisais méchamment pincer l’avant-bras si je collais mes crottes de nez en dessous du prie-dieu de la chaise, on déambulait dans le quartier en regardant les riches monter dans de grandes et grosses voitures, souvent noires, parfois blanches ou grises, jamais jaunes ou rouges, sauf les pompiers dont, j’en étais sûr, un jour j’en serai le capitaine.

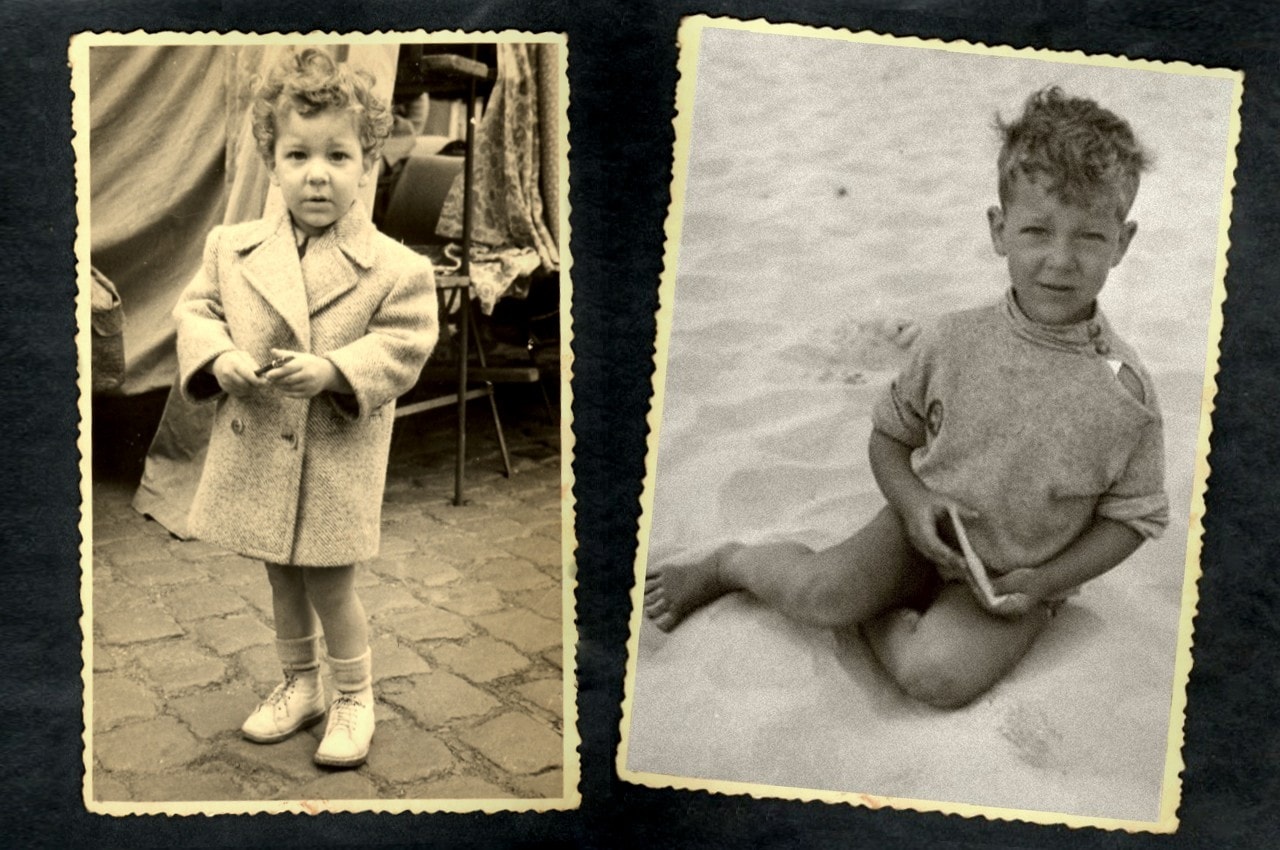

Sous le beau soleil d’automne, on humait les gaz d’échappements en longeant le grand mur avant d’entrer au cimetière. On allait voir zézette, ma grande soeur que je ne connaîtrai jamais et que je n’avais jamais connue puisqu’elle était morte en naissant. “La mère ou l’enfant“… avait-on dit à mon Papa en ses temps d’une autre époque en noir et blanc d’après la guerre dont on parlait beaucoup et que je ne connaissais qu’en soldats de plomb. Après le recueillement, les fleurs, quelques pleurs, on saluait les gens qui nous le rendaient avec raideur, puis on poireautait. Je poireautais plus fort parce que mes chaussures rétrécissaient et que j’avais envie de faire pipi mais que je ne pouvais pas, même derrière un buisson du cimetière. Alors on repartait, très dignes, toujours en noir et blanc, tout en saluant poliment les gens qui nous le rendaient, toujours avec raideur, sauf qu’on ne poireautait plus… Moi non plus. A la sortie du cimetière, je guettais, je scrutais, je cherchais ce sans quoi je refusais de partir, sauf en me trainant sur le sol, en pleurs…, avec mon petit manteau tout neuf, cela n’aurait pas été convenable… Non, ce n’était pas une tresse d’ail fumé…

Non ce n’était pas une assiette de cochon de lait qui, vu la taille du bestiau rôtissant sur sa broche, n’avait plus dû goûter aux mamelles de sa mère depuis quelques années… Non ce n’était pas l’un de ces innombrables saucissons vendus à la criée…

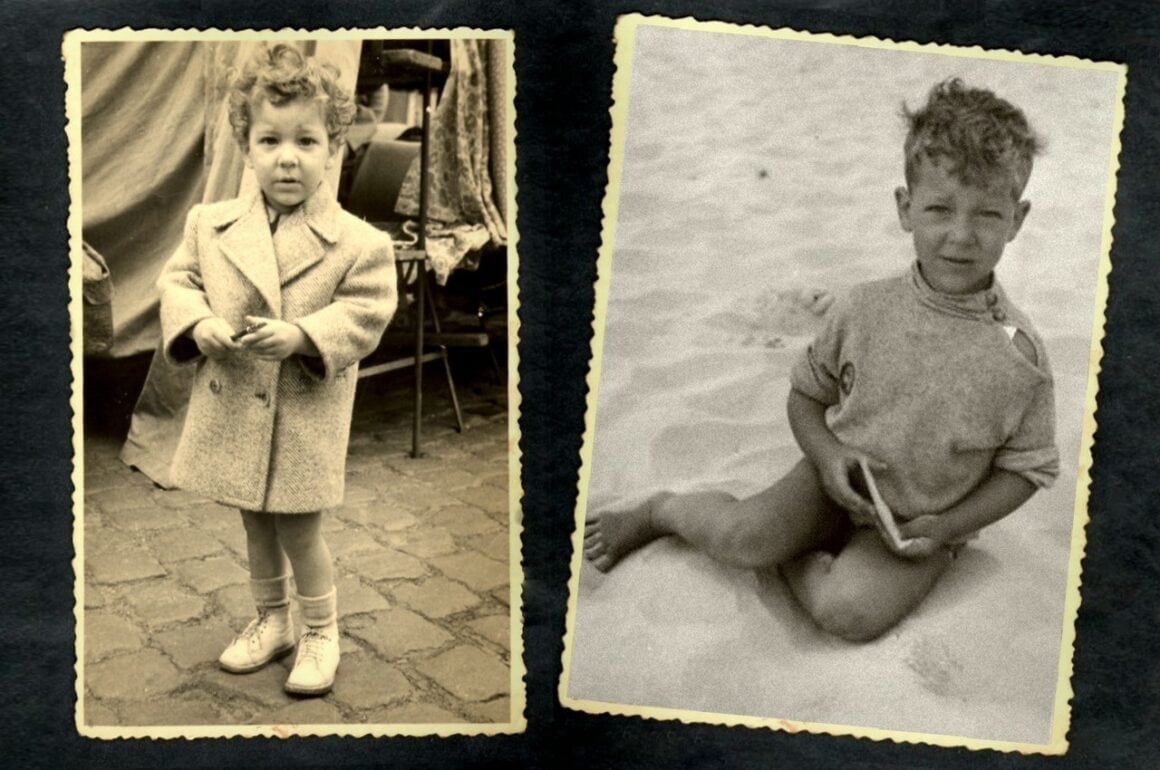

Non ce n’était pas un verre de “Bon-Secours” ambrée fabriquée par la brasserie Caulier à Péruwelz… Ce n’était non plus pas un pain d’épices de Toussaint… Ce que je cherchais, se trouvait dans la plus petite des échoppes, à peine une charette derrière laquelle se tenait un homme à la peau sombre, “un nègre” comme les grands disaient alors, surtout ceux qui revenaient du Congo Belge, riches et imbus d’eux-mêmes. Autour de cet immense bonhomme, les acheteurs n’avaient de cesse de s’agglutiner jusqu’à ce que la rupture de stock vienne faire de nombreux frustrés, dont moi qui me mettait à pleurer. Mais, comme par miracle, alors que je voulais mourir, l’homme noir prenait un seau duquel il extrayait une galette noire et lisse qu’il brisait en mille morceaux à petits coups de marteau… “Karabouya“, tonnait-il fort en tournant sur lui-même… Karabouya ! Entre le sucre et l’anis, le reste des ingrédients de cette friandise inimitable restera à tout jamais un secret et le goût de mon enfance. Karabouya… J’étais prèt à tout pour m’arroger un sachet de ces brisures brillantes comme de l’antrhracite…, comme de promettre de faire mes devoirs, d’apprendre mes leçons, de ne plus coller mes crottes de nez sous les chaises et de ne pas donner des coups de pieds à ma “Matante-Julie” lorsqu’elle me préparait amoureusement des macaronis à la cassonade, du sucre brun au lieu de fromage ! C’était mon Papa qui allait à la guerre de la file pour m’en rapporter un sachet à 2 francs. Il dépassait par la droite pour tenter de s’imposer en début de file… “C’est à qui, Missié“, criait le grand Monsieur noir de toutes ses dents blanches… “C’est à moi“, répondait une matrone en agitant un parapluie fermé. “Non, nous étions avant vous“, tonnaient en choeur deux clientes qui attendaient patiemment leur tour depuis plusieurs minutes. Le ton montait, je perdais mon Papa de vue, je me sentais perdu, rattrapé de justesse par la main gantée de ma Maman qui me plaçait alors d’autorité devant tout le monde, ravalant l’impudente matrone au rang que lui conférait son arrivée tardive et néanmoins intempestive…: à la queue, comme tout le monde. Enfin, ils arrivaient, mes karabouya, un plein cornet, au-dessus duquel le grand monsieur noir en rajoutait une “rawette” pour faire bonne mesure et parce que j’avais les cheveux bouclés d’un petit ange.

Alors, on rentrait, à pied, on descendait la chaussée de Willemeau et on s’arrêtait entre l’église de tout en haut et notre maison de tout en bas, face à la Guinguette d’ou s’échappaient les flonflons d’une fanfare, chez mon Pépé, Paul Imbert, marchand de vélos et motos, le Papa de ma Maman, le héros du quartier depuis mai ’39 lorsque les gendarmes belges en déroute des “boches” fuyaient au lieu de défendre en menaçant mon pépé et ma future Maman de leurs armes pour lui voler des vélos, tenter de la violer… Et qu’il en avait assommé un d’un coup de clé anglaise, mon Pépé… Je t’aime mon Pépé, toujours… Parfois je te parle encore, tout comme un jour les enfants de ma fille me parleront alors que je ne serais plus qu’un souvenir… On n’a jamais aimé les gendarmes, les flics et les fonctionnaires dans notre famille depuis ce temps. Les chiens et les chats sont plus affectueux, mêmes les loups ne se dévorent pas entre-eux…

On devrait apprendre la vie, pas les répressions, la vie ce n’est pas obéir à des cons et se laisser faire… Mais, bon… Avec mon sachet de karabouya, nous allions vers midi sonnante, chez Pépé et Mémé, au N° 59 de la chaussée, comme chaque année en dimanche de Toussaint, faire honneur au lapin aux échalotes et à la moutarde qui nous attendait dans une cocote en fonte. Beaux jours passés… Le bonheur, on ne se rend compte qu’on l’a…, que lorsqu’on l’a perdu…