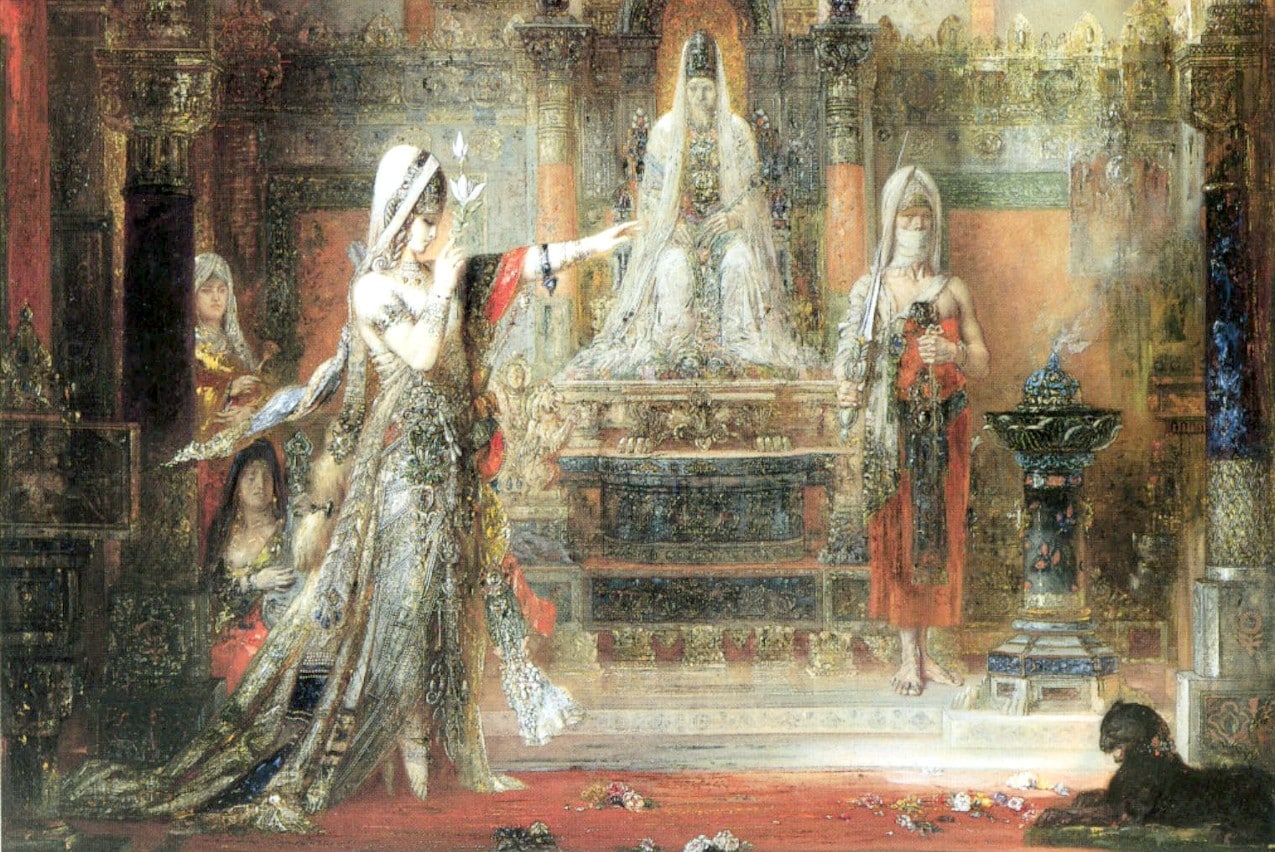

Salomé…

De quelle chair sont nos amours mortes, lorsqu’elles s’illustrent en nos mémoires comme des émois de sève ?

Toi que j’ai tant aimé, toi à qui j’ai enseigné l’amour et qui me l’a si bien rendu, pourquoi virevoltes-tu encore en moi, alors qu’il y a si longtemps que nous nous sommes quittés ?

Notre amour s’est noyé dans le sang vicié des orgueils trop tôt flétris, où ta naïveté pubère, où mon amertume défaite se sont affrontées pour un trône de vent, comme si l’amour qui nous unissait ne subsistait que par nos petits rêves de grandeur.

Que reste-t-il aujourd’hui, de ces illusions du cœur éparpillées par le temps ?

Quelques photos amères cachées dans un album poussiéreux que jamais je ne consulte.

Tout est tellement plus net dans le souvenir, plus net même que cela ne l’a jamais été.

Et un jour la douleur passe, et à l’injustice de la passion défunte, on préfère enfin la teinte noctulescente de souvenirs sépia, que l’on préfère célébrer que mortifier.

Mon tendre amour mort, pendant longtemps, j’ai eu le culte de ton âme, craignant que l’évocation de ton corps ne vienne souiller le souvenir aseptisé d’un bonheur immobile.

Vieil atavisme, dont il me faut aujourd’hui me défaire.

L’amour est au-delà de la pourriture, au-delà de la hideur abjecte.

L’amour est l’expression de la nudité alanguie, il est cette bestialité sublimée des corps arrachés à la terre. Il est le devenir par-delà les lois.

L’amour pour moi prend la forme de ton corps adoré, de ta peau de velours sable, qui reflétait comme un soleil la pâle clarté de ce soir d’hiver où, pour la première fois, tu t’es révélée à moi, avec la volupté gracieuse des filles du désert.

Jamais je n’oublierai l’ombre mordorée de ta silhouette qui se détachait sur le ciel gris par-delà la fenêtre, et sa croisée vétuste et cette odeur de musc, qu’un arbre mort, de l’autre côté de la vitre, semblait dévoiler comme un encens.

Tu étais nue, déployée, enracinée, jeune pousse devenue arbre et l’écorce de ta peau avait la douceur d’un satin d’automne.

Tu étais égérie de l’été au cœur de mon hiver et tes seins au galbe parfait s’offraient telles des dunes sahariennes à la caresse du vent.

Sous mes doigts, ta peau se perlait de petits grains de sable, elle vibrait telle une corde de rabâb, ton cœur battait sourdement, comme un doum de darbouka.

Mes mains remontèrent ensuite vers la nuit enchevêtrée de tes cheveux, j’amenais à mes lèvres le visage aimé, abandonné, et je m’offrais en pâture à ton baiser.

Nous n’étions plus ni homme ni femme, nous étions deux continents unis en une fusion intacte.

Pourtant, tu avais peur ce soir-là.

Tes yeux restaient obstinément baissés, comme cherchant au sol la dépouille de ton enfance.

Alors, d’un geste, je t’ai relevé le menton et je t’ai dit que j’allais faire de toi mon Antinéa, ma Reine de l’Atlantide, ma Beauté Cruelle qui ferait de moi tout ce qu’elle voudrait, tout ce qui lui semblerait bon.

Toi qui n’étais que dévotion, tu oublierais ton devoir et apprendrais de toi-même les chemins du plaisir.

Je n’allais pas te prendre, j’allais t’assouvir de tous tes rêves.

Je serais Perle du Harem, et tu serais ma sultane.

Renverser les rôles n’est qu’une façon de les annuler.

On ne peut aimer vraiment en restant homme ou femme, il faut aller au-delà, au cœur absolu de l’individu, là où se meurent les terreurs nées des livres saints.

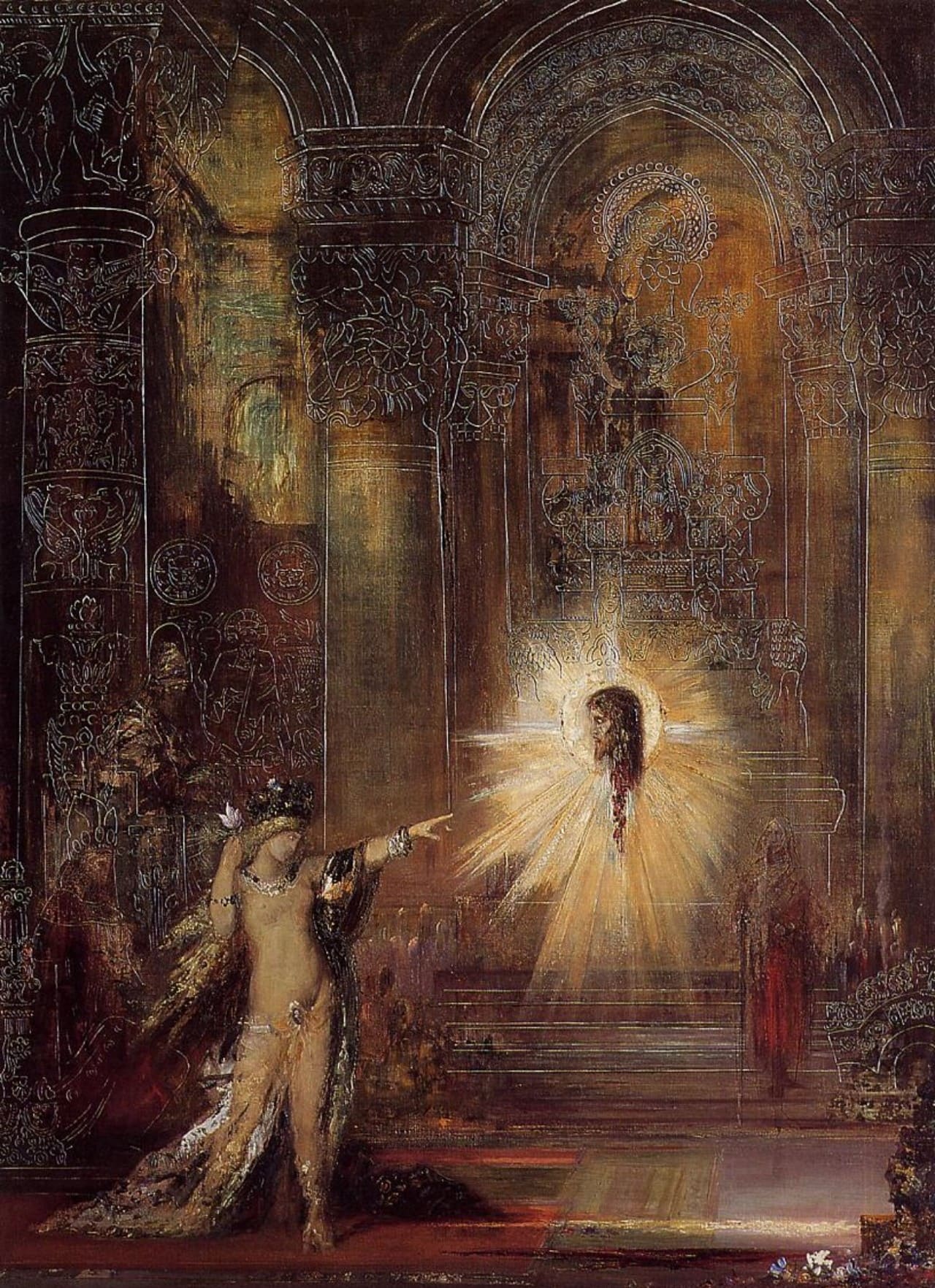

J’ai brisé la croix, piétiné le croissant, émietté l’étoile avec la seule violence des caresses qui naissaient sous mes mains, pénétraient en ton sein, faisant naître l’aurore.

Au fond de toi, mon amour, au fond de toi se trouve l’âme, le maqâm, dont jaillira la femme.

Fontaine ébouriffante d’une fièvre entêtante, éreintante, j’enfante un volcan dans ton antre, mon amour.

Et tu vins sur moi, en victime conquérante, lasse d’être passive, les yeux vitreux, déesse de silice transie de chaud, statue de verre perdue au plus profond de l’entropie, qui m’englobe, qui m’enlace, qui m’absorbe en son magma.

Je suis fossilisée en elle, pour l’amour d’elle, pour la divinisation de ses sens.

Et soudain, elle entra en éruption, en cette onde irradiante qui m’est si familière et si inconnue à la fois.

La lave s’écoulait en papillons de miroirs, en féerie de chair.

Elle retomba sur moi, anéantie, anamorphosée, son ventre palpitant contre le mien en d’ultimes pyroclastes. Je n’existais plus pour elle et était heureux d’exister si peu.

Je n’avais pas vécu en vain et contre tous.

Ainsi cela était, Aziyadé blottie contre un fantôme d’occident.

Douce mélancolie du souvenir ineffable.

Tu m’as dépucelé, mon amour, tu m’as dépucelé de la magnificence.