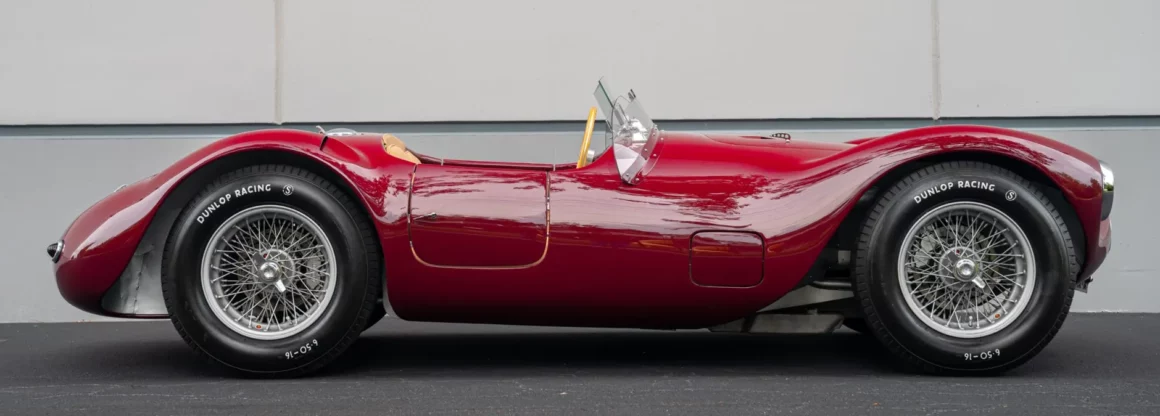

Maserati A6GCS/1953 Spyder Re-Creation 2007

La consommation des ressources génère de multiples pollutions, créant une dépendance aux technologies et aux énergies… La question de nos modes de transport qui est au centre de nombreux débats contemporains, a obtenu un nouveau diktat en réponse : toutes les automobiles devront être électriques et le design devra apporter si pas des clés de compréhension, au moins l’envie de les acheter et utiliser… Proposer une méthode pour générer un besoin devenant obligation, c’est Machiavel au volant ! Pour le regarder agir avec les lunettes filtrantes d’un designer, c’est s’accommoder d’un empilement de systèmes reliés à plusieurs contextes. Nous forcer à accepter en brandissant les Tables des Lois destinées à nous soumettre sort des approches convenues.

Comme les automobiles sont des objets de passion, de grand intérêt pour beaucoup de gens, c’est aussi dire au public : “Ne les regardez plus avec vos filtres habituels qui s’intéressent à la beauté, à la puissance et au statut qu’elles peuvent apporter. Au contraire, regardez comment ces objets puisent dans les ressources qui ne sont pas éternelles. L’automobile sert une vision masculine du monde, qui s’autodétruit et se régénère”. La voiture est en effet extrêmement intégrée au capitalisme, qui sert au développement du capitalisme aussi, qui emporte toute la question d’invisibiliser les impacts. Quand Illich parlait de l’automobile/transport, c’était en ses termes : “Le transport est un mode de circulation fondé sur l’utilisation intensive du capital, un produit de l’industrie dont les usagers sont les clients. C’est une marchandise affectée de rareté. Le transport est intrinsèquement lié au modèle économique capitaliste”...

Le cinéma et l’automobile se sont développé de concert dans un environnement très perméable aux besoins du capitalisme de diffuser des informations sur la marchandisation du monde. Quand on est dans la voiture, on est sur une route lisse dans un paysage rugueux. On ne subit du paysage que l’image du paysage. On subit les intempéries bien sûr, mais on met les essuie-glaces, qui correspondent d’ailleurs à un geste de panique. On ne voit pas sur quelles ressources on repose, elles sont invisibilisées. Dans la voiture, on mets du carburant, un “truc sous terre disponible sans contrepartie”, en effet, les propriétaires des terrains d’exploitation, exploitent, c’est-à-dire le prennent gratuitement sans rien reverser aux autres, puis le font payer de plus en plus cher.

Une voiture c’est des milliers de matériaux et énormément de plastiques… C’est un objet très lié à la sphère pétrolière, dans tout son développement délirant du 20e siècle. Aussi, les voitures sont aussi de plus en plus consommatrices de matériaux rares, dans l’électronique. L’automobile électrique ne changera rien à ces exploitations. L’automobile est une machine qui comme tout objet technique a des seuils d’efficacité. Au-delà d’un certain seuil il n’est plus efficace, il faut compenser. C’est la question de l’efficacité d’un objet technique sur laquelle repose une grosse part de l’ingénierie. L’automobile a grandi comme ça : lorsqu’elle n’était plus efficace, arrivée à certains seuils, elle s’est faite “compléter”. On leur a ajouté des technologies : ABS, Airbags et assurances.

On a franchit des seuils… Lorsqu’un objet est censé faciliter quelque chose, avant de le mettre en place il faudrait qu’on regarde ce que ça va impacter socialement, mais on ne le fait pas. On revient à la question de la démocratie technique. Sur ces histoires d’efficacité technique au-delà d’un certain seuil, il faut reprendre les textes précurseurs d’Ivan Illich qui parlait notamment de “se résigner à l’aménagement du pays non pour les hommes mais pour les voitures”... Sa description des ensembles techniques est incroyable. Sa théorie était élaborée dans une période ou la métropolisation n’était pas aussi avancée qu’aujourd’hui ou l’Europe est un territoire métropolitain à 100 %. Il reste peut-être les montagnes, et encore elles sont intégrées à l’urbain car ce sont les zones de loisirs des métropoles.

Comme nous vivons désormais sur l’un des continents les plus denses en termes de villes, il faut se re-situer pour entendre Illich, qui écrit d’une période bien différente. Celui qui vit à la campagne aujourd’hui, comment fait-il pour se déplacer ? Les usages que nous avons, les uns et les autres, de la mobilité, font avec des contraintes. On ne peut pas avoir une vision globale, programmatique, généralisée sans faire des dégâts, de grands dégâts. Il y aura toujours des gens exclus par l’innovation à tout crin, car celle-ci se veut arc-boutée sur la flèche du progrès. Elle ne consolide rien de l’existant et c’est la principale erreur de cette idéologie fourre-tout de l’innovation. L’avantage de la voiture est que c’est un objet extrêmement polyvalent qui finalement permet d’aller partout.

Il franchit toutes les distances, transporte 5 personnes ou 200 kg de marchandises à l’intérieur… Mais, elle n’est pas idéale pour transporter plus de marchandises, pas idéale non plus pour transporter cinq personnes qui ne vont pas forcément au même endroit… En fait elle est idéale pour une personne mais elle est justement néfaste quand il n’y a qu’une personne qui l’utilise. C’est pour ça qu’on a maintenant une diversité d’offres autour de la voiture qui va du gyrowheel électrique, de la trottinette, du service chauffeur Uber ou Bla-Bla car à des espèces d’hybrides, Quad, Twizy et objets beaucoup plus gros comme le camping-car. On a vu que ça crée plein de contre-propositions et de variantes. Quoi qu’il arrive, cela provoque de la quantité, de la congestion.

Cela parce que la voiture est un objet qui est pensé pour la grande échelle, et qui génère de la grande échelle en permanence, du systémique. On peut penser que la voiture fait du détail et du service à la personne, mais en réalité elle surdimensionne tout, elle réduit les autres espaces et les capacités structurelles de liberté, elle génère de la mondialisation. C’est en ça que c’est un objet important comme le téléphone ou l’ordinateur, qui fait muter profondément la société. La voiture fonctionne en quelque sorte dans un tunnel. L’image d’une voiture donnant accès à une nature sauvage, souvent relayée par la pub, est complétement fausse. L’automobile roule sur une couche de bitume qui varie de 50cm à plusieurs mètres d’épaisseur, de drainages, de rambardes, ferrailles…

Elle va d’un parking à un autre, se déplace dans un tunnel, dans lequel parfois des piétons passent et se font écraser. Une voiture qui va a 120 km/heure ne va à cette vitesse qu’un certain temps, dans des environnements extrêmement contrôlés : les autoroutes. La réalité c’est que pour aller de temps en temps très vite (par exemple faire Paris-Marseille en 5h), une voiture occupe de l’espace et ne roule pas environ 90% du temps : c‘est un objet extrêmement absurde sur plein d’aspects. La question est celle du rétrécissement des imaginaires de conception technique dans la société. On construit des imaginaires techniques sur des bases trop fragiles, on est accroché à cette idée que l’homme gaspille par nature. Il est en effet dans un trop-plein énergétique permanent.

Mais il peut orienter ce trop-plein, non pas dans une célébration par toujours plus de matières et d’externalités consommées, mais par une redistribution de cette énergie dans ses contraintes primitives : déplacement lent, économie d’énergie, de matière, invention de nouvelles relations matérielles… L’art et le design sont utiles pour cela. La voiture, de son côté, est typiquement un objet anthropocénique, qui fascine, sur-dépense. Massivement, les voitures sont destinées à être détruites : c’est une aberration. On n’a jamais mis autant de matières à construire une voiture, et autant d’énergie à les détruire. Et en finale la folie devient absurde lorsqu’on copie… D’où vient que la copie d’un chef-d’oeuvre, même absolument parfaite, ne vaille pas l’original ?

Pourtant, nuances de couleur, traces de pinceau, relief de peinture peuvent être aujourd’hui reproduits “à l’identique” par de bons professionnels, à un tel point que la plupart des connaisseurs se laissent prendre. Chacun connaît ces affaires de faux tableaux authentifiés par des experts ou achetés par des musées, et dont la véritable nature n’est découverte que plus tard. A quoi tient donc cette différence, parfois imperceptible, mais irréfutable, qui existe et persiste à travers les doutes et faux-semblants, et qui porte avec elle cette charge de vérité, d’émotion ? Il s’agit là de l’irréductible, de l’immense distance qui sépare l’objet même (par nature unique et irremplaçable) créé par un maître, d’un objet d’apparence identique, mais qui n’est qu’une reproduction.

Différence non pas d’apparence, mais d’essence… Certes, une belle reproduction d’un chef-d’œuvre est un plaisir à admirer. Elle restitue pour une part, mais pour une part seulement, l’intérêt, la beauté et l’émotion de l’original. Ainsi des tableaux, ainsi des sculptures, ainsi des automobiles anciennes. Pour prendre un exemple, nul ne songe à comparer la valeur, l’intérêt historique d’un exemplaire de Maserati, avec les qualités, aussi grandes soient-elles, d’une réplique fidèle, mais de fabrication contemporaine. En effet, seule l’automobile originale est chargée de son passé, d’une histoire, d’une authenticité, de cette vérité recherchée par le connaisseur. Ce que la copie restitue, ce sont les lignes, les volumes, et certaines sensations de conduite mais seulement cela…

Rien d’authentique. Pour des modèles extrêmement rares et recherchés, inaccessibles, certaines répliques soignées, techniquement irréprochables (mécanique, matériaux et techniques de construction), possèdent une valeur réelle qui peut même augmenter avec le temps, mais elle doit absolument et sans ambiguïté être identifiée comme copie ou reproduction. Entre ces deux points extrêmes (l’authentique automobile d’époque, et une réplique exacte mais contemporaine), se trouve toute une échelle de gradations intermédiaires, progressives et subtiles, et dont nous commençons à perdre dangereusement la notion. Où s’arrête l’authentique et où commence la reproduction (ou réplique), voire le faux ?

Voilà une question cruciale, essentielle pour le collectionneur et pourtant souvent occultée, peut-être parce qu’elle dérange certains et fait réfléchir : a-t-on le droit de substituer l’aspect du neuf à l’aspect ancien d’une authentique pièce de collection de grande valeur ? On ne montre pas dans un musée un vase antique repeint, pas plus un bronze décapé de neuf. Si l’on restaure un tableau, on limite absolument l’intervention au strict nécessaire, le travail devant rester aussi réduit et discret que possible. Nul ne songerait, sur un manuscrit ancien, à repasser à l’encre noire les mots tracés par un auteur célèbre, ni à blanchir le papier au chlore pour lui rendre l’aspect du neuf. Car c’est précisément dans ces marques du temps qu’est inscrite l’histoire de l’objet…

Griffures, usure, jaunissement des teintes, sont autant de témoignages (même si elles ne sont pas les seules) de l’authenticité d’une pièce de collection. Certes, le contenu d’un manuscrit, la forme d’un vase sont riches d’enseignements, admirables, mais la valeur historique, la force émotionnelle, la vérité de l’objet résident bien pour l’essentiel dans ce qu’il porte comme traces de son histoire. Ainsi, quelle proportion de vérité trouve-t-on dans une Maserati refaite et repeinte de neuf, aux chromes fraîchement refaits, à la sellerie neuve et copiée, aux caoutchouc, aux pneus, aux durites fabriqués aujourd’hui… en copiant les modèles d’autrefois ? Un écrou de 12 est un écrou de 12, diront certains, quelle différence ?

Et puis, ne changeait-on pas régulièrement les pneus, garnitures, canalisations sur ces modèles à l’époque de leur gloire ? Certes, mais les pièces changées ou remplacées à l’époque restent des pièces d’époque. Un pneu vulcanisé en 2023, même avec les dimensions et sculptures de 1930 reste un pneu de 2023. Il n’est pas d’époque, et en tant qu’objet, il n’a pas d’histoire. Or les pièces les plus simples, une vis, un écrou, un tuyau, peuvent garder la trace des coups de tournevis, de l’outil qui les a montés, resserrés autrefois. Le cuir craquelé qui offense l’œil de certains garde l’empreinte des années d’utilisation et d’entretien par son propriétaire. Les fils électriques fendillés, certes moins flatteurs qu’un beau faisceau neuf, sont ceux qui ont été réalisés par les ouvriers de l’usine dans leurs plus belles années.

A l’évidence, chacun a le droit de préférer le neuf à l’ancien. Mais osera-t-on appeler encore ces objets hybrides, dont une part importante des pièces sont neuves… d’authentiques véhicules d’époque ? Cela signifierait qu’on a perdu, à quelque degré, le sens des mots et de la valeur des choses : non, une automobile entièrement démontée, décapée, dont on a remplacé par du neuf de nombreux panneaux de carrosserie, des pièces telles que carters, garnitures, boulonnerie, câblages, rondelles, pneumatiques, dont on a regarni l’intérieur de tissu ou de cuir d’aujourd’hui, qu’on a repeinte, re-chromée, voire dont on a reconstruit le châssis, ou d’autres parties, une telle automobile n’est plus la pièce de collection, authentique, historique qu’on prétend.

Et c’est pire lorsqu’absolument tout a été fabriqué sans même plus le copier mais en réinventant… On a en quelque sorte effacé, comme on remet un compteur à zéro, sa vie antérieure. C’est un modèle identique aux spécifications de l’original, peut-être, mais ce n’est plus l’original. On pourrait d’ailleurs, pour rester dans l’objectivité stricte, mesurer la quantité, ou la proportion de ce qui a été réellement fabriqué ou travaillé à l’époque d’un modèle donné : bien des exemplaires rutilants perdraient alors beaucoup de leur crédibilité et de leur valeur (affective, historique, financière). On refabrique, pour certaines voitures, non seulement les accessoires évoqués ci-dessus, mais des éléments de carrosserie, et même des carrosseries entières, des capotes, des roues…

Voire même des éléments mécaniques complets… Quelle est la limite, quel critère utiliser pour que les mots “automobile d’époque”, “authentique”, “original” gardent un sens ? Une Maserati conservée telle qu’à l’origine, aux accessoires vieillis, aux vitres ternies, à la peinture visiblement âgée, à l’intérieur usé, nous apporte miraculeusement un peu d’un passé révolu, cette part inestimable d’un monde enfui, elle a conservé l’empreinte de ceux qui l’ont faite, utilisée, aimée. En se penchant sous son capot, en observant chacune de ses parties, nous revivons son histoire, dont les traces fragiles sont demeurées ineffacées, tangibles. Hélas, le jet de sable, le pistolet du peintre, les ciseaux du sellier vont gratter, décaper, couper, détruire ces vestiges précieux,…

Tout ça pour ne garder que la matière première, inerte, mise à nu, et bientôt recouverte de vernis, pigments, teintes fraîches mais sans valeur et sans saveur. Les vis et joints impeccables et neufs vont envahir le moindre recoin. Plus un centimètre carré n’aura échappé à la rénovation : entièrement repeinte, refaite, reconstruite, la voiture mérite-t-elle encore pleinement le nom d’ancienne ? Pourra-t-on encore parler de restauration, comme on le fait pour un tableau ? Nullement ; il s’agira alors d’une “remise à neuf”, où l’on n’aura pas hésité à changer purement et simplement tout ce qui doit l’être… Changer, ou ne pas changer. Voilà le critère qui mesure la vraie valeur des automobiles anciennes. Changer la peinture, c’est à dire ôter l’ancienne pour en passer une neuve…

Même en retrouvant la teinte, ce n’est pas l’originale ! Changer les accessoires, les pneus, la boulonnerie, le cuir, les ressorts (même fabriqués selon les cotes), voire des pièces importantes, c’est précisément, si les mots ont un sens, le contraire de conserver l’ancien élément. Tout cela m’a valu de me disputer avec mon ami Patrick Delage, héritier de la marque, ayant créé une carrosserie pour restaurer… et qui a fabriqué pour un des fils de Bernard Tapie, une Delage avant-gardiste, mais ne veut pas reconnaitre que les restaurations “concours” sont un massacre… Il en vit… Ce fut son explication… Voilà pourquoi le collectionneur, le connaisseur, l’investisseur avisé, préfèrent débourser des sommes élevées pour l’authentique…

C’est aussi pourquoi certaines “merveilles” refaites à neuf ne valent pas toujours aujourd’hui le prix des factures de leur reconstruction. Alors, que faire ? Ne rien toucher et laisser la rouille poursuivre ses ravages, la poussière s’accumuler ? Certains comme les faussaires d’Artcurial sont même allés jusqu’à reconstituer du “vieux”, exposant des voitures délabrées dans des cabanes en ruines reconstituées, avec de la paille sur les coussins et de vieux rondins de bois à la place du moteur… y incluant une Ferrari n’ayant jamais appartenu à Alain Delon, mais affirmant le contraire pour créer de l’évènementiel et des sur-profits. La honte ! Là n’est bien sûr pas la direction à suivre. Le mauvais état n’est pas à rechercher, encore moins à accentuer.

Au contraire, les pièces de collection idéales, joyaux d’un musée, sont des automobiles anciennes en excellent état d’entretien, conservées depuis leur fabrication en condition aussi proche que possible de l’original. Les conservateurs de musée, ou plus couramment les connaisseurs, les collectionneurs, placés devant un véhicule nécessitant des réparations (rouille gagnant du terrain, moteur hors d’usage, nécessitant le remplacement de certaines pièces) doivent rechercher systématiquement des éléments d’origine et d’époque, en évitant toute utilisation de parties neuves, qui n’ont rien à faire sur un objet historique, dont la valeur repose sur l’authenticité absolue.

Voilà le sens que la majorité des vrais passionnés et des professionnels, résistant à l’obsession du “repeint-à-neuf” et à la manie des reconstructions systématiques, donnent à leur amour des automobiles véritablement anciennes. Voilà sur quoi repose l’essentiel de la valeur des plus authentiques pièces de collection. Voilà aussi pourquoi, n’en déplaise aux merdias, qui privilégient les couleurs vives et les chromes éclatants, le temps donnera toujours raison au vrai contre le “reconstruit à neuf”. Dans dix, vingt ans, quand le spectaculaire sera redescendu à sa place (avec tout le respect dû aux artisans qui réalisent souvent un travail admirable, mais dans un domaine en marge de l’authenticité historique pure).

On comprendra pourquoi les plus sensés ont toujours préféré investir dans des automobiles réellement d’époque, vraies et sincères, plutôt que dans celles qu’on aura rénovées, modernisées à outrance et trompeusement “refaites à neuf”… “Refaire” : un mot qui résume tout ce qu’on peut reprocher à cette conception, où les automobiles qui furent fabriquées autrefois cèdent la place, lentement mais sûrement, à d’autres, reconstruites autour d’une base authentique, mais dénaturées, “refaites” (fausses, diront les plus rigoristes), et dont on aura irrémédiablement perdu une part de la valeur… Pour terminer essayons d’éviter un malentendu en précisant qu’au long de cet article est analysée la valeur historique des véhicules, et non pas leur pure valeur marchande à la mise en vente, qui dépend de bien d’autres facteurs.

Cette valeur historique repose, comme chacun sait, sur l’âge, la rareté, l’intérêt technique, et l’histoire particulière de tel exemplaire pris en compte. La valeur marchande, elle, dépend tout autant de l’état de fonctionnement, des possibilités d’usage du véhicule, de ses performances, etc. La valeur marchande et la valeur historique sont fréquemment confondues, parce qu’elles sont souvent liées. Mais elles ne le sont pas toujours : une très belle réplique peut certes valoir une somme élevée à l’achat. Mais il y a peu de chances qu’elle augmente sa valeur marchande dans le temps. Tout simplement parce que sa valeur d’usage (état, performances) ne peut que diminuer tandis que l’intérêt historique (et donc la valeur) d’une automobile de collection authentique ne fait, à long terme, qu’augmenter avec le temps.

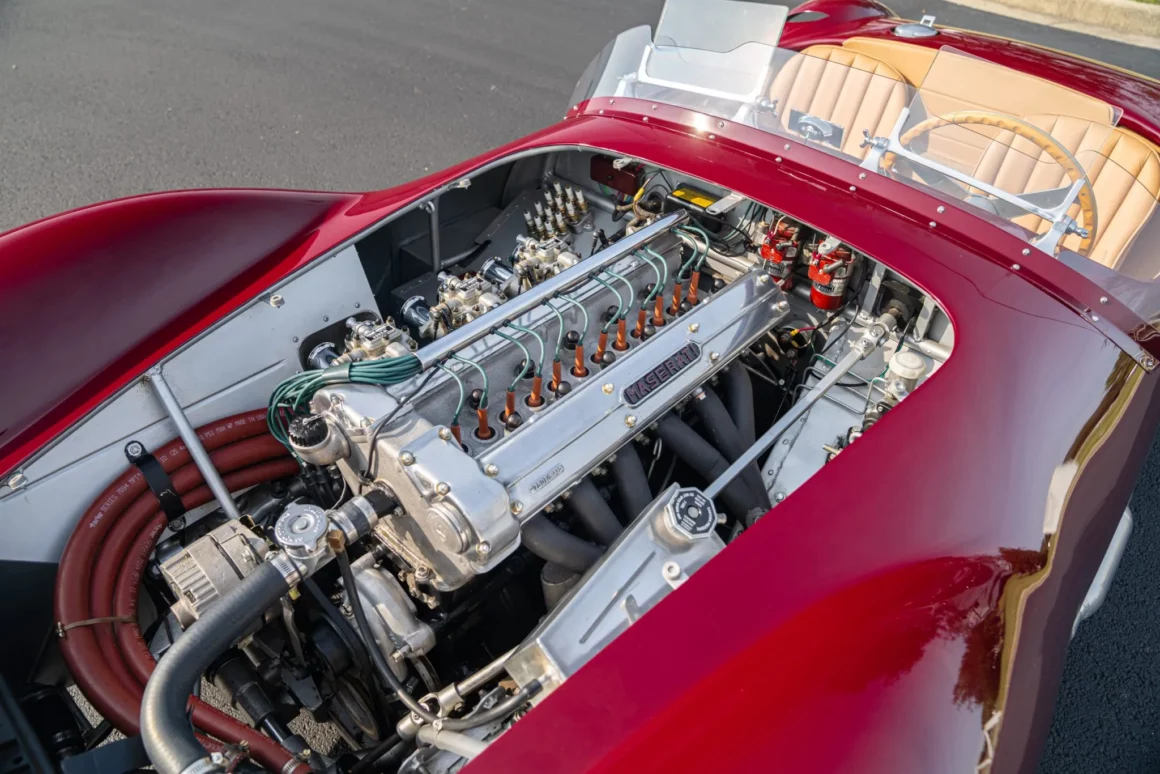

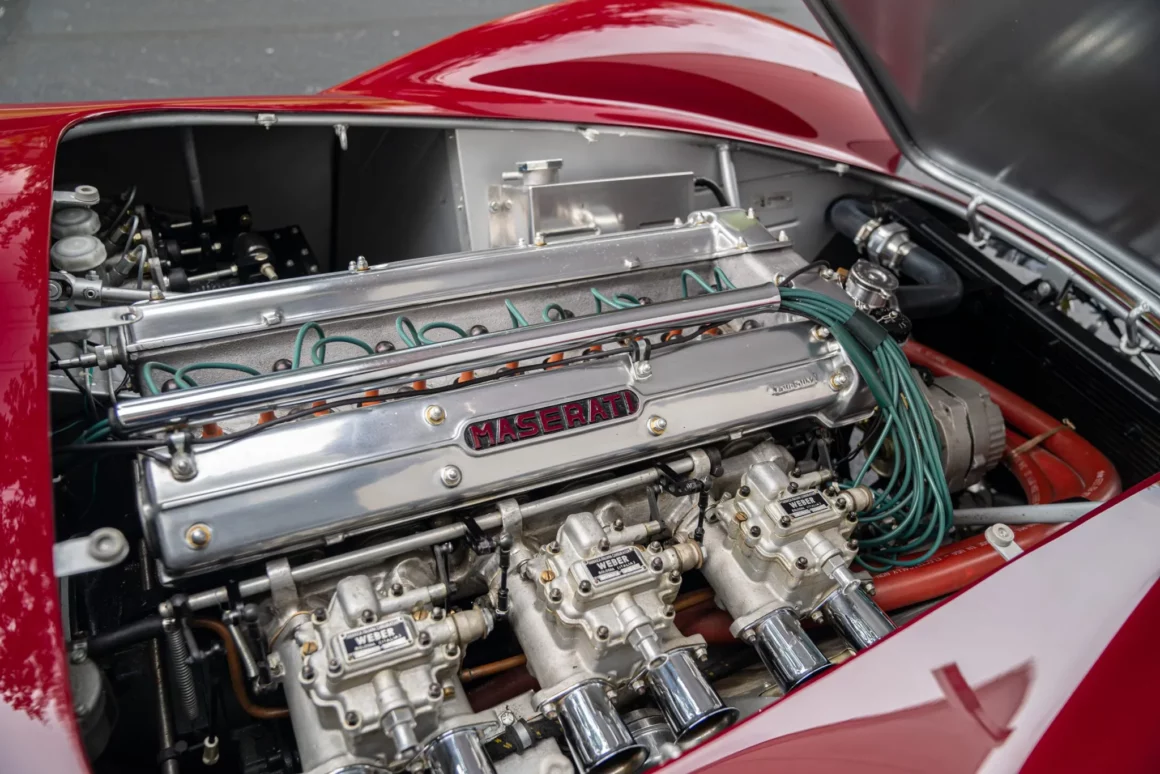

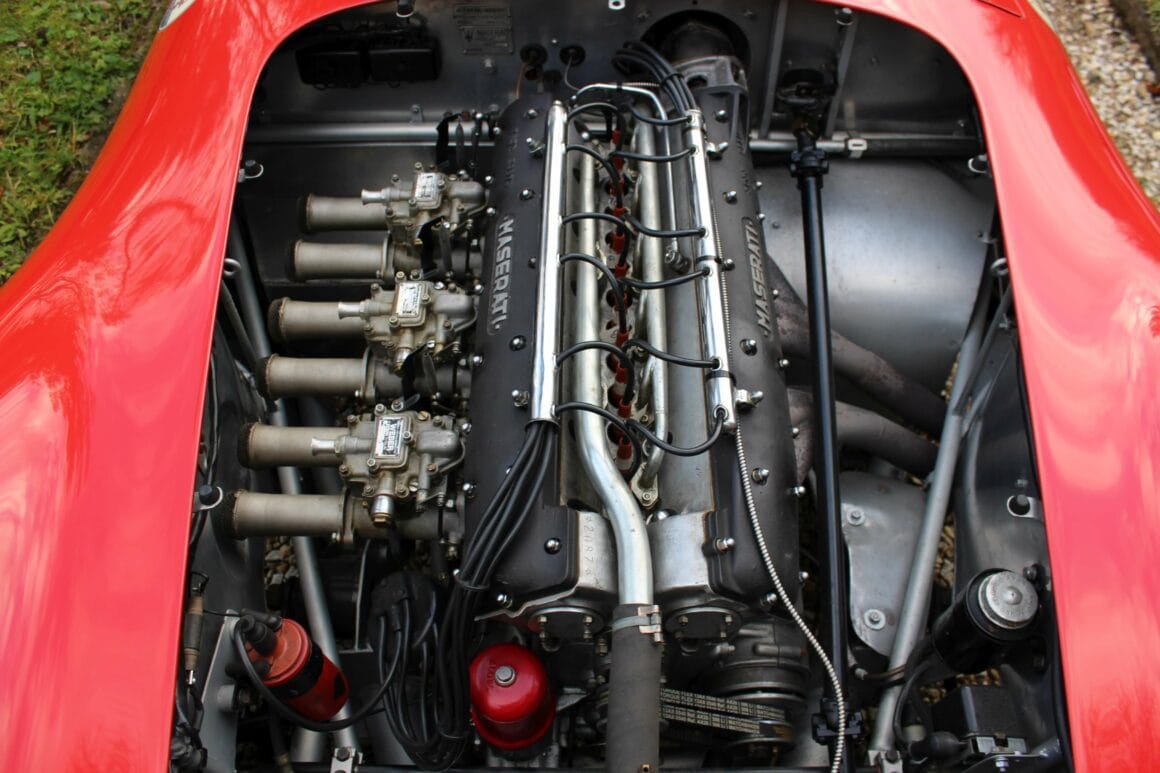

A chacun bien sûr de se déterminer en fonction de ses centres d’intérêt, des ses passions, de son métier. Mais il est à espérer que tous s’accordent sur le sens des mots et sur la valeur des choses. Voilà… Me reste à commenter la fausse Maserati Châssis: 1012496 motorisée d’un Six cylindres en ligne DACT de 3,5 litres avec 3 carburateurs Weber. Allumage à double prise. Transmission manuelle ZF à cinq vitesses : Carrosserie en aluminium de style Fantuzzi. Peinture rouge. Revêtement en cuir bronze. Roues à fils Borrani 16′. Suspension à bobines réglables. Instrumentation Jaeger. Pare-brise de style Brooklands. Construite à 100% de rien en 2005. Cette fausse Maserati A6GCS/53 re-création a été construite en utilisant le châssis accidenté d’une Maserati 3500 GT.

Elle avait été endommagée, et une carrosserie en aluminium fabriquée à neuf dans le style d’un spyder Fantuzzi par Victor Yordy de “The Metal Works” un garage situé à Dewart, en Pennsylvanie, USA. Le projet a été achevé par “Mastercraft Bodyworks” situé à Red Oak, au Texas, USA, en 2009, date à laquelle un vieux six cylindres en ligne à DACT 3500 GT a été révisé/reconstruit. La voiture a ensuite passé du temps dans la collection Gene Ponder au Texas et a reçu une seconde repeinture en rouge en 2021. La vraie voiture de course sportive A6GCS de 2,0 litres date de 1947 et avait été dessinée pour la compétition particulièrement pour le championnat du monde des voitures de sport en 1953 sous la direction de l’ingénieur en chef de Maserati, Gioacchino Colombo.

L’A6GCS/53 était basée sur une version élargie du châssis monoplace A6GCM et était propulsée par un développement surcarré à double prise du moteur 6 cylindres 2 litres de l’A0CGS, tandis que la carrosserie enveloppée a été adoptée à la place des ailes de cycle de son prédécesseur. Seulement 52 exemplaires de l’A6CGS/53 d’origine ont été construits, dont la plupart portaient une carrosserie spyder gracieuseté en aluminium de la Carrozzeria Fantuzzi. La carrosserie en aluminium de style Fantuzzi de cette reconstitution a été fabriquée par “The Metal Works” en Pennsylvanie, USA et aurait été façonnée et affinée avec sa sous-structure tubulaire lors de l’achèvement du projet par Mastercraft Bodyworks au Texas, USA.

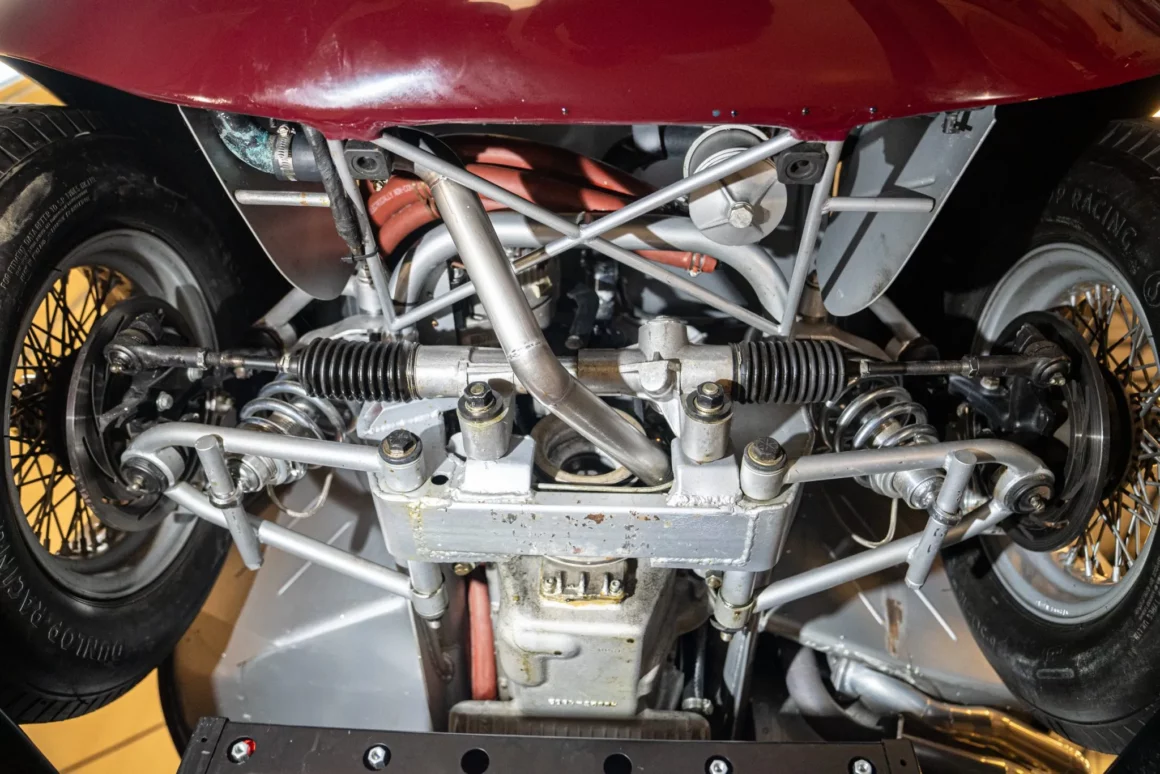

La carrosserie a été dénudée et repeinte en rouge après des réparations sur les zones de corrosion lors d’un rafraîchissement par “Foster Vintage” à Northlake, Texas, USA, en 2021. Les jantes Borrani peintes en argent sont enveloppées dans des pneus Dunlop Racing 6.50-16. L’arrêt est géré par des freins à disques “Strange Engineering” avec deux maîtres-cylindres, une soupape de dosage Wilwood et des tuyaux tressés en acier inoxydable. Le cockpit abrite une paire de sièges baquets garnis de cuir beige avec une sellerie de couleur assortie sur les panneaux latéraux et les portes intérieures. Les caractéristiques supplémentaires comprennent une moquette à tissage carré beige, des ceintures sous-abdominales rouges, un levier de vitesses décalé avec un bouton.

Il y a également des poches pour les pieds, un rétroviseur monté sur le tableau de bord et un interrupteur de coupure électrique général. Le volant à monture de bois se trouve devant un tableau de bord peint en argent qui accueille des instruments Jaeger à face bleue, notamment un tachymètre à 8.500 tr / min et des compteurs surveillant la température du liquide de refroidissement et la pression d’huile. Une jauge de niveau de carburant, un chronomètre Excelsior Park et une médaille St. Christopher sont situés à la droite du conducteur, tandis que des compteurs Auto Meter surveillant la température du liquide de refroidissement et la pression d’huile ont été mochement ajoutés sous le tableau de bord en 2023.

La voiture n’est pas équipée d’un compteur kilométrique et le kilométrage total est inconnu… Le six cylindres en ligne à DACT provient d’une 3500 GT révisé par “Norwood Autocraft” à Rockwall, Texas, USA, en 2008. L’induction se fait par des carburateurs Weber 40 DCOE triples, tandis que l’allumage est géré par deux bougies d’allumage par cylindre. La puissance est envoyée aux roues arrière via une transmission manuelle ZF à cinq vitesses. Le numéro de châssis 1012496 est estampillé sur une étiquette fixée dans le compartiment moteur et est indiqué comme numéro d’identification sur le titre d’immatriculation américain. En 1947, le contrat signé entre les frères Maserati et la famille Orsi, concernant la cession de l’entreprise prend effet.

Avant de quitter définitivement l’entreprise qui porte leur nom, les frères Ernesto, Ettore et Bindo Maserati ont mis au point un nouveau modèle, la “1500 Gran Turismo”, tipo A6 (pour “Alfieri” et “6-cylindres”) dotée d’une curieuse carrosserie Pinin Farina à phares escamotables et d’un moteur six-cylindres 1,5 litre à un ACT. Un autre ingénieur a participé à la conception, Alberto Massimino, qui va assurer la continuité technique après le départ des créateurs de la marque. Parallèlement, la compétition reprend après les années de conflit et le moteur A6 va servir de base pour d’autres versions équipant des modèles de course. Ainsi, l’A6G CS (G pour “ghisa”, bloc en fonte, et CS pour “Corsa Sport”) reçoit une version 2 litres de ce même moteur.

La carrosserie biplace minimaliste à phare cyclope et ailes vélo a été réalisée chez Medardo Fantuzzi. Cette version CS est alimentée par trois carburateurs et développe 130cv à 6 000 tr/mn. Plus tard, la voiture sera même expérimentée avec le moteur double arbre conçu en 1951 par Massimino pour l’A6GCM (Corsa Monoposto), monoplace de Formule 2 engagée à partir de 1953 dans le championnat du monde. La fabrication du châssis est confiée à Gilco et sa conception globale est assez classique avec un train avant triangulé et un essieu arrière rigide sur ressorts à lames. Mais l’ensemble est pensé avec soin et la voiture se révèle performante et polyvalente. C’est surtout en 1953 que le modèle va trouver son véritable aboutissement.

Ayant quitté Maserati pour Stanguellini, Alberto Massimino laisse une place qui va être prise par Gioacchino Colombo, connu pour ses travaux chez Alfa Romeo et futur concepteur du V12 Ferrari que l’on qualifie de son nom. Colombo parfait l’adaptation du moteur six-cylindres double arbre et double allumage à la version sport dont la suspension est légèrement modifiée et qui est alors définie comme A6GCS/53. Commercialisée sous l’appellation “Maserati Sport 2000”, elle dispose de 170cv à 7 300 tr/mn et reçoit une toute nouvelle carrosserie qui, toujours réalisée par Fantuzzi ou par Fiandri et Malagoli, abandonne la configuration “ailes vélo” au profit d’une forme très enveloppante qui combine élégance et aérodynamisme.

Dans cette configuration, la barquette A6GCS/53 va faire merveille. Produite à 52 exemplaires (dont 47 barquettes Fantuzzi et Fiandri et Malagoli), cette voiture légère va devenir une animatrice redoutée des courses de côte ou épreuves sur route, comme les Mille Miglia (victoire de catégorie en 1953 et troisième au classement général en 1954) ou la Targa Florio. C’est un modèle historiquement important, tant esthétiquement que techniquement, première pierre du renouveau de Maserati en compétition au lendemain de la deuxième Guerre Mondiale. Il donnera notamment naissance aux futures 200 S. La fausse Maserati illustrant cet article copie l’A6 GCS #2087 qui est sortie d’usine le 4 février 1955 pour être livrée à son premier propriétaire, Attilio Buffa.

Cette année-là, il engage #2087 à la course de côte de Torricelle qu’il termine à la 5ème place au général, puis prend part aux Mille Miglia sous le numéro de course 645. De Brescia, ville de départ de la course, il rejoindra Rome en seulement 6h 3min et 4 secondes mais abandonnera la course entre Florence et Bologne sur problème mécanique alors qu’il était à la 13e place ! La voiture est alors rouge vif, tout comme la sellerie et elle est équipée d’un appuie-tête profilé, ce qui n’est pas le cas des autres Maserati A6 GCS/53. Il faut rappeler que la même année, Stirling Moss et le journaliste Denis Jenkinson (copilote), parcoururent les 1.618 kms en 10 heures 7 minutes et 48 secondes à la vitesse moyenne de 160 km/h dans une Mercedes 300SLR.

Le 15 mai, Buffa pilotera la voiture aux 6 Heures de Bari qu’il terminera à la 7ème place, puis au Parmes-Poggio di Berceto, terminant 4ème au général. Le 26 juin de la même année, il terminera 3e de la course de côte de Trieste-Opicina, finira 6ème au général au Aostes-Grand Saint Bernard, puis remportera le 28 août la course de côte Selva di Fasano au volant de #2087. Il termina la saison 1955 avec une 4ème place lors de la course de côte Treponti-Castelnuovo. L’année suivante, le 25 mars, il débuta la nouvelle saison avec une 6ème place au général lors de la course de côte de Torricelle, puis, le 22 avril 1956, Buffa la pilote de nouveau lors de la course de côte Coppa della Consuma. Le parcours très sinueux favorise les voitures légères très maniables et moins puissantes.

C’est en effet une Osca 1500 qui réalise le meilleur temps devant une Ferrari 500TR et la Maserati de Buffa. Il arrive néanmoins devant la Maserati officielle de Musso, la 3L de Gerini et même la Gordini 3L de Bordoni. Le 10 mai, il se retrouve 3e de la course de cote Palermo-Monte Pellegrino au volant de sa Maserati. Le 1er juillet, Buffa engage sa Maserati à la course de cote de Bolzano-Mendola et termine second. Il s’agit bien de la même voiture qu’aux Mille Miglia 1955, avec son profilage de tête, le rétroviseur central profilé et la même calandre avec la seule barrette horizontale tenant le trident central de part et d’autre. #2087 a la particularité d’avoir sur le côté de l’aile avant gauche, une grille pour évacuer l’air chaud des sorties d’échappement qui passent devant les pieds du pilote. Le 22 juillet, Buffa remporte sa classe avec la voiture et termine 4ème au général lors de la course Aostes – Grand Saint Bernard.

Le 28 août, #2087 termine 2e de la course de cote Selva di Fasano, et le 28 octobre, il participe à la course de cote de Treponti-Castelnuovo et termine 1er de la dernière course de la saison 56, Sassi-Superga, où il est déclaré champion d’Italie de la Montagne pour la saison 56. Sa Maserati #2087 est aisément identifiable avec le trident toujours fixé par une seule barrette dans la calandre, son rétroviseur caréné, le profilage de tête et sa grille sur l’aile avant gauche. Pour la saison 1957, Buffa s’offre une nouvelle 200S et son A6GCS passe entre les mains de Odoardo Govoni, célèbre pilote italien. Govoni l’engagera dans de nombreuses courses en commençant par celle du Torricelle le 31 mars 1957 où il termine 2e derrière une Maserati 200 SI plus moderne. Il termine les différentes courses suivantes à la 2e ou 3e place, puis remporte la dernière à l’autodrome de Vallelunga.

Toutes les courses de #2087 sont confirmés par Adolfo Orsi et répertoriées dans l’excellent rapport d’expertise historique réalisé par Christian Huet en 2008. Très heureux des résultats de l’A6GCS acquise auprès de Buffa l’année précédente, Giovoni achète, pour la saison suivante l’ancienne 200S du pilote et vend #2087 au pilote Suisse Edmond Laub, de Lausanne. En 1958, Laub pilote très régulièrement la voiture en Suisse, en France et en Belgique, et il terminera second du Championnat Suisse (dans la catégorie voitures de sport) cette année là. Il courera également avec la voiture durant les années 1959 et 1960. Au début des années 70, soit quelques dix ans plus tard, #2087 est répertoriée chez le collectionneur Sid Colberg à San Francisco par l’historien Luigi Orsini. Elle passe ensuite en 1978 entre les mains de Rudy Pas, marchand hollandais spécialisé dans les Maserati de course, qui la rachète à Colberg pour un peu plus de 10 000USD ; elle était alors à restaurer mais portait bien les numéros châssis et moteur 2087.

Une photo, qui se trouve aujourd’hui dans le dossier, sera alors prise sur place. Le 10 juin 1979, #2087 change de mains au profit du collectionneur anglais Andrew Fellowes pour 15 000 GBP par l’intermédiaire du marchand italien Massimo Colombo. La carrosserie est refaite et des barres stabilisatrices sont posées. Elle participe alors à de très nombreuses épreuves sur circuit de 1980 à 1983. La liste de ses participations est relatée dans un courrier de Fellowes à l’un des propriétaires suivants, Anthony McLean, avocat anglais demeurant près de Genève. Dans cette lettre, il décrit la voiture ainsi : ” J’ai un très bon souvenir de la voiture. Vous pouvez la lancer dans une boucle, bien qu’elle puisse chasser, elle se redresse aisément. Willie Green, qui l’avait testé en décembre 1976 pour le magazine Old Motors, la considérait comme l’une des meilleures Maserati qu’il avait conduite “. Entre 1984 et 1989, elle participe à des épreuves historiques entre les mains de son propriétaire suivant, le Comte Vittorio Zanon.

En 1990, elle est rachetée par Rudy Pas qui l’expose au Salon Rétomobile et la vend alors à Anthony McLean. Ce dernier confie #2087 à la maison anglaise Brooks, en 1993, dans le cadre d’une vente aux enchères à Monaco. Elle est alors vendue à un collectionneur français bien connu du sud-est de la France qui la même année la vend au propriétaire actuel. Ce dernier participera à six reprises aux Mille Miglia historiques et au Mans Classic, restant impressionné par la maniabilité et la modernité de la Maserati. Il est important de noter que le Club Maserati France confirme, dans un courrier du 11 février 1998, que cette Maserati A6 GCS/53 – #2087, a bien été identifiée à deux reprises comme étant l’authentique châssis 2087 après inspection à l’usine de Modène, grâce à Anthony McLean qui l’avait emmenée. Dans son rapport d’expertise, parmi les détails intéressants que Christian Huet souligne, il précise que ” les tambours de freins avant sont de type A6GCM”.

Or, sur la fiche de montage originale est mentionné “Tamburi A6 GCS “, mais ils ont dû être montés pour la saison 1956, car plusieurs A6 GCS sont équipées de ce type de tambours “. Après dépose des tambours de frein, Christian Huet a constaté que le numéro 2048-1 était frappé à l’intérieur. “Ce numéro correspond à celui d’un châssis d’une des monoplaces A6 GCM engagée par l’usine Maserati et principalement piloté par Juan Manuel Fangio en 1953”. Christian Huet conclue son rapport d’expertise, très précis, avec les mots suivants : “Les tambours de freins ont été remplacés et les supports d’amortisseurs ont été modifiés lors de l’évolution sportive de cette Maserati pour améliorer sa compétitivité de 1955 à 1957. Le châssis a subi plusieurs accidents et en porte encore les traces (les légères déformations sur le châssis encore présentes dues à son utilisation intensive en courses au milieu des années 50 ont été précisément répertoriées et photographiées par l’expert). La superstructure de la carrosserie et la carrosserie ont été en partie remplacées lors de diverses réparations pendant la période de son palmarès, mais aussi lors de la restauration au début des années 80 aux USA et de celles réalisées en Europe”.

Huet conseille à son propriétaire, pour la précision historique, de remettre sa carrosserie en conformité avec celle d’origine en rajoutant le profilage de tête à l’arrière gauche, une grille sur le côté de l’aile avant gauche, deux écopes d’évacuation d’air à l’arrière du capot moteur et une grille de calandre avec un grand trident dans un cercle maintenu par une barrette de chaque côté. C’est ce que fera réaliser le propriétaire. La voiture sera d’ailleurs livrée au futur acquéreur avec le pare-brise long, les quatres roues corsa d’époque et d’origine, la calandre et le couple conique d’origine pour les courses de cote monté à l’époque. Avec son moteur six cylindres, double arbre à cames en tête, double allumage, carter sec, avec une cylindrée de 1985,6 cm3 développant pas loin de 180 ch pour un poids se situant autour de 740 kg, nous vous laissons imaginer l’agilité de ce Spyder dont l’essai restera graver dans nos mémoires. Cette A6 GCS/53 est une œuvre d’art, certainement une des automobiles les plus emblématiques et les plus admirables des années 50 chez Maserati.

Cette Maserati A6 GCS/53 #2087, équipé de son moteur d’origine n°2087, est un des rares exemplaires sur la soixantaine construits et une des rares survivantes de cette époque magique de ces Championnats italiens où les meilleurs pilotes prenaient les plus grands risques pour arracher la victoire. Elle possède aujourd’hui la majeure partie de ses composants d’origine, à savoir son châssis, son moteur ainsi qu’une grande partie de sa carrosserie. Sa boîte en magnésium et son pont sont conformes. Ayant de surcroît participée aux Mille Miglia à la grande époque et ayant permis à Attilio Buffa, son premier propriétaire, de remporter le Championnat 1956 italien de la Montagne, il s’agit d’une opportunité rare d’emporter un des joyaux de Maserati hautement éligible pour les courses historiques, Le Mans Classic, les Mille Miglia ou les autres grandes manifestations sportives. Vendue en 2018 pour 2.445.600 €