En Bentley entre Saint-Albion et Saint-Tropez…

En Bentley, on voyage avec soi-même, histoire d’être en bonne compagnie, parfaitement loin de la masse “quolibèteuse” par vilaine nature… et des vulgaires exhortations policières…, mon Blacky et moi sommes entre familiers de bonne compagnie… s’il m’est besoin de l’appeler, c’est du bout des doigts… et s’il veut s’exclamer c’est exclusivement un aboiement au subjonctif en accordant les participes.

Seulement, dans l’occurrence son enthousiasme est par trop fort pour s’exprimer ainsi bassement, il ne peut pas être simultanément discret et frénétique… force m’est alors d’accepter une grande et formidable gueulée…, un exploit !

Je suis entré dans les annales comme d’autres que je connasse entrent dans les anus… à chaque sortie de mes publications la populace et mes dêvots s’usent la peau des paumes à m’applaudir…

On m’envoie des baisers, des doigts d’honneur, des programmes d’investissements, des slips encore humides, des fruits confits et des pourris, des fleurs et parfois les pots… on scande mon nom, celui de Chromes&Flammes, GatsbyOnline aussi… on les “locomotives” de plus en plus vite et fort…, alors que moi, simple, vous me connassez mes chers Popus, j’ai le triomphe modeste.

Toutefois, force m’est de devoir m’éponger face et pénis, calmement, sous les yeux enivrés des demoiselles qui voudraient boire ma sueur et ma semence d’éditeur/chroniqueur, comme un élixir de longue vis.

Des fans se précipitent souvent en gambadant comme des faons, me demandent des autographes, l’heure qu’il est… on me palpe, on s’assure de moi, on se repaît de ma personne, on se l’imprime dans la mémoire, on la réalise, on la dévotionne, on s’en persuade…, c’est alors que je daigne descendre lentement de mon char/piédestal/Bentley comme une statue blanche vaincue par des diarrhées pigeonesques… sans toutefois accorder plus d’attention qu’il n’en faut à la plèbe…, ne suis-je la voix de Jupiter sanctionnant les fautes malgré les prouesses ?

Toutefois, chaque barreau dégravi de mon “tabourescabeau” me réhumanise… car un Jupiter à terre n’est plus qu’un quidam, mais je reste distingué !

En descendant sur la Côte d’Azur, je n’ai certes pas souscrit aux dérisoires tentations d’une vie facile, j’ai voulu seulement y prendre une retraite assez simple avec mon Blacky… piscine (chauffée les mois de froid), mon canard géant fétiche, et quelques caisses de Pétrus 1949 à déguster de temps à autre, c’est à dire en regardant le soleil s’éteindre en artifices de nuages…

Certes, lorsque la période d’été darde ses rayons, force nous est, Blacky et moi, de nous rendre compte de ce que sont ces fameuses, ces sempiternelles vacances qui dévorent mes contemporain(e)s et leurs animaux de compagnie que “ces gens” parfois, abandonnent misérablement en bord de routes où dans un bois…, les gueux…, les affreux, misérables cloportes…

Dès juin, mais en août c’est la folie, ils débordent, investissent l’existence des “locaux” qu’on surnomme indigènes, ils les mettent en grève, les endettent, les syndiquent et leur font oublier un peu plus chaque jour et nuit les joies pourtant tonifiantes du travail précaire.

A travers les enthousiastes souvenirs de vacances de mes relations lointaines, je flaire confusément que ces périodes de relâchement sont écrasées par l’ennui et que leur seul intérêt est de fournir aux gueux de quoi alimenter leurs conversations des 11 autres mois de l’année, une possibilité de briller à bon compte auprès de plus misérables qu’eux, encore, et pour tout dire brièvement, d’interpréter des personnages qu’ils ne seront jamais mais qu’ils s’imaginent avoir été sur les plages et les routes engorgées des étés précédents.

Les souvenirs de vacances doivent macérer quelques mois avant de rendre tout leur fumet… j’ai ainsi remarqué que des vacanciers pris au retour de leurs équipées ne racontaient pas celles-ci avec autant de lyrisme et de détails qu’ils le font six mois plus tard…, car leurs vacances ont besoin d’être décantées, repensées, vernies par leur imagination…, ils doivent les vivre pour s’en débarrasser… et nous de même… il s’agit en somme d’accumuler du matériel, c’est au retour que tout reste à faire…, l’homme d’aujourd’hui prend ses vacances entre juin et septembre, mais il ne part vraiment en vacances qu’à compter d’octobre, car il ne jouit bien de ses vacances qu’au soir d’une journée de travail, et seulement en compagnie de gens qui n’ont pas pris les leurs avec eux !

Mais, je cause, je cause… et achevant ma pensée (ci-dessus écrite), une ravissante rousse à l’aspect peu farouche, furieusement comestible dans son ensemble de plage léger comme la brise du soir, pique droit sur notre table et roule une pelle au vioque que je deviendou peu à pneu, la frontière des soixante quinze printemps devant être franchie le 16 mai de cette année 2024.

— “Eh ben”, qu’elle m’exclame à voix perçante, “tu t’es remis de tes émotions ! Oh ! dis donc, qu’est-ce que tu trimbalais, c’te nuit ! Ah ! j’te reverrai toujours faire la danse hawaïenne sur la table à quatre heures. T’étais complètement nazebroque, chéri ! Ce matin, quand je m’ai barré de ton Palace, tu ronflais comme un moulin à café électrique. T’as drôlement récupéré, on dirait ! C’est vrai que tézigue, pour pouvoir avoir mal aux tifs, faudra p’tet que tu t’fasses faire une moumoute dans quèke zans, hein, mon petit œuf coque ?”…

Un vrai tringloman, selon elle, avec des capacités à n’en plus finir, des initiatives osées, des combinaisons pas racontables, des défis aux bourgeoises lois de l’équilibre, un téméraire infatigable, un inventif aux trouvailles bouleversantes connaissant tout le système glandulaire, tout le réseau nerveux, les recoins où jaillit le pathétique et la cyprine… un sens tactile branché sur la haute tension !

Ouaihhhh, je suisse le Paganini aux vingt-quatre Caprices de l’amour, je joue de la femme comme le virtuose jouait du Guarnérius… voilà pourquoi, malgré notre différence d’âge, elle me tient en considération, affirmant à ses copines, béates, qu’un archet comme le mien, ça ne se rencontre pas souvent… et que ça force l’estime et impressionne.

Voilà sans doute pourquoi certaines gens s’obstinent à me haïr, à me répudier, me dénigrer : trop vulgaire, trop vulgarisé, je tire trop gros, j’écris trop gras, j’insupporte… certains customizeux affirment qu’on a vu des “ceusses” avoir des crises d’urticaire spontanément provoquées par la prise en main de mes magazines… elle serait microbienne, ma prose, elle flanquerait la courante aux constipés…

Et puis dans les Forums, ils osent des remarques : “C’est qui ce, ce personnage déjanté ? Il est vraiment pour ou tout à fait contre le Kustomizing ? Il cache quoi donc dans son garage/loft ? Y serait pas dingo ? Il est plein de manies suspectes, vivement qu’on le châtie, qu’on le châtre, qu’on promulgue des ordonnances contre lui, faut le bannir, l’expurger à l’huile de vidange, faut lui confisquer l’usage de tout ordinateur, le dénoncer, le décréter intolérable, le rendre honteux d’exister… faut lui émasculer le style pour qu’il arrête de faire ses bâtards de néologismes”…

En fait, je suis coupable de fignoler des épithètes rares, d’exhumer des locutions adverbiales inusitées, de forger des néologismes, de tresser en hâte des lauriers neufs, de me référer à d’illustres exemples… je suis la trousse de secours de la pensée populaire, le poète de la philosophie quotidienne… le sandwich de l’esprit destiné à calmer les fringales urgentes… tant qu’à faire et d’exister, existons ensemble, la vie, faut y passer… comme disait Icare : “Impossible de vivre sans ailes”…

Vivant à Saint-Tropez… je me spermet de témoigner que durant la période des vacances populaires, la traversée de n’importe quelle route de bord de mer constitue un exploit… c’est le gros déluge de bagnoles sports bourrées de viandes dorées… des amoncellements de cuisses et de nichons… des entrelacs de jambes… c’est un fourmillement de couleurs, un éclaboussement de chromes, d’odeurs cancérigènes d’essence, de diesel et de goudron surchauffé… le tout macérant dans le soleil, sous des palmiers gris de poussière dont beaucoup crèvent…

Il faut les voir, les touristes, prendre l’affût à l’orée d’un passage piétaille, prêts à foncer à la première déchirure…, tout ce monde est environné d’autres piétons provisoires qui tentent eux-aussi… héroïquement, de regagner leurs voitures pour aller dans leurs campings… des extra-utériens qui n’auraient jamais dû quitter le bocal de leur jeunesse, des guenons piailleuses musclées comme des écrevisses, avec des chapeaux de paille enrubannés qui les maintiennent dans une ombre vénéneuse.

Faut les voir à l’ouvrage, les “zautres”, dans leurs moches tutures, pare-chocs contre pare-chocs, gavés de poussière et de “radioconneries”, car, au plus fort de ce torrent “pétaradeur”, comme il écoutent “Vintage”, on reconnaît des bouts d’organe de Claude François, des débris amygdaliens de l’Hallyday… et des “susseries” à-la-Sheila qui continue bravement de batifoler de la glotte à 89 ans (si pas plus), cette grande fifille, au milieu du vacarme…

Ça défile, toujours…, des jeunes femmes aux seins nus laissant pendouiller leurs masses glandulaires… il y a les congés payés aussi, ceux qui viennent de débouler de l’homicide route Napoléon voire de l’autoroute aux 1000 péages… et qui sont abrutis par la chaleur, avec des chaises longues arrimées sur la galerie, ainsi que des voitures d’enfants, des matelas, des cages à serins, des skis nautiques, des bidets émaillés, des vélos japonais, des boutanches de butane… les hommes pilotent en tricot de corps à trous-trous… avec mémère toute congestionnée par le voyage… avec, sur ses genoux, un minet en laisse où un Médor qui aboie par la fenêtre d’une portière.

Il y a aussi les mouflets au bord de l’asphyxie, belle-maman qu’a dégrafé son corsage et qui s’évente l’entre cuisse avec les guiboles (moches) sur le tableau de bord…, avec un regard de moribonde implorant le ciel trop bleu, trop vide pour abriter un Bon Dieu compatissant qui fait ce qu’il peut, tandis que les connards de vacanciers troupeaudent le long de la mer, y pissent et y chient…

Il y a aussi les touristes z’étrangers… les belges en sueur, impavides, à la recherche d’une baraque à frites… les anglais qui ne s’impatientent pas et ne regardent nulle part… les Allemands calmes et doux, un peu préoccupés… les Suisses soucieux de ne pas égratigner la carrosserie de leurs rutilantes autos de luxe et qui hasardent des coups de klaxon en multipliant les appels de phare… et les dindes à fourrer, les Scandinaves blondasses, fadasses, connasses, qui distribuent des rires au gré des regards…

Faut savoir se battre, ça s’organise une traversée de route de bord de mer en pleine saison… ceusses qui ne prennent pas de risque et sont condamnés à tourner en rond autour d’un même bloc de maisons pendant la durée de l’été… ce petit monde se malaxe sur la chaussée en un formidable frotti-frotta international… se piétine… s’imbrique… les gens s’échangent leur sueur… se baignent dans des vapeurs d’essence et d’effluves humains…

Des ménages se défont ainsi dans les traversées… en été… des tumeurs malignes s’y réchauffent… des fausses couches s’y organisent… des vices assoupis s’y réveillent… des graisses y fondent… des ecchymoses y violissent… les petites filles y devinent l’homme qui pénètre à donf… et les petits garçons, la pédérastie… c’est une formidable émulsion de conneries qui gazouille à bloc… une moche chenille processionnaire qu’arrive mal à processionner…

Sur la plage, une inhumanité dénudée prend son fade avec Phœbus… tout ce monde, tout ces beaufs sont consciencieusement alignés en une parfaite ordonnance, ces “embrocationnés” de chaud confient leur denrée putrescible au soleil pour qu’il lui donne une apparence comestible… ils rissolent en silence, stoïques… le soleil leur décolle la couenne, leur rôtit les jambons, leur crève les yeux, fout la pagaïe dans leurs flores microbiennes… et eux, magistraux comme des gisants, subissent les coups de lardoire avec ferveur.

Il y a des bien cuits et des saignants, des à point et des carbonisés… ils se barbouillent de chaleur, ils s’en oignent l’oigne… ils pourraient se faire dorer les intérieurs, ils se déballeraient aussi sec la tripaille sur le sable brûlant, se distendraient les meules pour se laisser brunir le trésor jusqu’au fond de leurs culs.

En 1958, mon oncle qui était antiquaire au Sablon à Bruxelles, a acheté cette Bentley S1 Continental Fastback 1958…, en même temps que la voiture, la firme britannique lui a envoyé un technicien chargé d’expliquer le maniement et l’entretien au chauffeur français chargé de la piloter… au cours de son séjour, il est tombé amoureux de la femme de chambre espagnole de mon oncle et est resté à Bruxelles en tant que chauffeur et majordome… à la mort de mon oncle, j’ai reçu la Bentley et la femme de chambre m’a appris diverses déviances, dont le tourniquet et la toupie!

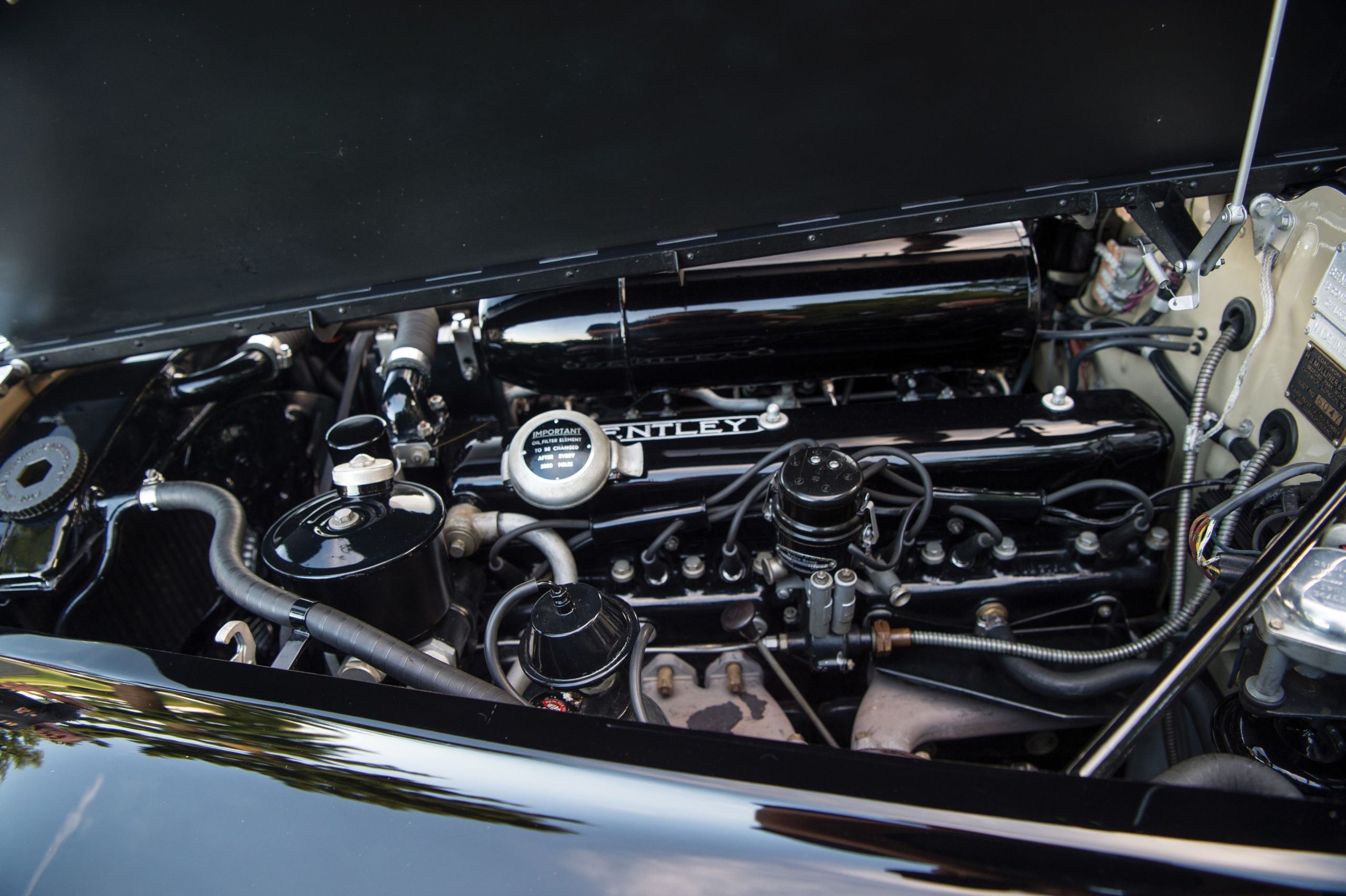

C’est la plus solennelle, la plus héraldique, la plus compassée, la plus vénérable automobile qu’il m’ait jamais été donné de posséder, noire comme la nuit des temps, anguleuse comme la Grande-Bretagne, sévère comme un dimanche londonien, formidable, impressionnante, haute sur pattes, elle faisait et fait toujours songer à un monument historique magnifiquement conservé.

Rarement pièce de musée ne s’est offerte à l’admiration des foules dans un meilleur état de fraîcheur… imaginez donc que cette merveille tourne délicatement ses pneumatiques quasiment ouvragés sur les routes du sud de la Franchouille… en la voyant la plouquesque s’écarte prudemment, comme les techniciens de Cap Carnaval lors de la mise à feu d’un autobus interplanétaire… Blacky et moi y sommes installés comme dans un salon… il y fait frais, les sièges sont moelleux… une odeur doucereuse et vieillotte de cuir ancien et de fleur fanée nous glisse dans l’âme de je ne sais quelle nostalgie olfactive…

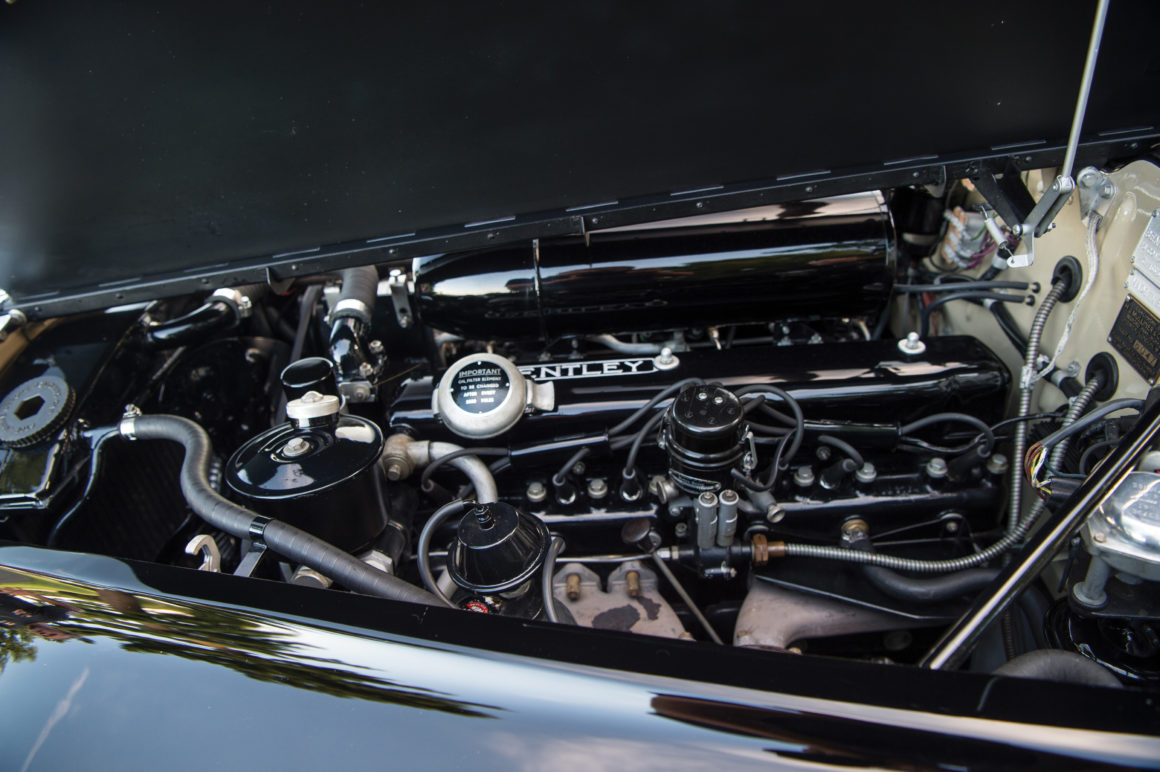

Je vous fais le tour du propriétaire…, un bar d’acajou…, un poste de radio-télévision… un téléphone, un Frigidaire… bref, la fin des fins, le super-luxe, le raffinement… de surcroit, non seulement le moteur est d’origine, mes chers zami(e)s, mais je vous donne ma parole d’honneur qu’on n’a jamais parlé de lui depuis 1958… aucune bougie, aucune vis platinée n’ont été remplacées.

Parler du moteur d’une Bentley de cette époque, c’est comme parler de l’infortune conjugale d’un cocu en sa présence ou comme traiter de l’inceste dans un couvent de carmélites… le moteur d’une Bentley est une espèce de mythe qu’il est de bon ton de ne pas évoquer… une pauvre nécessité qui fut palliée une fois pour toutes il y a longtemps.

Savez-vous que mon chauffeur a failli me quitter le jour où je lui ai demandé s’il n’y avait pas comme un bruit bizarre en provenance du moteur ? Vérification faite, il s’agissait d’un ivrogne qui s’était jeté avec sa bicyclette sous nos roues et que nous avons traîné sur une dizaine de kilomètres…

Effectivement, tout est silence dans cette voiture…, mon chauffeur la pilote avec précision et souplesse… il survole ma masse des plébéiens, contourne les bouchons pour aller chercher des routes calmes… et la silhouette sombre de son dos ne bronche pas d’un pouce…, il me revient à cette description, un amusante annecdote/souvenir :

A un rétrécissement de la chaussée, nous sommes brusquement obligés de ralentir du fait d’un vieux teuf-teuf, un Hot-Rod bourré de voyous hirsutes qui ahanent misérablement… Mon chauffeur réclame le passage d’un klaxon impératif dont le timbre est aux avertisseurs modernes ce que la voix d’un ténor d’opéra est à celle de Renaud… il en résulte un concert de protestations et une volée de poings brandis…. et loin de serrer le bas-côté, les “blousons noirs” se mettent à zigzaguer sur la route ce qui est, en pareil cas, la façon la plus éloquente de dire merde.

La voix impavide de mon chauffeur retentit dans le parlophone.

— Puis-je ?

— J’allais vous le conseiller !

— Merci, Monsieur…

Et mon chauffeur avance la main sur son tableau de bord à côté duquel celui d’un Airbus paraîtrait plus sommaire que celui d’une 2 cv… et enclenche un bouton d’ébonite noir… aussitôt le déferlement d’un vieil avion de chasse en piqué retentit à l’avant de la Bentley, c’est cataclysmique comme bruit… aucune trompe d’eustache ne saurait résister à cet aigre mugissement… les sonotones explosent en recevant cette décharge d’ondes… les tympans saignent…

L’effet est magique : le tacot des petites gouapes décrit une embardée, escalade le talus et stoppe, les deux roues droites dans une terre labourée…, fin de la sirène… imperturbable nous doublons, l’air digne… tandis qu’une giclée d’insultes part de l’épave…, constatez que j’ai le sens de l’humour raffiné, celui du pittoresque et de la fantaisie…. et, pour fêter l’événement, à gestes dégagés je me sert un orange-vodka, plus exactement un vodka-orange.

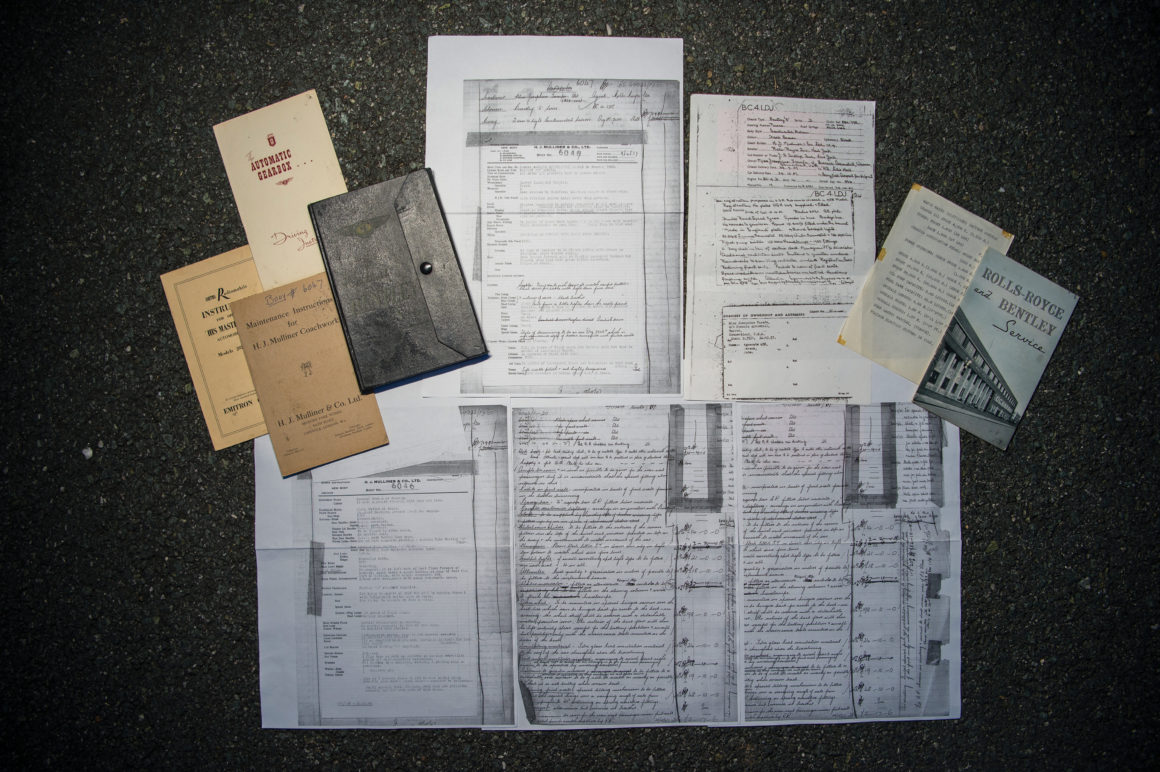

Cette 1958 Bentley S1 Continental Fastback châssis no. BC4LDJ, m’est très relaxante avec son intérieur en cuir beurré et ses finitions en noyer, elle est en superbe état, tant sur le plan esthétique que mécanique, et dispose toujours du manuel du propriétaire original, un ensemble de six pièces de valises ajustées, d’outils, d’un manuel de réparation et de nombreux documents fascinants qui racontent son histoire et valident sa provenance exceptionnelle.

Le manuel est particulièrement intéressant, car il s’agit de l’original numéroté pour cette voiture et comporte sept pages dactylographiées d’instructions spécifiques, fournies par l’usine…., c’est une grande classique à couper le souffle, l’une des 22 exemples de conduite à gauche produits pour ce modèle.

Josefina Tarafa, héritière du magnat du sucre cubain, Oscar B. Cintas, m’a plusieurs fois proposé quelques millions de dollars pour cette rareté initialement conçue avec un moteur à compression 8:1 haute performance à grosses soupapes et gros compresseur, ainsi que d’un système de freinage à double maître-cylindre… il s’agissait de la première S1 Continental Fastback à direction assistée.

De nombreux accessoires avaient été spécialement demandés, notamment des phares de conduite à grande vitesse, des klaxons à air comprimé, un porte roue de secours unique, des vitres avant pivotantes, des conduits de ventilation supplémentaires et des “lissières anti-pluie”, une horloge “huit jours”, un altimètre et une radio…., l’intérieur étant pratiquement une étude sur quatre roues, avec des mini armoires verrouillables, des cendriers pour les quatre passagers, des poches pour cartes et des rideaux de fenêtres… voilà la description est terminée, je reviens à la narration de mes souvenirs :

Je ne sais trop comment, mais le hasard de découvrir une “bonne table” et de jeunes et jolies femmes pleines de charmes, nous a fait stopper au restaurant : “Les sardines enchantées“… un endroit qui selon le guide gastronomique “Bien bouffer aux alentours”, n’avait rien de paradisiaque… ce lieu n’était qu’un lieu commun… qui, certes, se trouvait sur la Côte d’Azur… et qui, certes, revendiquait la présence de la mer à neuf cents mètres seulement…

Mais, il était situé en bordure de la Nationale, entre une décharge publique et un camping… et la ligne de chemin de fer Marseille/Fréjus le limitait sur son quatrième côté, tandis qu’une épaisse couche de poussière grise tentait d’unifier le gigantesque campement.

C’était semblable à un camp de réfugiés, plusieurs centaines de familles peu vêtues y végétaient dans un monstrueux tohu-bohu, chacune ayant dressé sa tente contre sa voiture, les plus huppées formant garage afin de protéger leur vénérée épave des ardeurs solaires… des haut-parleurs piqués au sommet de mâts colorés diffusaient une musique concassante, ferrailleuse, abrutissante… et des senteurs de mauvaise cuisine se mêlaient aux effluves de la décharge… tandis que des latrines proches, surchauffées, s’échappaient d’indéfinissables odeurs.

La musique n’était qu’un grondement identique à celui de la mer par sa permanence…, mais mille bruits divers se joignaient à elle pour cacophoner en sus des klaxons des campeurs sortants et des campeurs rentrants… des criaillements de la marmaille turbulente… et des imprécations diverses.

Franchir l’entrée de ce Treblinka de vacances, fut un choc… une esplanade circulaire comportant en son milieu une construction marquée “Office” (à l’américaine), s’offre à nos yeux hagards… alors qu’aussitôt, des indigènes radinent pour mater la Bentley.

— “Mince, une diligence !” s’écrie un gorille noir, plus poilu qu’un cœur d’artichaut.

— “C’est pas une auto, c’est juste un moyen de locomotion “! remarque un autre concentrationné…, “Vise le pingouin qu’est au poste de pilotage” !

Je descends dans cette cour des miracles du vingtième siècle… le bruit se fait plus intense, les odeurs plus impitoyables… mon odorat et mon ouïe sont trop sauvagement agressés : je titube, m’appuie au capot de la Bentley, sur la droite, il y a un point d’eau : quatre robinets de cuivre tout connards au sommet de leurs tuyaux nus, jaillis du sol comme des périscopes… et une centaine de personnes armées de seaux ou de bouteilles, d’arrosoirs ou de jerricans en plastique font la queue, ventre à fesses, en échangeant des propos aigres-doux sur la lenteur du débit de l’eau et les aises que prennent les puiseurs du moment.

Il y a la d’énormes poufiasses aux jambons indécents, des maigrichons à shorts trop courts coiffés d’un chapeau mou et chaussés de souliers de ville… il y a des petites gosses genre Cosette, résignées comme des orphelines… il y a des vieillards maugréateurs… il y a des jeunes filles joyeuses, des chiens qui pissent partout, à petites giclouilles préoccupées… et ça, c’est la corvée de flotte, où les caravaniers du désert s’agitent et louchent sur les campeuses… en attente d’une séance de ramonage le soir venu, dans leur bidonville côte d’azuréen… de l’extase à retardement… des évocations bien salaces.

J’entre à l’office : une vaste pièce circulaire qui pue la bière aigre et la laitue fanée… ça fait épicerie-comptoir-bureau de réception… on y vend du chocolat pré-fondu et des sardines tièdes et puantes, des pêches blettes et des nouilles en vrac, de l’huile d’olive et des petites poupées provençales.

Deux personnes vocifèrent à deux téléphones jumelés qu’aucune cloison ne sépare… la première, un grand, fort en cuissots, avec les cheveux en brosse et des poils partout, dit à une dame de Clermont-Ferrand qu’il l’emmerde… tandis qu’une demoiselle dont on mate les noix à travers le short trop étroit gazouille à un Riri insituable des niaiseries pour militaire au clair de lune… alors que deux marmots malmènent un billard électrique tout fulgurant d’éclairs jaunes et rouges dont les flippers battent éperdument de l’aile comme des papillons enlisés.

Je m’approche de la tenancière du camp de concentration… elle est plâtreuse, bouffie, mal peinte… une violette en guise de bouche… un regard souligné trois fois au crayon vert… une guiche à la Fréhel… des lustres de cristal en guise de boucles d’oreilles… et pendant ce temps le peuple s’est accru autour de la Bentley… le carrosse disparaît derrière cette grappe humaine, on ne peut plus désinvolte, qui n’a aucune pudeur et ne se fait pas faute d’échanger des aperçus impertinents sur les Bentley, les Rolls-Royce et leurs clients.

J’espérais un restaurant classe, des pins parasols, des lauriers roses, des palmiers dattiers, tout un style féerique… et Blacky, mon chauffeur, ma Bentley et moi, on se retrouve en un lieu où les conditions de vie en disent long sur la misère des hommes vautrés dans la merdasse de leur vie qu’ils sont en train d’expier… il y en a qui se bagarrent avec leurs réchauds récalcitrants, d’autres qui frappent leur progéniture pour se calmer les angoisses… il y a aussi des zombies qui sont de corvée de patates… et des tout cloqués qui se garnissent la tente de plaquettes Vapona à cause des moustiques…

Et…, bien rougeoyants, saignants même, il y a les stoïques qui lisent… et ceux qui profitent de leurs vacances pour trifouiller dans les intestins de leur Peugeot, lui vérifier les durites, lui dégorger les bougies, retendre sa courroie de ventilateur… tandis que leurs dames font des lessives secrètes en de menus récipients pleins de mousse… on en devine qui s’envoient en l’air à travers les rideaux mal fermés de leur gentilhommière, on les entend se comporter, profiter du vacarme environnant pour se donner libre cours… j’en avise qui me font pitié, accroupis comme des fakirs dans leur maison de toile…, d’autres, au contraire, qui y règnent en souverains !

J’enjambe des détritus, je contourne des marmots aux culs nus, j’évite des bassines, je fais du slalom entre des ustensiles ménagers… des garnements foncent à vélo entre les tentes, renversent des galtouzes, regardent ceux qui baisouillent à travers des échancrures… on voit des habitués qui voisinent, se réjouissent de ce qu’il ne pleuve pas comme l’an passé.

A force de me détroncher de droite à gauche, je finis par repérer une vieille chignole qui me fait penser au Hot-Rod Citroën Hi-Boy jaune qu’on m’a détourné il y a 35 ans… il n’en existe pas deux… mais concernant celle-ci, on ne peut pas croire qu’elle fonctionne avec ses emplâtres aux pneus, les cartons servant de pare-brise, les fils de fer aux portières afin de remplacer les poignées disparues, les ailes absentes, une caisse de bois servant de malle arrière, et ses phares pendants comme des yeux de lapin mort par énucléation.

A droite de ce qui fut mon Hot-Rod enfin retrouvé et qui demeure confusément un véhicule, une tente est dressée… des traînées sombres la souillent… des trous l’aèrent… de la fange, déjà, s’en échappe… et des plaintes aussi… une voix protestataire, déjà vaincue, presque soumise qui pousse toutefois à fond la combustion pour s’arracher à l’attraction terrestre pour une virée cosmique !

Une jambe nue jaillit à l’air libre, se replie sur une forme fantomatique… ça trémousse éperdument… ça halète… ça crève… ça pète !

— “Une heure que ça dure, leurs conneries”, pétouille un vieux chnock sans écarter sa bouffarde : “Je me doutais bien que ça allait se terminer comme ça. D’autant que le gros enflé de mari a monté sa tente comme un con. Elle aurait pas résisté au prochain zéphyr. Vous avez remarqué avec quoi il s’est arrimé aux pieux ? Des lacets, monsieur ! Et usés qui plus est ! Ce qui tuera le camping, ce sont les néophytes. Ils se prennent tous pour des scouts mais ils n’y connaissent rien. La plupart montent leur tente en lisant le prospectus. J’ai honte!”…

Le moment vient où une nana de cet acabit a besoin d’autre chose de plus consistant… on ne peut pas la nourrir que de barbe-à-papa… les filles d’aujourd’hui finissent pas saccager l’amour à force de trop de facilité… maintenant, on bavouille la femelle trop consentante, c’est la mort de l’extase… il n’y aura bientôt plus que les “périphéripatétitiennes” pour préserver un certain standing de l’amour… elles au moins, elles s’aspergent le trésor avant et après, elles se vendent à l’horizontale, sur un matelas, elle suivent un procésuce… tandis que les nanas d’à présent c’est du compostage pur et simple… courage fuyons… Blacky, mon chauffeur et moi courront jusqu’à la Bentley et filons à l’Anglaise vers le port de Saint-Tropez…

Rien ne ressemble autant à des émigrants que des yachtmen au mouillage… ils portent des hardes miséreuses et bouffent des choses inappétissantes à la poupe de leurs rafiots… on a envie de leur filer quelques piastres pour qu’ils aillent briffer du calorifique dans une gargote du port… du safrané… de l’oléagineux… du chaud !

Les plus misérables sont les Anglais, avec leurs vieux futals flottant à leurs cannes sèches comme des oripeaux d’épouvantail, leurs maillots délavés où les rayures à peine visibles ressemblent à leurs côtelettes qui le sont beaucoup plus… ils boivent du thé, tristement, en regardant bruiner la lance… car, ce matin, exceptionnellement, la Côte d’Azur a la grippe… il fait morose… des nuages lancebroquent par petites giclées prostatiques… les beaux barlus tangotent sur l’eau faiblarde du port…

Il y en a de fabuleux, en bois verni, avec de la voilure comme à une grande journée de blanc en janvier, et des cuivres fourbis jusqu’à l’usure… et puis des blancs, des bleus, des noirs… des à voiles et des à pétrole, des gros, des petits, des plats, des ventrus, des matés, des mâtinés, des à-pont-de-pêche et des à-plage-arrière.

Les pavillons claquent au vent mauvais de cette matinée cacateuse… dans la vie courante, ça ne représente pas l’essentiel de nos soucis à Blacky et moi, faut se chatouiller pour s’en rappeler l’existence… il suffît d’une poignée de nationalistes exacerbés, de nos jours, pour foutre bas le régime fiscal des entreprises les plus puissantes… les comptes en banque les plus dodus sont à la merci des Gilets Jaunes… pourtant, si vous vous donnez la peine de déambuler de bitte en bitte sur la jetée du port de St-Trop, vous n’en revenez pas qu’il n’y en a aucun….

Vous parlez d’une flotte, mes aïeux… on avance en traînant nos valises, tous… c’est-à-dire, dans l’ordre de queue leu leu… ça méduse de voir stagner des populations privilégiées… pourquoi qu’ils naviguent pas, ces glandus, puisqu’ils possèdent des bateaux aussi pimpants ?

Parce qu’en pleine mer personne n’a guère le loisir d’admirer leur bateau, la raison d’être de ce genre de barlu, c’est pas de flotter, mais de faire escale, on achète où on loue un Yacht juste pour pouvoir se faire bronzer la cellulite sur le pontage et bouffer des sardines à la face du monde sur la plage arrière… mais ils s’emmerdent et vieillissent à vue d’œil sur leur navire pareil à un bœuf à l’étable… où voulez-vous qu’ils aillent, sinon dans un autre port, retrouver les mêmes voisins flottants ?

Sur un des yachts, un vieillard-mateur s’agite de plus en plus de voir Blacky faire son pipi sur le ponton…, il en renverse sa tasse de café et trépigne, tend le poing… tandis que sa grognace pousse d’horribles clameurs, elle hèle leur mataf qui finit par se pointer, très embêté et demande que mon cabot aille pisser plus loin…

Je répond qu’on est Français, que le quai est à nous, qu’on paye nos impôts, qu’on a le droit de s’arrêter, de s’asseoir, de chanter… qu’on l’emmerde, lui, ses patrons, leur bateau et le drapeau qui pendouille à la poupe… je lui dit que la France, c’est une terre de liberté… et qu’étant Tropézien j’enquiquine les touristes-en-Yachts qui n’ont qu’à rester chez eux… que leurs eaux usées polluent le port… et que les poissons pourtant bien frétillants de naissance tournent de l’œil en apercevant la quille de leur lessiveuse.

Le marin traduit aux deux débris qui s’en écorchent la gorge, s’en font saigner les cordes vocales ; qu’en postillonnent des reliquats d’amygdales… ils ordonnent la charge à leur troupe… pas de quartier… à l’abordage… c’est l’incident diplomatique… depuis les autres bords, on les soutient ferme de la voix et du geste, des millionnaires, tous dopés, je laisse le matelot mettre pied à terre, biscotte l’échelle de coupée, c’est déjà un territoire étranger…

Elle est couverte par l’immunité diplomatique, m’assure-t-il… puis, boule première, il fonce, après s’être prémédité trois mètres d’élan et se prend le pied, culbute et plonge dans l’eau mazouteuse, entre des chaînes et des hélices, entre des filins et des pierres moussues… en plein cloaque Tropézien.

Il gargouille, se débat… on le remonte vaseux, limoneux, gluant, plein d’algues fétides… il a des préservatifs usagés dans les cheveux, des peaux de saucisson également… ainsi que collé dans ses cheveux, un vieux prospectus électoral ou on distingue la tronche de l’ex- maire Tuvéri sous le caca ramassé d’un chien… il explique que c’était pour rire tout ça, que si on ne déconnait pas un peu quand on est en vacances, celles-ci seraient plus tristes qu’un conseil des sinistres.

Il est touché qu’on l’a sorti de la merde méditerranée… quoiqu’il a toujours la merde du prospectus de l’ex-maire Tuvéri sur le crâne… et il est tellement touché fort qu’il en raisine du tarin et me donne l’accolade et demande le nom du sauveur.

On se quitte bons amis, en fin de compte… et les plaisanciers millionnaires applaudissent sur notre passage… les distractions sont si rarissimes dans le port de Saint-Tropez… à part se saouler en pleurant que tout se déglingue, que peut-on y faire d’autre si ce n’est dans mon cas, en écrire des chroniques ?

Courtesy by SOTHEBY’s