Al Pacino…

Si jamais il y eut un homme animé par le feu sacré, ressentant le besoin de jouer la comédie, d’y consacrer toute son énergie, c’est bien Al Pacino.

C’est d’ailleurs ce qui ressort de toute sa carrière, l’énergie incandescente qui anime chacun de ses personnages.

Ce n’est pas un acteur ordinaire, il fait partie de ce club très fermé dont on guette chaque apparition, quelle que soit la qualité du film, parce qu’il a en lui cette inspiration qui lui a fait créer des personnages légendaires, quelqu’un dont le nom convoque immédiatement des images et des grandes émotions cinéphiles.

A l’heure où il joue dans 88 minutes et dans Ocean’s 13, on ira le voir, juste parce que c’est lui et que l’on ne pourra bouder son plaisir et retenir un sourire en le voyant apparaître sur l’écran.

Comme une reconnaissance pour tout ce qu’il nous a fait ressentir dont seuls les très grands acteurs peuvent se targuer, une aura de légende et de maîtrise qui transcende ces films.

Enfant, il vécut donc avec sa mère chez ses grands parents (son grand-père, signe du destin, était originaire de Corleone en Sicile) dans le Bronx.

Le jeune Alfredo se réfugiait régulièrement dans son imaginaire et jouait des scènes et créait des personnages pour tous ceux qui voulaient bien l’écouter.

Encouragé dans cette voie par sa mère, il alla réaliser sa vocation.

Les acteurs sont à ce titre de véritables héros.

On sait que la route est longue, semée d’embûches, il faut être fou pour s’y aventurer avec comme seul bagage sa passion absolue.

On risque la pauvreté et la précarité, ce que le jeune Al connut.

Il parvenait à jouer dans des pièces de théâtre, à y obtenir des rôles et à s’émerveiller de pouvoir y tenir sa place.

Seulement il n’avait pas d’endroit où passer la nuit et dormait le soir sur la scène où il avait joué.

Il a beaucoup galéré, beaucoup joué, s’imprégnant avec la voracité qui le caractérisera tout au long de sa carrière de chacun des rôles qu’il parvenait à décrocher.

Enchaînant les petits boulots et bouffant de la vache enragée, il finira par suivre des cours de comédie (à seize ans) et aura pour professeur celui qui restera son grand ami et son premier mentor, Charles Laughton.

Sa carrière débuta donc au théâtre, la passion de sa vie à laquelle il revient régulièrement pour des projets plus personnels (Looking for Richard, the Local Stigmatic ou Chinese coffee).

Il apparait dans des pièces variées qui vont assez vite le faire remarquer.

Il intègre enfin l’école des acteurs légendaires de l’époque, l’Actor’s Studio, où il rencontre son second père spirituel, Lee Strasberg, grand formateur d’acteur et grande référence pour les comédiens.

On y apprenait la « Méthode » de jeu révolutionnaire basée sur la psychanalyse et l’introspection prônée par Stanislavsky.

Il conseillait aux acteurs de créer leurs personnages à partir de leur vécu et de leur ressenti à eux, de s’immerger dans leur personnage en utilisant leur propre mémoire sensorielle.

Le rôle devient alors comme un aspect d’eux-mêmes, cela a souvent donné des acteurs intenses.

Pacino est assurément emblématique de cet engagement et cette immersion totale, il est l’un des symboles majeurs de cette école qui forma les plus grands acteurs américains de notre temps (Harvey Keitel, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Paul Newman, Robert de Niro et Marlon Brando entre autres).

Le jeune Pacino ayant fait ses preuves au théâtre, ses gammes au studio légendaire, apparut au cinéma comme la figure d’un jeune homme New Yorkais débordant de vitalité et d’énergie.

Le film le plus emblématique de cette toute première période et celui qui le fit remarquer s’intitule Panique à Needle Park de Jerry Shatzberg.

Ce film est étonnant et il est important car il porte quelque chose d’un cinéma vérité, d’une sorte de Nouvelle vague à l’américaine qui capturerait ses personnages au plus proche de la réalité, à l’arrache, dans la rue, caméra à l’épaule.

On y découvre aussi une histoire de romance et d’errance junky cruelle et réaliste qui n’est pas sans rappeler Requiem for a dream.

Il est un film précurseur naturaliste et énergique, il y incarne une magnifique petite frappe qui se rêve caïd et qui est accro à l’héroïne et entraine sa petite amie (la bluffante et oubliée Kitty Winn) dans son enfer.

Ici, pas d’effets psychédéliques, pas d’autodestruction pseudo-romantique, juste une caméra brute qui filme la fuite de deux paumés et la panique qu’engendre une pénurie de drogue.

Le jeu des acteurs est intense et brut.

Pacino est hâbleur, baratineur, charmant, canaille, énergique en même temps qu’il est la parfaite épave et le parfait loser.

Entre l’énergie crâneuse et survoltée de la rue et le total abrutissement de l’héroïne, il compose un personnage criant de complexité, prouvant déjà si jeune, en 1969 (il n’a que vingt ans), la grande finesse et la grande richesse de son jeu.

Une véritable révélation.

Il est aussi le symbole de cette nouvelle vague d’acteurs, encrée dans les galères et la réalité de la rue dans ce qu’elle peut avoir de plus violent que l’on retrouvera dans Taxi Driver.

On le retrouvera avec le même genre d’énergie dans Serpico et Un après-midi de chien qui l’imposeront définitivement comme l’une des icônes de cette grande génération d’acteurs, dans son jeu à la fois allègre et profond, nerveux et grave.

Il jouera toujours sur ces deux tableaux de sensibilité.

Ses personnages sont comme des bombes à retardement, capables d’exploser à n’importe quel moment. Al Pacino les rend imprévisibles et violents comme des volcans.

L’humanité des « bad guys »

Francis Ford Coppola, jeune cinéaste ambitieux et prometteur, propose alors au jeune acteur un rôle qui va changer leur vie à tous les deux.

Avec le flair proverbial des grands studios, ils faillirent pourtant tous deux se faire éjecter du projet, adapté du best seller de Mario Puzo, Le Parrain.

Les pontes ne voulaient pas entendre parler de Brando (acteur ingérable à qui ils imposèrent des conditions drastiques et assez scandaleuses), ils voulaient se débarrasser de ce jeune réalisateur impudent qui n’en finissait pas de les contrarier.

Il avait déjà simulé une crise cardiaque pour imposer Brando et voulait à présent ce jeune inconnu pour le rôle de Michael Corleone.

Il leur aurait fallu un acteur au grand nom pour rendre ce projet sexy (Robert Redford ou Ryan O’Neal, pas cet acteur trop brun et trop petit).

Pendant les premières semaines de tournages, les deux hommes furent donc sur des charbons ardents avec la certitude de se faire virer d’un moment à l’autre.

Grâce à l’astuce et la ruse de Coppola, ils parvinrent à se maintenir.

Selon Pacino, il put conserver le rôle grâce à son réalisateur qui avança sur le planning le tournage de la fameuse scène du restaurant où Michael venge son père.

Les producteurs avaient vu également un extrait de Panique à Needle Park, ce qui les rassura sur la faculté de ce jeune homme qu’ils jugeaient trop fade et commun, à exprimer violence et intensité.

Ainsi commença dans la tourmente, une saga qui allait marquer l’histoire du cinéma, et propulser Pacino au rang de star incontournable.

La technique d’acteur de Pacino passe par l’imprégnation.

Il s’immerge dans l’univers de son personnage, l’impression qu’il en a, lit tout ce qu’il peut trouver à ce propos, se fond dans son milieu.

Il est aussi crédible dans l’univers de la rue de Panique à Needle Park que dans l’univers du Parrain qui est un film d’époque.

Et ce n’était pas si évident que cela, car on aurait pu croire que dans son premier film, il s’inspirait de sa première période de galère, lorsqu’il vagabondait de rôles en rôles et de petits boulots en petit boulots, ainsi que de gens qu’il avait pu croiser.

Ici, le doute n’est plus possible, il est véritablement habité par son personnage, tout en retenue et en réserve, ce qui n’a rien au début de spectaculaire ou de pittoresque mais qui le fait véritablement exister.

Car au début de l’histoire, de la tragédie, le personnage de Michael est volontairement effacé, se tient à l’écart des affaires de la famille.

Le héros de la première partie du film, de son prologue pourrait-on dire tant il ressemble à un opéra, c’est véritablement Marlon Brando dans son interprétation époustouflante de Don Corleone.

Dans les volets suivants et au dernier acte du premier film, Michael Corleone le remplace a la tête de la famille et devient cet homme glaçant, insensible, impitoyable, froid et rusé.

Le premier film marque la fin de son innocence, le second scelle sa damnation (au sens le plus littéral du terme puisqu’il fait tuer son frère et le dernier plan du film le montre immobile, impassible et le regard sans âme), le troisième, quoique dicté par une nécessité économique (Coppola était ruiné), s’inscrit parfaitement dans l’évolution de personnage alors rongé par le diabète et qui cherche le salut pour le bonheur de ses enfants.

Il nourrit la même ambition pour ses héritiers que son père protecteur dans le premier volet.

La bouclé était bouclée et le personnage complet.

La progression du personnage de Michael suit celle du comédien : il est celui qui monte en puissance, celui que l’on attendait pas et qui peu à peu s’impose.

Et Michael Corleone existe.

On ne pense pas une seul seconde à celui qui l’interprète, ça s’est fait comme ça à notre insu.

Pacino se prépare en amont, mais aime à ce que cette préparation, ces recherches deviennent inconscientes pour laisser une place à l’inspiration, pour que son personnage puisse enfin advenir et réellement respirer.

Il n’est pas un malade du détail, il s’en tient au texte, improvise au besoin, mais en acteur de théâtre s’en tient aux indications que le matériau lui donne pour se permettre de jouer en fonction de cela.

Il est d’une rare sobriété.

Sa gestuelle devient celle du personnage et on serait bien en peine de trouver un point commun entre Michael Corleone et Tony Montana.

Ce sont des compositions radicalement différentes.

Pacino, par son humilité livre une émotion intense.

Les scènes entre père et fils sont souvent émouvantes, mais dans le Parrain, elles sont exceptionnelles.

Michael est après tout celui qui accepte de renoncer à sa morale par amour pour son père, alors que ce dernier voulait lui éviter de s’aventurer dans cette voie car il avait reconnu sa valeur.

Cette estime mutuelle passe dans des scènes simples et bouleversantes entre Brando et Pacino.

On dit souvent qu’un grand film se fait souvent au moment du casting.

Dans ce cas précis, rien n’est plus vrai, car la filiation entre les deux acteurs est évidente.

Il y a d’ailleurs passage de flambeau dans ce film.

Ce duo est l’âme du premier film et demeure un grand moment dans le coeur de tout cinéphile.

Deux acteurs mythiques se font face dans des scènes à leur taille, ce n’est pas si courant.

Pacino retrouvera cette sorte de grâce avec Heat de Michael Mann, face à Robert de Niro.

Au regard des premiers rôles de Pacino, on peut considérer Michael Corleone comme un contre-emploi, avec sa froideur ténébreuse traversée par des accès de fureurs soudains et inattendus (explosions qui sont la marque de l’acteur, maître de la rupture de ton).

Il composait à cette époque des personnages jeunes, branchés et énergiques qui venaient de la rue et la connaissaient.

C’est pourquoi on peut comprendre les réserves et la perplexité des producteurs sur le choix de Coppola, le personnage ayant une portée plus élitiste, voire aristocratique.

Le comédien allait retrouver ce type de jeune héros (ou anti-héros) anticonformiste dans les deux films qu’il allait tourner par la suite avec le grand Sydney Lumet, dans deux films coup de poings et assez proches dans l’esprit de Panique à Needle Park qui avait révélé l’acteur : Serpico et Un après midi de chien.

Histoires contemporaines et inspirées de faits et de personnages réels qui avaient marqués l’actualité et les esprits à cette époque.

On connait Lumet et son goût pour les grands sujets de société (il est celui qui réalisa Douze hommes en colère) ainsi que son engagement profond.

En Pacino, il trouva l’interprète idéal qui marqua ses deux rôles très différents de sa vitalité et de sa sensibilité.

Dans Serpico, il incarne un jeune flic idéaliste et peu orthodoxe (fringué comme un hippie et très décontracté).

Il débute dans la police et en apprend peu à peu les usages.

Il découvre également la corruption qui y règne, les policiers se faisant régulièrement arroser par les criminels pour qu’ils ferment les yeux sur leurs méfaits.

Refusant de se soumettre à pareil racket, Serpico devient bientôt la bête noire de tous ses collègues.

Il cherche des alliés pour dénoncer l’immoralité profonde que beaucoup de ses semblables considèrent comme normale.

Mais il est lâché et persécuté de toutes part, sa volonté de justice tourne au cauchemar et à l’obsession, menace de l’anéantir.

La trouvaille du film, c’est la dégaine de Serpico qui a tout du marginal un peu bohème (genre intermittent du spectacle ou artiste fauché) et sa droiture profonde.

Même s’il est relâché dans son look et dans son attitude, il est homme de haute moralité, quelqu’un de bien et d’intègre.

Et ceux qui ont toutes les apparences de la respectabilité (la barbe rasée, le cheveu court, l’oeil vif et l’uniforme réglementaire) sont pourris jusqu’à l’os.

Cet homme qu’ils toisent comme un agitateur, un marginal, une racaille, ils finissent par le haïr au delà de son apparence puisqu’il est tout ce qu’ils ne sont pas, il les renvoie à leurs manquements.

Ce contraste, Pacino en joue brillamment.

Il dégage une légèreté au début du film, une allégresse et une dérision constante qui le rendent éminemment sympathique et hautement indésirable dans son milieu professionnel, une sorte d’anarchiste sympa qui ne suit aucune règle dans un univers qui est saturés de lois et d’ordres.

C’est un électron libre.

Et c’est précisément parce qu’il ne se plie pas à tout ce qui est coutumier qu’il refusera les pots de vins et les divers avantages dont les ripoux ne se privent pas.

L.A confidential reprenait un peu ce canevas.

Seulement Exley dans ce film était profondément rigoriste, ce que Frank Serpico n’est pas.

Il a le dynamisme et l’allégresse de Pacino, cette énergie qui imprègne littéralement ses premiers films (sauf le Parrain où il fait exactement le contraire jusqu’à en devenir effrayant dans le deuxième volet). Serpico finit rongé par ce besoin d’honnêteté, traqué et obsédé par un milieu qui le persécute.

A la fin du film, il est un homme qui vit dans la terreur, sous pression permanente et qui ne voit pas comment s’en sortir.

L’allégresse et l’aisance qui le caractérisaient au début ont disparu, il a perdu son innocence.

Son intégrité le mine.

Pacino opère ce changement avec raffinement, on voit les nerfs de son personnage se tendre, on sent petit à petit, tout ce qui pèse sur lui.

En 1973, il fait déjà la démonstration de cette manière instinctive qui vient des tripes, de l’émotion qui domine un personnage.

Il incarne son rôle avec une acuité, un sens de la nuance et de la complexité uniques.

Il est déjà immense.

Deux ans plus tard, il tient un rôle extraordinaire sous la houlette du même réalisateur, peut-être l’un de ceux qui lui ont le mieux permis d’exploiter son grand sens de l’équilibre entre la légèreté et la gravité.

Le personnage aurait facilement pu être grotesque, Pacino le rend touchant et juste.

Il s’agit de Sonny dans Un après midi de chien.

Il est un jeune braqueur qui décide d’attaquer une banque avec deux compères, l’un des deux se défile au début du film.

Ne reste qu’un complice, incarné par l’excellent John Cazale (qui joua des rôles ingrâts de losers absolus à la perfection dans des classiques comme le Parrain, ce film et Voyage au bout de l’enfer).

Ils sont tous deux totalement dépassés par l’évènement, paniqués et désorganisés, si bien qu’on les prend en tendresse, un peu à l’image de leurs otages qui finissent par les conseiller.

Sonny, le meneur, et pourtant marié et père, le fait par amour, pour payer l’opération de son amant, afin qu’il puisse changer de sexe.

Cette raison pourrait paraître absurde, mais Pacino, décomposé, fébrile et en sueur, la rend émouvante.

Il est profondément vulnérable et attendrissant alors qu’il est l’agresseur.

Au dehors, la négociation s’organise avec la police et les médias avides de sensations et de détresse humaine s’emparent de Sonny.

Il devient le héros du jour, suffisamment pittoresque pour alimenter la vacuité cathodique.

Le film devient alors un constat désabusé sur notre société de spectacle et de médias de masse.

Lumet poussera plus loin cette réflexion avec Network, satire fine et intelligente du monde de la télévision.

Pacino est de tous les plans, imposant son rythme survolté, se déchaînant, se jetant de toute son intensité dans les scènes.

Il est électrique, magnétique, fascinant, entre détresse et surexcitation, sur la corde raide.

On se souvient de la scène où il dicte, épuisé, blafard et au bout du rouleau son testament au téléphone.

Il y a aussi sa sortie hystérique de la banque où il va haranguer la foule amassée là pour profiter de l’évènement et ce hurlement à la fois provocateur et désespéré, « Attica, Attica! », en référence à la grande insurrection menée par les Black Panthers dans une prison violemment réprimée dans le sang par les forces de l’ordre (un véritable massacre), ce qui avait bouleversé l’opinion publique en 1971.

Pacino impose Sonny l’anti-héros comme une véritable icône de cette période contestataire qui ruait dans les brancards de l’ordre établi (pas très loin de Serpico).

Le braquage prend alors une tonalité plus grave et son personnage devient une figure tragique, absurde et touchante.

C’est une véritable leçon d’interprétation, un personnage intense qui transcende une situation.

Et un acteur à la générosité absolue, qui joue de toutes ses forces, sans se ménager.

Une prestation absolument parfaite, totalement investie, inspirée, engagée et bouleversante.

On voit Pacino dans ce qu’il a de plus grand.

Par la suite, sa carrière prend un tour plus chaotique, refusant des films majeurs comme les Moissons du ciel ou Apocalypse Now et en privilégiant par exemple le Bobby Deerfield de Sidney Pollack (romance mélo d’un pilote de course déprimé, le personnage est beau mais le film loin d’être exceptionnel).

Le Justice pour tous de Norman Jewison ne mérite pas d’être méprisé car la prestation de Pacino y est exceptionnelle de finesse et de nuance, c’est également la seconde fois qu’on le voit aux côtés de Lee Strasberg (après le Parrain 2), qui joue son père.

L’histoire est sombre et torturée, rude.

Il y incarne un jeune avocat chargé de défendre un vieux juge (une véritable pourriture) accusé de viol.

Or ce dernier est coupable et représente tout ce que le jeune homme déteste.

Le film a certes vieilli mais son casting de qualité et son regard critique sur le système judiciaire lui gardent un intérêt certain.

C’est en 1983 que Pacino retrouve un rôle à sa mesure et marque de nouveau l’histoire du cinéma avec le « remake » de Scarface, avec Oliver Stone au scénario et Brian de Palma à la mise en scène.

Une constante de l’art de Pacino est de rendre à des personnages potentiellement irrécupérables, une part d’humanité touchante, de leur insuffler une vitalité et une justification qu’un autre acteur n’aurait pas forcément décelé ou mise en évidence.

Le rôle de Bad guy ultime est celui de Tony Montana.

Mais s’il a marqué les esprits, c’est grâce à cette faculté là, qui fait de Pacino un comédien à la sensibilité unique.

Il ne diabolise ni ne condamne jamais son personnage, décèle sa motivation et base son interprétation dessus.

La « reprise » d’un tel rôle, rendu emblématique et légendaire par Paul Muni dans le Scarface de Howard Hawks, était un pari risqué.

Muni avait insufflé à son personnage une part de ruse et de roublardise déjà assez ironique et qui faisait de son héros une référence.

Mais le ton du film était à charge, jouant le double jeu habituel des films de truands.

Oliver Stone a ancré son script dans une réalité beaucoup plus actuelle, prosaïque et moins diabolique, donnant au héros des origines cubaines et le faisant fuir Cuba en même temps que tous ceux dont Castro ne voulait pas (dont beaucoup de criminels) qui trouvèrent refuge en Floride dans les années 80.

Tony Montana est une sombre illustration du rêve américain.

Il commence par faire la plonge.

Puis il devient self-made man, à la faveur du trafic de drogue.

Il gravit les échelons grâce à sa ruse, sa gouaille, sa vivacité d’esprit, son instinct de survie.

Pour la première fois, le monde du crime est présenté sans concession, dans toute sa violence, mais aussi avec tous les avantages qui lui sont liés.

Tony se trouve à la tête d’un empire.

Mais dans l’intervalle, il a perdu sa volonté dévorante d’avoir « le monde et tout ce qu’il y a dedans ».

Au sommet, il perd sa rage de vaincre, sa faim.

Et il chute, de très haut, sombre dans la coke.

Il est déchu aussi rapidement qu’il s’est hissé, aussi subitement.

Tony Montana est un être abject, qui ne connaît que les usages du crime.

Le méchant ultime et irrécupérable, indifférent aux meurtres et autres forfaits, n’ayant que son profit en tête, un capitaliste décomplexé en somme.

Pacino l’incarne comme un homme d’instinct, habile et sachant repérer la faiblesse, se placer avec les gens qu’il faut pour atteindre son but et conquérir la place qui lui revient de droit, forcément illégale, puisque la voie droite est pour lui celle de boulots infâmants.

Alors il va tout faire pour y arriver.

Il aura la femme de ses rêves, Elvira (Michelle Pfeiffer), comme trophée de sa réussite.

Il donnera à sa soeur la vie qu’il veut pour elle.

Il aura la maison à la mesure de son ambition.

Dans la rage de reconnaissance, l’ingéniosité sauvage et la détermination de Tony, on s’attache à lui, on admire son sens de la survie, sa naïveté également, sa mégalomanie et son mauvais goût (la cadillac avec housse en imitation peau de tigre), bref le bougre est diablement rusé.

Pacino en fait un personnage extraverti et audacieux, adoptant une gestuelle et une voix indissociablement liées à son personnage au langage fleuri (l’accent cubain, le débit de mitraillette, les « fuck » dans chaque phrase).

Montana aurait pu être une caricature.

Pacino en fait un fauve, incontrôlable, imprévisible, avide de la reconnaissance que quémandent tous les parvenus.

Au lieu de le stigmatiser comme c’était le cas dans le Scarface original, il en fait l’incarnation de l’ambition poussée à bout, débarrassée de tout scrupule et de toute morale.

Au fond, cette appétit de puissance est l’attribut fondateur, sauvage et barbare de chaque être humain.

C’est cette pulsion reptilienne que nous cachons tous sous notre apparence civilisée et raffinée que Pacino souligne dans la peau de ce personnage abject et fascinant.

Il est celui qui ne se cache pas, qui ne ment pas, qui ne fonctionne que par instinct, par impulsion.

Ce qui était sa force finira par causer sa perte.

Il finira par tuer son meilleur ami et sa soeur, les deux seuls êtres qu’il aimait.

Il refusera de tuer un homme qui allait divulguer les secrets de son réseau pour ne pas tuer sa femme et ses enfants avec lui.

C’est cette humanité d’être qui ressent, qui fait de Tony Montana l’un des plus beaux « méchants » de l’histoire du cinéma.

Car il trouve son châtiment comme de juste, mais dans l’intervalle, il a conquis son existence, comme personnage à part entière et pas comme « type ».

C’est le grand don d’Al Pacino.

Il peut incarner des personnages totalement excessifs, dans l’outrance, et leur apporter sa chaleur, son sens de la justesse, ce qui fait qu’à la fin, on les comprend parfaitement, on s’émeut de leur sort.

A la suite de Scarface, Pacino fera un choix assez catastrophique en tournant dans le calamiteux

Revolution, grand film en costume qui accumula les retards, les dépassements de budget, les avaries de toutes sortes (dont la pneumonie de l’acteur principal).

Il fit un four à la fois critique et public et plongea dans le creux de la vague.

L’acteur ne revint que quatre ans plus tard avec Mélodie pour un meurtre où il incarnait un flic usé et alcoolique, avec cette voix cassée, ce regard marqué et triste qui a vécu, comme un nouvel aspect de l’acteur et qui marqua son retour en grâce des années 90 jusqu’à nos jours.

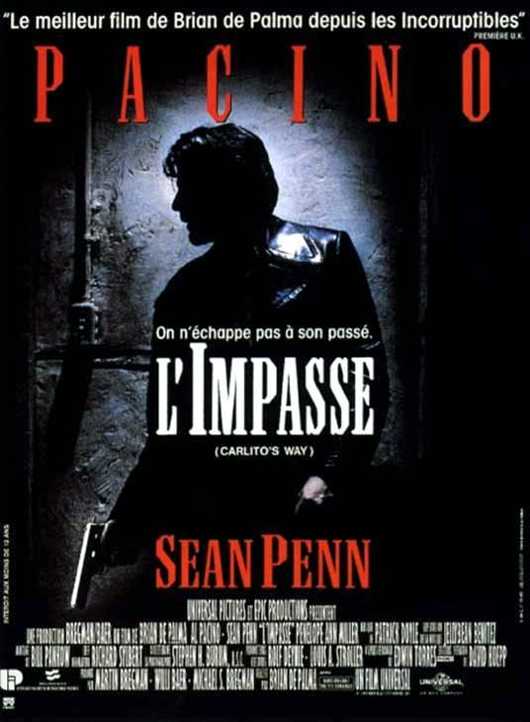

L’Impasse, seconde collaboration avec Brian de Palma, est véritablement un chef d’œuvre shakespearien (donc très proche de l’inspiration et des références de l’acteur).

On y retrouve l’outrance de Scarface mais le héros est bel et bien différent.

Carlito Brigante cherche avant tout la rédemption et celle-ci lui est inaccessible.

Carlito est blessé par balle, à la dernière étape de son évasion.

Car il s’agit bien d’un homme qui veut s’évader, de son passé, de ses amis, de lui-même.

Il est sur une civière, mourant peut-être (le doute est entretenu pendant tout le film), bloqué aux seuil même de la vie qu’il voulait conquérir, la touchant presque du doigt.

Mais les portes du salut lui sont fermées malgré tous ses efforts, et c’est dans ce flash back désespéré de cette tentative d’émancipation, dans sa voix off désincarnée et désabusée que son histoire est bouleversante.

En partant de cette première idée assez classique, de Palma produit une œuvre majeure du cinéma des années 90, la synthèse de la figure de truand dans toute sa complexité, son passé d’immoralité et de violence crue (suggérées très clairement) et sa volonté de salut (dans le vœu dérisoire et incongru d’ouvrir une agence de voitures de location aux bahamas et d’y fuir avec sa petite amie pour commencer une nouvelle vie).

Sa détermination à ne plus commettre le mal scellera sa perte (le rapprochant en cela de Michael Corleone).

Al Pacino est magnifique dans ce rôle qui exploite la richesse de son jeu contrasté (sorte de synthèse entre le gangster décomplexé Tony Montana, et l’homme de bien qui commet le mal malgré lui, Michael Corleone).

Il donne vie à un très beau personnage lié à la mafia et au « côté obscur » bien sûr, mais il exprime avant tout une humanité saisie dans ses contradictions avec un raffinement rare.

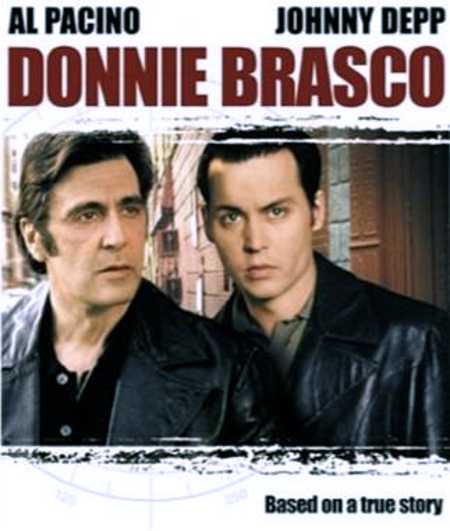

Dans la peau du Lefty de Donnie Brasco, autre grande figure de truand dans la carrière de Pacino, il est celui qui initie le flic infiltré aux usages de la mafia.

Il est un truand de troisième zone, pathétique, un loser qui voudrait jouer au grand seigneur et fréquenter les grands de son monde, quémander un de leurs regards, comme ces fans parqués derrière des barrières en quête d’un signe de leur idole.

Il voudrait un bar à lui, ne plus être ce gangster sans envergure.

Mais, il n’a pas la carrure romantique de Michael Corleone, ni la malice de Tony Montana, il restera l’un de ces soldats qui font la basse besogne des parrains.

Pacino est grandiose dans la peau de cet homme qui passe son temps à donner le change, à essayer de ne pas être le loser qu’il est.

Il faut voir l’acteur, tout de même le symbole absolu des grands truands de cinéma, avachi sur un vieux fauteuil en survêtement, captivé par un documentaire animalier sur les lions.

Il a saisi ce trait de caractère commun à tous les ratés, il discoure à longueur de temps pour se faire plus grand qu’il n’est.

Dans ses moments de lucidité, lorsqu’il quitte son rôle de mentor et d’affranchi professionnel, il devient touchant de vulnérabilité (lorsque son fils fait une overdose).

Il y a aussi la confiance aveugle qu’il a en Donnie qui forcément va le trahir.

Il est l’un de ces personnages tellement losers que l’on pourrait se moquer d’eux, les mépriser, attendre leur scène avec un petit sourire amusé, un tantinet méprisant.

Mais Pacino incarne ce pauvre type avec tellement d’honnêteté, hors de toute caricature, qu’il nous émeut et nous attendrit.

Il a cette chaleur et cette sympathie qui dépasse tous les clichés, toutes les étiquettes et qui donne de la profondeur et de l’âme à tous ceux qu’il compose.

L’une de ses apparitions majeures se retrouve dans la mini-série Angels in America de Mike Nichols, véritable chef d’oeuvre sur la montée du sida dans les années 80, dans une histoire qui ose mélanger le réalisme intense et grave que suggère son sujet et des séquences oniriques à la Cocteau.

Des personnages se croisent, tous concernés de près ou de loin par le virus, du malade illuminé au golden boy torturé.

Au sein d’un casting magistral, Pacino incarne Roy Cohn, bras droit impitoyable du sénateur Mac Carthy, corrompu jusqu’à l’os et atteint par le sida.

Il est homosexuel et a passé sa vie à les poursuivre et les persécuter.

Il était coutumier de l’abus de pouvoir et dans la lignée d’hommes puissants et troubles comme J.Edgar Hoover, il usait de son talent d’avocat uniquement dans le sens de ses convictions malsaines et rétrogrades.

Pour résumer: l’un des plus grands pourris de l’histoire récente des Etats Unis.

Il fut le principal instigateur de la condamnation à mort des époux Rosenberg.

Dans le film, à son agonie, le fantôme d’Ethel Rosenberg, sous les traits de Meryl Streep, lui apparaît pour assister à sa déchéance finale.

Pacino joue de toute son ambiguité pour incarner l’abject.

Il est tellement répugnant, manipulateur, roublard et corrompu qu’il en devient pittoresque.

Il met de la dérision et de la nonchalance à incarner un mal conscient de lui-même.

A plusieurs reprises il nous manipule de toute sa mauvaise foi.

Il parvient à nous émouvoir pour nous faire réaliser ensuite qu’il s’agit là d’une imposture de plus, une dérobade face à la mort.

Al Pacino s’amuse manifestement dans la peau de cet homme acharné, qui s’accroche à la vie par tous les moyens dont il dispose, prêt à toutes les ruses, toutes les magouilles pour retarder l’inévitable.

Et il meurt comme il a vécu, sans rédemption aucune, sans même daigner la réclamer (hormis dans une pirouette finale).

Il y a du panache mêle de pathétique dans ce personnage.

Même lorsqu’il s’agit d’incarner Richard III, dont on peut dire qu’il est la figure classique du méchant absolu, la référence, l’affreux ultime, Pacino lui apporte sa finesse et son sens de la nuance en réalisant l’un des plus beau films consacrés à l’oeuvre de Shakespeare, Looking for Richard.

Pacino y mélange le documentaire pur (dans son enquête pour savoir ce qui reste de Shakespeare aujourd’hui et comment le faire comprendre, comment préparer la pièce) et la fiction (la pièce en elle-même), effectuant d’audacieux aller et retour entre lui, l’acteur qui se réapproprie le matériau et le personnage, et l’oeuvre elle-même.

Un grand film sur la création et le travail des acteurs (car Shakespeare appartient d’abord et avant tout aux acteurs).

Il nous rend sensibles à l’infirmité de Richard, sa difformité, le rendant peu apte à l’amour courtois qui règne à la cour en temps de paix (ce qui est exposé dans le texte, dans le premier monologue de Richard, mais rarement avec autant de sensibilité), il complote d’abord pour gagner sa place par la ruse.

Tony Montana en est d’ailleurs un descendant lointain.

Comme aucune place ne lui est faite, il va la prendre sans scrupules et par les moyens les moins recommandables.

Pacino s’attarde dans la construction de son personnage non aux moyens et aux ruses qu’il va mettre en oeuvre, mais à ses liens familiaux et ses rapports complexes avec les autres personnages, les sentiments qu’il éprouve et son isolement profond.

Richard calcule tout et se refuse tout sentiment qui le rendrait vulnérable, tout est bon pour arriver à sa fin, conquérir la couronne.

Mais ayant atteint son but en tuant et trahissant tous ceux qui se mettaient en travers de sa route, il se retrouve seul avec ses démons, comme le héros de Scarface.

Le royaume qu’il a conquis, il est prêt à le céder pour un cheval qui lui sauverait la mise.

Richard III comme Tony Montana sont grands dans la conquête, dans ce sens de la survie imparable qui les fait atteindre leur but, mais une fois qu’ils ont perdu cette motivation qui est l’obsession de leur vie, ils sont confrontés de nouveau à leur vide, la solitude totale dans laquelle ils sont plongés.

Ils redeviennent des parias.

Pacino fait ressentir cette malédiction avec une intensité incroyable.

Ils ont enfreint tant de règles avec allégresse pour aboutir à ce vide inattendu que l’on a mal pour eux, il parvient à nous apitoyer sur le sort de ces monstres.

Il souligne comme personne leur inaptitude à se faire aimer, leur besoin furieux et maladif de titres, de gloire et de reconnaissance pour pallier à une frustration sans bornes.

Il suggère leurs traumatismes et leurs névroses, même quand on ne l’attend pas de lui.

Il joue plus que ce qui est écrit.

Il nourrit le rôle de son inspiration, le justifie par des douleurs qui ne sont pas montrées, parfois à peine suggérée.

Ainsi, ces personnages sulfureux trouvent leur humanité déviante, qui, si elle est abjecte, ne leur est pas déniée.

Pacino ne simplifie rien.

Même lorsqu’il s’agit d’incarner l’impitoyable Shylock, assoiffé de vengeance, dans le Marchand de Venise.

Il devient sous les traits du comédien un homme brisé dont la rancune est la seule chose qui justifie encore son existence (il a perdu sa fille et sa fortune).

Il devient aussi le symbole des juifs parqués dans le ghetto de Venise au 16ème siècle, conspués et humiliés de toutes parts.

Il est cruel mais on parvient à le comprendre.

Inspirer la désapprobation et l’horreur en même temps qu’une sorte de compassion est un tour de force auquel Pacino nous a habitués.

Il ne renie jamais la dimension humaine de ses personnages.

C’est ce qui fait sa grandeur.

Malgré de multiples nominations et consécrations, on le voit très tard récompensé par un oscar, mais pour un rôle qui est emblématique de sa manière, celui du colonel Franck Slade dans Le temps d’un week end, remake de Parfum de femme.

Là où Vittorio Gassman incarnait un être aveugle, cruel et malsain, Pacino incarne un homme désespéré et bourru, beaucoup plus humain et profondément blessé, attentif aux sentiments des autres (quand Gassman était égoïste et sadique, antipathique et replié sur sa dépression suicidaire).

Un jeune étudiant est chargé de prendre soin pour un week end d’un vieil aveugle, militaire à la retraite, pendant l’absence de sa fille qui s’occupe habituellement de lui.

Mais cet homme excentrique et autoritaire va entraîner son assistant dans une folle chevauchée, s’enivrant pour la dernière fois des plaisirs de la vie: le luxe, les bons restaurants, les Ferrari et surtout les femmes.

Al Pacino est monumental et porte littéralement le film.

Il incarne un homme brisé, aigri et désespéré, totalement lunatique, qui souhaite s’offrir une dernière part d’existence avant d’y renoncer, car il ne peut plus supporter d’être diminué et dans le noir (comme il le dit dans l’une de ces explosions enragées dont il a le secret).

Il y a aussi cette scène merveilleuse de tango où l’aveugle distingué charme une jeune femme en dansant avec elle.

Audacieux, charmeur, fantaisiste, vulgaire, colérique, abattu, dépressif et charismatique, Pacino n’a jamais été aussi irrésistible que dans ce rôle où l’on hésite constamment entre s’agacer ou s’attendrir de ce personnage.

Il maintient l’ambiguïté tout au long du film, parvenant même à atténuer un happy-end à l’américaine assez lamentable au vu du reste du film en lâchant: « j’ai fait fort dans le mélo ».

Et dans le rôle de cet homme qui reprend goût à la vie tout en voulant la quitter, dans le regard fixe de ce personnage perdu dans le néant, c’est toute la finesse et la richesse de l’acteur qui explose, hors des étiquettes (il n’est plus gangster), il livre une performance exceptionnelle qui transcende véritablement le film académique qui sans lui perdrait toute saveur.

C’est à Michael Mann que l’on doit deux films majeurs à la juste mesure du comédien.

Ce fut Heat, d’abord, qui réunissait en haut de l’affiche deux géants Pacino et de Niro.

Le premier, flic obsessionnel, poursuit le second, braqueur de génie.

Leurs deux personnages font leur métier religieusement comme un sacerdoce, plus important qu’eux mêmes.

Mais l’un des coups du grand braqueur tourne mal à cause d’un psychopathe qui a intégré son équipe.

Le braquage dégénère en bain de sang.

Ce qui attire la pression (l’un des sens de « Heat » en anglais) sur lui.

Cette pression tenace et qui ne le lâchera pas, l’acculera à la fuite, c’est Al Pacino qui l’incarne.

Le film fut vendu comme un face à face de légende, réunissant deux monstres sacrés.

C’est exactement ça mais pas comme on l’attendait.

Ils apparaissent une dizaine de minutes face à face mais sinon ils sont chacun de leur côté, toujours en relation pourtant car ils s’épient et se traquent.

Très vite leurs personnages sont liés, interdépendants, les deux faces d’une même pièce.

On les voit confrontés dans une scène où ils prennent un café ensemble, dans une improvisation magistrale de deux acteurs qui se ressemblent et s’opposent.

De Niro est taciturne, parle peu, mais il est très expressif, une faculté d’écoute impressionnante qui fait passer tous ses sentiments sur son visage.

Pacino est le contraire. Il parle beaucoup plus et son regard reste fixé sur son partenaire, comme fasciné par lui.

Cette scène est miraculeuse comme un duo musical parfaitement accordé.

En cinq minutes, ils posent clairement les relations entre leurs personnages et leurs motivations divergentes.

Pas besoin d’en faire plus.

Ils sont liés comme l’eau et le feu.

On retrouve le Pacino énergique des débuts, celui de Serpico.

Il court, il fait son numéro également, surjouant parfois à dessein (la scène avec l’indic, celle où il emmène sa télé…) pour souligner l’excentricité de son personnage, cette folie sous-jacente toujours prête à exploser.

Il n’est pas si éloigné de ceux qu’il poursuit, en fait il serait presque plus allumé qu’eux, plus instable.

De Niro est concentré et appliqué, appliquant des plans très précis.

Ne connaissant pas ces plans, Pacino se fie à son inspiration.

En fait la technique même des personnages rejoint celle des deux acteurs.

De Niro est quelqu’un de méticuleux et de préparé qui a besoin de se concentrer longuement avant d’incarner un rôle.

Pacino laisse lui beaucoup plus travailler l’inconscient, l’impression qu’il a d’un rôle.

L’alliance de ces deux techniques fait de Heat un polar qui a révolutionné les codes du genre, notamment par une mise en scène qui privilégie l’ambiance, l’état d’âme des protagonistes, la tension qui explose dans des scènes d’actions mémorables.

La confrontation des deux comédiens donne à cette histoire une profondeur que l’on n’attendait pas dans un film d’action et qui l’impose comme un classique.

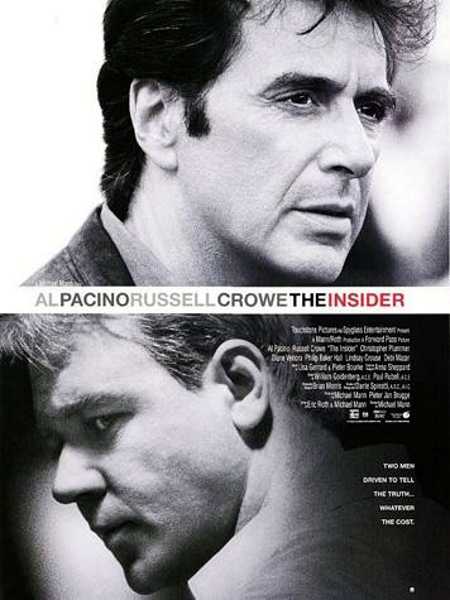

Révélations marquait la seconde collaboration entre Pacino et Michael Mann. Là encore l’acteur est utilisé pour l’énergie et la ténacité qu’il sait si bien exprimer.

Il incarne Lowell Bergman, producteur de la célèbre émission d’information « 60 minutes ».

Il est une fois encore totalement immergé et passionné par son travail jusqu’à l’obsession (ce qui est un trait commun à beaucoup des personnages auxquels l’acteur prête ses traits).

Il travaille ici pour inciter Jeffrey Wigland (Russell Crowe, méconnaissable), à violer la clause de confidentialité qui le lie à son ancienne compagnie et à révéler le terrible secret que s’escrime à cacher l’industrie du tabac (les cigarettes sont fabriquées avec des produits destinés à favoriser l’addiction et la dépendance).

Or ce scientifique est réticent et fragile, sensible à la pression.

Pacino fait preuve de toute son obstination et sa détermination intense pour le convaincre.

Le sujet aurait pu être austère et devenir proche d’un documentaire.

Mais l’intensité et la fièvre que met le comédien à faire vivre son personnage vous emportent.

Par lui on sent tout le risque, toute l’incertitude et le doute, car tout est fait pour que l’information ne passe pas.

Il contribue largement à rendre ce film palpitant.

Russell Crowe, instable et fragile, un « homme normal soumis à une pression énorme », est toujours prêt à s’effondrer.

Pacino le soutient, avec une constance proche du sacerdoce, là encore. Comme dans Heat, il semble investi d’une mission. Il y a ce côté illuminé, idéaliste et fantaisiste que l’on retrouve souvent dans ses personnages, même les plus sombres.

Et dans ce personnage sous pression, on retrouve cela.

Les crépusculaires

Comme personnage sous pression, on ne fait pas mieux que le coach de l’Enfer du dimanche d’Oliver Stone.

Dans ce film à la mise en scène virtuose et survoltée, Pacino incarne un coach contesté, obligé de produire des résultats au détriment de la beauté du sport qu’il aime, le football américain, devenu un véritable business, aux mains des sponsors et des médias.

Jamie Foxx incarne l’autre versant, un jeune footballeur monté en épingle qui aura la gloire éphémère et la richesse tant qu’il donnera à la foule ce qu’elle attend de lui (« du pain et des jeux », comme aux temps de la Rome antique).

Il est celui qui perd son âme pour ce quart d’heure clinquant de pacotille où il se prendra pour un héros, aveuglé par les flashs.

Le coach d’Amato est quant à lui la bête noire de toute cette industrie du spectacle, car il représente une survivance d’un temps où ces mirages avaient moins cours (« le coach de l’âge de pierre »).

Il se bat donc seul, pour ses principes, bafoués et irrémédiablement souillés par la cupidité et les enjeux financiers (incarnés par Cameron Diaz, magnifique requin).

Encore un idéaliste, encore un passionné, encore un tempérament explosif.

Mais ici, c’est un vieux lion qui semble tirer ses dernières cartouches et pousser ses derniers rugissements en hommage à la passion de sa vie, qui ne sera jamais plus la même, quel que soit le mal qu’il se donnera pour la faire vivre encore.

C’est sans doute par la dimension désespérée de son personnage principal que ce long-métrage est un chef d’oeuvre du film de sport.

Au montage nerveux d’Oliver Stone répond la performance incandescente de l’acteur principal, parfaitement au diapason de son réalisateur intense et déchaîné.

Mais il y a un côté épuisé dans ce personnage, qui se jette dans chaque scène avec une forme de désespoir que Pacino suggère en permanence.

Le sport a rongé la vie de son personnage.

Et la surenchère furieuse de la mise en scène met aussi cela en valeur, hors de l’arène et du vacarme, rien ne l’attend.

Et là le héros est touchant et le film émouvant, dans tout ce qu’il suggère sur ce personnage crépusculaire.

Insomnia de Christopher Nolan reprend cet aspect de vieux lion fatigué qui devient presque l’argument du film.

Le bien-nommé inspecteur Dormer, sommité en son domaine, est envoyé en Alaska à la poursuite d’un psychopathe (Robin Williams), tueur d’adolescentes.

Arrivé sur place, où il ne fait jamais nuit, Dormer ne trouve pas le sommeil.

La sûreté de son jugement est bientôt altérée par ces insomnies qui le minent.

Ses défauts apparaissent.

Lors d’une scène confuse où il poursuit le tueur dans un brouillard épais, il tire sur une silhouette qui s’avère être son coéquipier.

Il dissimule cet accident et le met sur le dos du psychopathe.

Mais celui-ci l’a vu et prend l’ascendant sur lui.

L’état du personnage devient bientôt plus important que l’enquête qu’il mène.

Pacino joue cet épuisement qui le gagne à merveille, notamment avec ce regard grand ouvert, hagard, exténué.

Toute la lumière du film, éclatante et déplacée, se retrouve dans ce regard fourbu, ces yeux qui ne veulent pas se fermer, se rendre au sommeil.

Un jeu de chat et de souris qui s’inverse entre le policier fourbu et le psychopathe espiègle.

Bien sûr à la fin l’enquête est résolue.

Mais il reste le regard obsédant et vide de ce personnage d’abord génial d’intuition et peu à peu à bout de souffle dont le passé n’est pas si reluisant que cela.

Tout ce que l’on apprend sur lui, il le laisse échapper par inadvertance, car la fatigue est trop grande pour qu’il demeure sur ses gardes.

Il s’effrite et se découvre.

Dans ce héros qui se décompose, on sent graduellement la fatigue et de sa négligence monter jusqu’à devenir le coeur du film.

Influences de Daniel Algrant est un peu passé inaperçu en 2003 et il s’agit pourtant d’un très bon film.

De par son statut exceptionnel, Pacino est de plus en plus souvent amené à honorer de sa présence des productions qui ne sont pas à sa hauteur (La Recrue par exemple).

Il est un symbole qu’on engage pour convoquer tout ce qu’il représente, sans exiger de lui une performance exceptionnelle, juste pour ajouter un atout à un film de studio, qui sans lui, brillerait par sa banalité.

Ce n’est pas le cas d’Influences, inspiré de faits réels, l’histoire d’une déchéance, celle d’un attaché de presse idéaliste et engagé mais empêtré dans un milieu superficiel et artificiel dont il est plus que lassé.

Al Pacino campe donc un personnage au bout du rouleau, désabusé, acteur d’une vie qui ne le concerne plus.

Il prend des pilules pour tenir encore le coup, connaît tous les vices cachés de la société du spectacle, les vanités mesquines, la déloyauté profonde des célébrités de cartons pâte qui lui pompent toute son énergie (en la personne de Ryan O’Neal, acteur glorieux qui fut son poulain pendant des années et qui veut se séparer de lui).

Lui était investi, engagé, dévoué à ce qu’il faisait.

Dans l’évènement qu’il tente d’organiser en faveur des quartiers pauvres, dans les péripéties glauques auxquelles il est mêlé et dont il doit se débrouiller, on sent qu’il n’y a pas d’espoir de retour, qu’il est lucide sur la futilité de ce qu’il fait, mais qu’il est allé trop loin pour briser le cycle, qu’il se laissera ronger jusqu’au bout (malgré la promesse de salut que porte la belle Kim Basinger).

Ce pauvre homme se dépense encore, en pure perte, dans la perspective de jours meilleurs qui ne seront jamais les siens (un peu comme Carlito Brigante, c’est un thème courant dans l’oeuvre du comédien).

Il incarne un vestige d’intégrité dans une supercherie universelle (celle du showbiz).

Ce romantisme désenchanté est très beau.

Le personnage qui en a trop vu, l’est également.

Il y a une dimension de tragédie dérisoire et moderne dans ce film qui offre à Al Pacino un très beau rôle.

Voilà, beaucoup des facettes de l’acteur furent évoquées ici.

Il en manque probablement encore (la parodie de gangster de Dick Tracy ou son personnage touchant dans la comédie romantique Frankie et Johnny par exemple).

Mais Al Pacino est là: sa belle énergie, son implication totale, la générosité qu’il a de se jeter de toutes son intensité dans ses rôles, de risquer quelque chose, d’inventer.

Le feu sacré l’anime et même si on le connaît bien, on le découvre à chaque fois comme si c’était la première fois, dans la richesse de nuance d’un nouveau personnage derrière lequel il s’efface souvent.

On se souvient de Tony Montana, Frank Serpico, Michael Corleone comme de créations distinctes qui empruntent tous les traits d’un des plus grands acteurs de tous les temps.

Il fait assurément partie de ceux qui ont fait oeuvre et dont la passion et l’engagement nous font aimer si fort le septième art.

Il est l’un de ceux qui fascinent et qui donnent envie de percer le mystère des vrais grands comédiens, de leur technique, de leur inspiration.

On peut tenter d’approcher cela.

Mais toute la beauté de la chose, c’est que notre émerveillement devant leur travail reste intact et garde sa part d’inexplicable.

C’est peut-être ça le génie.

-560x420.jpg)