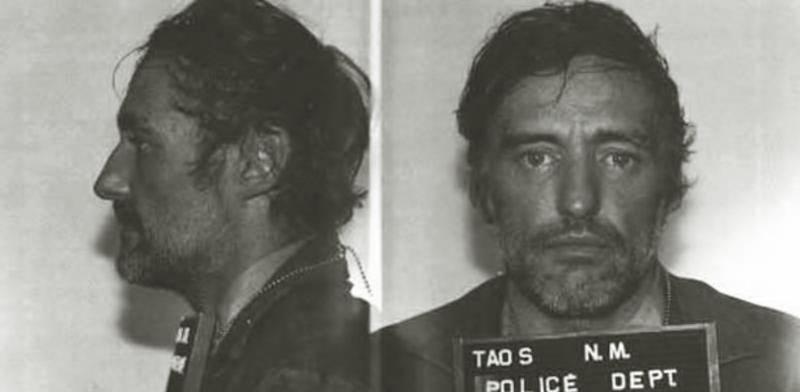

Dennis Hopper…

L’immense artiste et cinéaste américain Dennis Hopper vient de succomber à la maladie, après un combat acharné contre le cancer pendant plusieurs mois, il avait 74 ans et plus de 50 ans de carrière derrière lui.

Il y a plusieurs semaines, son avocat déclarait déjà que l’acteur légendaire était très affaibli et que les apparitions en public étaient difficiles pour lui.

Sa dernière sortie fut cette du 26 mars dernier, lors de la cérémonie organisée en son honneur sur le fameux “Walk of Fame”.

Il s’agissait de l’inauguration de l’étoile à son nom, définitivement incrustée sur Hollywood Boulevard, dans la Cité des Anges.

Né à Dodge City, Kansas, É.-U., Dennis Hopper est le fils de Marjorie Mae (née Davis) et Jay Millard Hopper.

La famille Hopper s’installe à Kansas City après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

C’est au Kansas City Art Institute que Dennis suit les cours de peinture de Thomas Hart Benton.

Dennis Hopper n’a alors que 13 ans quand la famille déménage à San Diego en Californie.

Son père dirige une poste (il est aussi membre de l’OSS) et sa mère est enseignante.

Hopper est élu le plus apte à réussir par les élèves de sa classe à l’université et c’est là qu’il développe un intérêt pour le théâtre.

Il est particulièrement intéressé par les pièces de William Shakespeare.

Dennis Hopper a tourné dans plus de 150 films.

Il est aussi reconnu comme réalisateur, peintre, poète et photographe dont les expositions, notamment à la galerie de Monika Mohr à Hambourg et à la ACE Gallery à Los Angeles, ont été fréquentées par des milliers de visiteurs.

Dennis Hopper fait ses débuts d’acteur avec un petit rôle dans le film Johnny Guitar, bien que son nom ne soit pas crédité au générique.

C’est dans un épisode de Medic en 1955, dans lequel il joue un jeune épileptique, que son nom apparait pour la première fois sur les écrans mais c’est aux côtés de James Dean, à qui il voue une immense admiration, qu’il commence réellement sa carrière cinématographique.

Il tient ainsi un rôle dans La Fureur de vivre (Rebel Without A Cause – 1955) avec le rôle de De Goons et dans Géant (Giant – 1956), deux des trois films de la courte carrière cinématographique de James Dean.

Sa rencontre avec James Dean confirme sa vocation.

La mort de James Dean dans un accident de voiture en 1955 affecte profondément le jeune Hopper et ce fut peu de temps après cela qu’il entre en conflit avec le réalisateur expérimenté Henry Hathaway sur le film From Hell To Texas.

Le comportement de Hopper sur le tournage est tel qu’il est banni de Hollywood pendant plusieurs années.

Dans l’impossibilité de jouer au cinéma, Hopper se tourne vers la photographie et réalise la couverture de l’album River Deep Mountain High, de Ike et Tina Turner (1966).

A New York, il étudia à la fameuse Lee Strasberg Acting School.

Il apparait dans plus de 140 épisodes de séries télé comme Bonanza, La Quatrième Dimension (The Twilight Zone), The Defenders, The Big Balley, The Time Tunnel et Combat !

Bien que Hopper soit capable de faire des films comme Les Quatre Fils de Katie Elder (The Sons Of Katie Elder) et Cent dollars pour un shérif (True Grit), dans lesquels il a des scènes avec John Wayne, ce n’est que lorsqu’il joue avec Peter Fonda et réalise Easy Rider qu’il impressionne durablement l’establishment hollywoodien.

Hopper écrit et réalise d’autres films comme The Last Movie en 1971.

Mais ce dernier est un échec auprès du public et fait dérailler sa carrière pour des années.

Sa dépendance à l’alcool et à la drogue empire gravement.

Toujours est-il qu’il continue à tourner des films à cette époque, comme Mad Dog Morgan, Tracks, The American Friend, Apocalypse Now… et il obtient un grand succès pour la réalisation et son rôle dans Out Of The Blue.

Au début des années 1980, Hopper entreprend un programme de désintoxication et se libère de ses dépendances.

Il tourne dans certains films puissants comme Rusty James (Rumble Fish) et The Osterman Weekend de Sam Peckinpah, où il tient un rôle relativement discret ; sa carrière ne redémarre pour de bon que grâce à son interprétation du sadique Frank Booth dans Blue Velvet de David Lynch.

En 1988 il tourne dans le film Colors, apprécié par la critique, sur les gangs de Los Angeles.

Il continue d’être une personnalité importante à Hollywood, tant comme acteur que comme photographe et réalisateur.

En 1994, il tient deux rôles de méchant, dans le film Speed face à Keanu Reeves et Sandra Bullock… et en 1995 face à Kevin Costner dans Waterworld.

Il annonce qu’il souffre d’un cancer de la prostate fin 2009.

Ce cancer aurait en réalité été découvert en 2002.

En mars 2010, son avocat déclare que la maladie était au stade terminal.

Dennis Hopper est décédé à son domicile de Venice, banlieue de Los Angeles (Californie), le 29 mai 2010, à l’âge de 74 ans.

Mort d’une icône de la contre-culture US, d’un peintre de l’embrasement chez qui on ne voyait jamais de nature morte.

Dennis Hopper avait le regard d’un prêtre défroqué et survivant ayant vu l’enfer…

Décédé d’un cancer de la prostate à l’âge de 74 ans, le rebelle abandonne toute une génération de cinéphiles “punk”.

On le sait, le parcours de Dennis Hopper fut sinueux, cultivé de chutes et de renaissances, comme un purgatoire, suspendu entre enfer et paradis.

A la fois mort et miraculé.

La première fois où l’on pensait l’avoir perdu, c’était dans les années 60, après le tournage de La Fureur des hommes où l’acteur rebelle refusait d’écouter les indications du réalisateur Henry Hathaway, sous prétexte qu’il lui demandait d’imiter Marlon Brando.

Face à ces manières, Hollywood le blackliste et plus personne ne veut tourner avec lui.

Cette force de caractère, il la gagne sur le tournage de La fureur de vivre en 1954 où il rencontre une icône qui changera sa vie : James Dean, qui lui enseigne la méthode de l’Actors Studio en prenant l’exemple d’une cigarette.

Selon Dean, il ne fallait pas faire semblant de fumer une cigarette mais la fumer pour de vrai.

Pendant une dizaine d’années, il va utiliser la photographie comme alternative et profiter de cette autonomie pour capter ce qui lui plaît (les manifestations pour les droits civiques, Martin Luther King en plein discours, Andy Warhol, Roy Lichtenstein).

Après une période sombre et alcoolo à New York où il est pourtant entouré d’amis, Dennis réalise Easy Rider, qu’il écrit et interprète avec Peter Fonda.

Comme toutes les grandes gueules, Hopper passe pour un incontrôlable.

Et beaucoup de ceux qui ont travaillé avec lui avant Easy Rider ne supportent pas sa liberté.

Surtout lorsqu’il balance, pour résumer sa carrière dans les années 60 partagée entre sexe, alcool et drogue, qu’il a “tellement léché de vagins que sa barbe ressemblait à un donut glacé”.

La palme pour Easy Rider marque le début d’un culte (celui de l’homme libre) et la fin du consensus mou (le politiquement correct).

Stimulé par l’acteur Luke Askew, seconde rencontre marquante après James Dean dans sa carrière, Hopper lui donne un rôle crucial dans ce premier long métrage : celui du hippie auto-stoppeur qui emmène les deux motards jusqu’à la communauté du Nouveau-Mexique.

Le “We blew it” qui clôt Easy Rider possède une valeur prophétique.

Le film, emblématique pour toute la génération Woodstock, remporte la palme d’or à Cannes en 1969 et rapporte 40 millions de dollars.

En tant qu’acteur, il impressionne dans Apocalypse Now en photographe haluciné.

Mais ce n’est pas tout : il réalise en 1971, The Last Movie, un second long métrage qui reste dans les mémoires comme un immense fiasco commercial.

Aujourd’hui, on pourrait faire un étrange parallèle entre les cinémas de Dennis Hopper et Vincent Gallo, deux artistes contaminés par le même égotisme et mûs par les mêmes convictions politiques (l’attachement au parti républicain).

L’écart entre Easy Rider et The Last Movie est comparable au gouffre entre Buffalo 66 et Brown Bunny…, les fans du premier ne trouvant pas de satisfaction immédiate à la vision du second.

Entre les deux, le même schéma se produit : d’un côté, un premier film éclatant qui impressionne par son assurance… et, de l’autre, un second long dépressif qui se mutile silencieusement.

Mais certains furent moins aveugles que d’autres : The Last Movie a remporté le Grand prix du Festival de Venise l’année de sa sortie.

Impossible pourtant de trouver plus revêche que ce film qui tient à la fois de la réflexion sur le cinéma, du western crépusculaire, de l’analyse théorique, du documentaire sur un village péruvien, du conte initiatique candide, de la métaphore sur les ravages de la colonisation culturelle américaine, de l’histoire d’amour et de la dépression artistique.

A la base de ce projet qui remonte bien avant la chevauchée d’Easy Rider, on décèle l’envie de rendre hommage à tout un pan de cinéma Hollywoodien et le besoin de gratter le vernis des apparences fictionnelles.

Hollywood y est dépeint comme une pute sainte, une cour des miracles qui amène aux pires désillusions.

Hopper y préfigurait le funeste déclin du cinéma américain des années 70 qui croyait aux vertus du classicisme hollywoodien et de la modernité européenne.

Parmi les acteurs secondaires, une impressionnante kyrielle de guest stars qui en profitent pour casser leur image publique.

On retient surtout Julie Adams, actrice connue pour ses prestations de jeune fille pure comme la neige dans les westerns lambda, qui joue ici un rôle extrêmement sexué et par conséquent aux antipodes de ses précédents rôles.

Sommairement, on y suit une équipe de cinéma menée par Samuel Fuller qui tourne un western dans un village péruvien paumé.

Parmi eux, un cascadeur (Dennis Hopper donc) qui y vit en attendant que d’autres équipes viennent tourner dans les parages.

Quelques jours après ledit tournage, les natifs de l’endroit tentent de reproduire la fiction du film en entrant dans une sorte de spirale mêlant violence et folie.

Les références à Sam Peckinpah, qui connaîtra le même genre de galère à la fin des années 70… et notamment à La horde sauvage, ne sont pas anodines.

Par son foisonnement thématique, The Last Movie s’inscrit ouvertement comme l’anti-Horde Sauvage.

A plusieurs reprises, des cartons annoncent que des scènes manquent.

Normal : il s’agit d’un “film libre” sur la création qui se construit au détriment des autres.

Dennis Hopper avait carte blanche suite au succès phénoménal du culte Easy Rider (tourné avec trois fois rien).

Universal lui a donné 850.000 dollars et le final cut, lui assurant une totale autonomie.

Après avoir vu l’objet et le trouvant incompréhensible, le studio lui a demandé d’arrondir les angles.

Comme convenu, Hopper refuse et Universal n’assure rien.

Avec ce trip totalement décousu, le cinéaste perd toute crédibilité auprès du tout Hollywood.

L’expérience est si intense qu’elle le fait plonger une seconde fois dans des abîmes durant des années, seul dans sa propriété de Taos au Nouveau-Mexique.

Elle confirme chez lui une nécessité impérieuse de rompre avec le système pour explorer son art.

Hopper met un certain temps avant de rebondir, par hasard, avec Out Of The blue (l’histoire d’une adolescente qui tue ses parents) qu’il a totalement réécrit en faisant de l’héroïne principale une punk (le film s’intitule “Garçonne” en français) et en trouvant le titre dans une chanson de Neil Young en hommage à Johnny Rotten.

Dennis Hopper a toujours pensé que son personnage dans Out of the blue représentait une projection de ce que serait devenu celui d’Easy Rider s’il avait continué à vivre.

Ce film désenchanté, dont le titre vient d’un morceau de Neil Young intitulé “Hey hey my my” en hommage à Johnny Rotten, évoque en apparence les cinémas existentiels de Bob Rafelson et de Jerry Schatzberg.

En profondeur, il ne ressemble qu’à son auteur, fantôme revenu d’entre-les-morts des années après le fiasco commercial de The Last Movie.

Cette salve percutante qui s’intéresse aux marginaux américains et ausculte avec une caméra scalpel le cimetière des rêves brisés.

Une famille : un père routier alcoolo (Dennis Hopper, dans une mise à nu sidérante d’audace) qui a zigouillé un bus scolaire avec son semi-remorque; une mère (Sharon Farrell), serveuse dans un snack qui se shoote à l’héroïne… et une fille (Linda Manz), punkette garçonne (c’est le titre français), méprisant la morale et l’autorité.

Les trois membres de cette famille essayent plus ou moins de se fondre dans l’American way of life mais les tentatives sont vaines, systématiquement vouées à l’échec.

Par exemple, pour remonter la pente, le père trouve un job à la décharge publique mais il se fait virer au bout d’une semaine.

Hopper suggère sa déchéance en le filmant dans la décharge, comme un écho au Guet-apens, de Sam Peckinpah.

Dans Out of the blue, il est également question d’autodestruction morale et physique, avec des blessures à vif et des traumas dont on ne se sépare pas.

Le film parle de punk mais il est punk par essence : le parcours de Dennis Hopper montre que rien n’est chiqué et le propos, nihiliste, allergique à la sensibilité, gerbe la concession.

Ce film cherche à allumer la mèche pour faire exploser le bâton de dynamite, de manière encore plus probante que Ken Loach sur Kes ou Family Life.

Avec le temps, les répercussions de Out of the blue (hélas assez peu vu) n’ont pas été aussi puissantes que ce que l’on aurait pu croire…, ce qui a sans doute déprimé son auteur.

Le film est également important pour l’actrice Linda Manz, fracassante révélation, coincée dans un espace-temps entre la petite fille des Moissons du ciel, de Terrence Malick, qu’elle a été et qu’elle n’est plus ; et, la maman dans Gummo, de Harmony Korine, qu’elle n’a pas envie de devenir.

Avec le recul, elle symbolise ce vide, cette angoisse du néant dans le cinéma indépendant US et qui se répercute depuis sous différentes formes.

Jack Nicholson a pourtant soutenu Out of the blue à sa sortie et Sean Penn fut tellement impressionné par le résultat qu’il a demandé à travailler avec Hopper.

Ce sera Colors, des années plus tard.

Avant, Dennis connait de nouveau l’enfer.

Paranoïaque, il remonte la pente en trouvant un rôle en or grâce à David Lynch dans Blue Velvet et en signant comme réalisateur une autre merveille : le très chaud The Hot Spot, un polar caniculaire avec Don Johnson (à peine sorti de la série Miami Vice), Jennifer Connelly (entre Il était une fois en Amérique, Phénomena et Requiem for a dream) et Virginia Madsen.

En 2006, il avait reçu son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood Boulevard.

Il y a encore quelques mois, Hopper avait la gueule ravagée par les excès, amaigrie par le cancer et faisait figure de survivant.

Ses dernières apparitions dans les films actuels, aussi mineurs soient-ils, faisaient toujours date parce qu’il était encore là, debout… et n’avait pas été consumé par le feu.

So long…