Ennio Morricone…

Vous n’êtes pas sans savoir qu’Ennio Morricone, il y a quelques années, jouait un pneu partouze en Europe avec 160 musiciens et chœurs, j’ai été à deux doigts d’y allervoir et entendre… je me suis saigné de deux places, sans même réfléchir une seconde, le matin même de l’annonce. Et puis, après avoir payé et téléchargé les billets (avec le parking, c’était 178 euros)…, il y a eu cette seconde de doute, cet instant exclusif que l’on apprend à apprivoiser avec les années, celui, furtif, durant lequel on se dit “Patrice, sérieux, 178 euros pour écouter de la musique Royal Canin au milieu de gens qui respirent par la bouche, est-ce un bon choix ?”…

Du coup, cela a tourné dans ma tête et j’ai réécouté plein de morceaux musicaux d’Ennio Morricone, jusqu’à en avoir plein les bottes de cow-boy, que j’avais enfilé pour l’occasion… Après tout, ce que j’aimais chez Morricone, ce n’était ni le grand thème Il Était Une Fois Dans l’Ouest, ni Le Bon, La Brute et Le Truand, et encore moins Mission-Machin de Truc-Bazar... non, c’étaient les musiques de gialli nauséeux, des bisseries torchées en dépit du rien à f… des polars fauchés à casting international, bref de ces B.O. d’exploitation dans lesquels le Maître se mettait bien en valeur, pour gagner lourd à grands coups de glissendos dissonants et de ritournelles psychotiques. Du coup, bien conscient du fait qu’il était techniquement impossible de présenter un guide exhaustif du Morricone alternatif, j’ai opté pour une playlist parfaitement arbitraire de mes morceaux préférés.

Copkiller (1978) en tête… n’est pas seulement ce film totalement autre qui a servi de base au Bad Lieutenant d’Abel Ferrara, dans lequel Harvey Keitel joue un flic corrompu qui passe son temps à martyriser un voyou interprété par John Lydon, c’est aussi l’occasion d’une des plus belles balades de Maître Morrique, sur laquelle on retrouve la hoqueteuse suite Sinfonia D’Una Citta (qui occupe toute la première face du vinyle, ainsi que Tchaikovski’s destruction, un morceau de country upbeat que Harvey Keitel écoute tout au long du film, avec ou sans peignoir, dès qu’il a cinq minutes de libre.

Ensuite, un navet, le seul truc vraiment intéressant de Rampage (1987), un des pires films de William Friedkin… c’est son personnage principal, le tueur en série Anthony Fraser, superbement interprété par Michael Biehn, tout en blousons de ski rouge et petits sourires “glaciaux”. Le personage est fascinant parce qu’il donne l’impression que la vie est quelque chose qui lui est déjà arrivé depuis longtemps et qu’elle n’est désormais plus, pour lui, qu’une source de peur et d’ennui… et le score qu’a écrit Morricone pour le film est exactement à l’image de ce type : froid, triste et cruel.

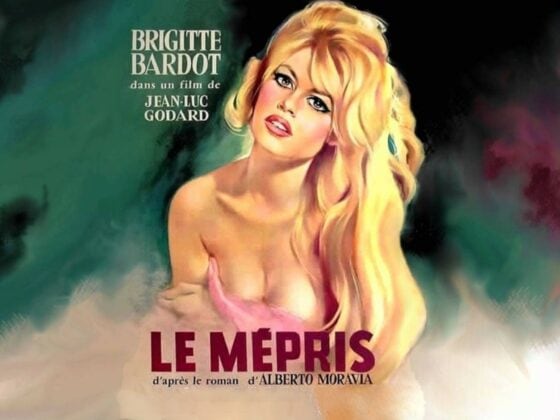

La défenestration de la première scène, le coup du briquet, l’assassinat de Rosy Varte dans la cuisine, les coups de fil entre Minos et le commissaire Letellier, le fait que le film ait été re-titré The Night Caller, aux USA… et bien sûr le génialissime thème principal : il y a des tas de raisons de se prosterner à genoux devant Peur Sur La Ville (1975), tentative bâtarde mais tellement impériale de giallo Giscardien.

Il y a des morceaux pendant lesquels il est tout à fait inacceptable d’être interrompu ou dérangé. Il y a des morceaux qu’on se doit d’écouter seul, dans un silence de caveau funéraire, sans aucune pensée parasite en tête, laissant doucement defiler le temps, l’urgence et les responsabilités sur leur char de feu, pendant que vous vous avancez doucement vers le cœur louche de vos secrets inavouables. Le thème de Un Uomo Da Rispettare fait partie de ces morceaux.

Metti una sera a céna (1969)… Dites-vous bien que si la vie était un éternel dimanche après-midi noyé dans le soleil de la côte adriatique que l’on traverserait à 35 kmh sur une Vespa 50 Special ’69 avec Christina Hendricks sur le siège arrière, la musique illustrant ce drame érotique de Giuseppe Patroni Griffi est plus importante que l’oxygène.

The Humanoid (1979) avec Richard Requin Kiel, est l’une de ces sordides tentatives de l’Italie de la fin des années ’70 de glisser sur le succès de Star Wars et Galactica sans mettre la main au portefeuille…, mais la musique de ce navet est le seul et unique vrai miracle de fusion orchestral/synthétique que je connaisse. Ici, tout est en suspension et tournoie d’un seul mouvement et à la bonne distance de l’oreille, les nappes de cordes en bois précieux, les séquences de Moog et les poussières d’étoile. D’ailleurs à part la merveilleuse bluette extraterrestre de Carpenter, il n’existe aucun film sur la Terre qui pourrait faire honneur à cette musique.

La bande originale de La Donna Invisibile (1969), m’a fait tomber dans Morricone un an après mai’68… à ce titre, encore et toujours, c’est une merveille de syncrétisme easy mais intense, qui contient pas moins de trois thèmes supérieurs : les coups de pizzicati pour marquer les changements de mesure, la souplesse des coups de balai bossa (version cocktail au bord de la piscine de Venice, pas symposium d’harmonies complexes à Ipanema)… et les trompettes idiotes de La Moda…

Mon amour pour la musique du film Le Casse (1971) de Verneuil et ses quatre ou cinq grandes chimères mélodiques, est démultiplié par la présence sur les deux gros thèmes d’une Astrud Gilberto plus paumée et sexy que nulle part ailleurs dans sa discographie fêlée. Avis à ceux qui la kiffent quand elle saccage les arrangements de Gil Evans en chantant un quart de ton au dessus des violons… et quand elle pourrit ceux de Morricone en Italien, c’est au moins deux fois plus démoniaque et plus magique…

Cuore Di mamma (1969), est l’une des Morriconneries les plus unilatéralement euphoriques que je connasse : une pièce pour orchestre de chambre pleine de citations explicites de Mozart et Vivaldi qui m’évoque étrangement le retour à la vie d’un vieux Maître sévère et fatigué de tout (on dirait que c’est moi), qui redécouvre le bonheur grâce à l’ironie mordante et à la poitrine généreuse de son auxiliaire de vie : Stéphanie. Mais non, Coeur de Mère, avec Carla Gravina, parle d’apathie moderne et de meurtres infantiles…

Avec Le Serpent (1973), j’avoue in fine que si j’étais vraiment, vraiment obligé de choisir entre ces trois machins, je choisirais le dernier :

– le Morricone daron qui écrit des riffs de clavecin badass pour accompagner les courses poursuites en Fiat Spider dans Rome en ruines…

– le Morricone stochastique qui fait grincer des portes dans le Gruppo di Improvvizazione di Nuova Consonanza pour les gialli pourris…

– le Morricone sentimental qui écrit des thèmes supra déchirants pour des films de Giuseppe Tornatore…

Je ne vais pas vous faire un dessin, ni tenter de rentrer dans le détail de comment le Grand Thème Sentimental Morriconnien fonctionne, il suffit d’avoir une oreille, un coeur, et d’être né avant 1990. Outre les climats pour corde et électroniques renversants, les torrents de grands orgues et les jerks à soli saturés, la bande originale du Serpent de Verneuil contient le deuxième thème le plus déchirant du Morricone années 70’s (le meilleur, donc) après le thème de Jill dans Il était une fois dans l’ouest, c’est dire s’il peut être important dans la vie d’un individu…

Le bandit prend le train…, pas en tant que passager hein, il prend le train, avec ses putains de fusils… Le thème musical de Navajo Joe (1966) est l’un des premiers trucs graves que Morricone ait composé…, pas de chœur de jeunes filles, de sifflets, de cloches et de cavalcades ponctuées par un banjo ou un harmonica…, non, avec cette rythmique hautement martiale, Morricone apporte enfin du drama dans le Western. Ce thème sera d’ailleurs revisité et replacé dans une atmosphère plus urbaine et adéquate l’année suivante (et toutes les années d’après) dans La Bataille d’Alger, le film coup de poing de Gillo Pontecorvo.

Sortez les gros violons, alors que ses compatriotes allaient donner naissance à l’Euro-crime, Albert de Martino s’était déjà téléporté aux States pour réaliser son film criminel : Rome Come Chicago (1968), l’occasion pour Ennio Morricone de créer le template de toute une décennie de films policiers violents et mal élevés. Ah oui, ce passage s’intitule Criminalita Urbana, tout simplement…

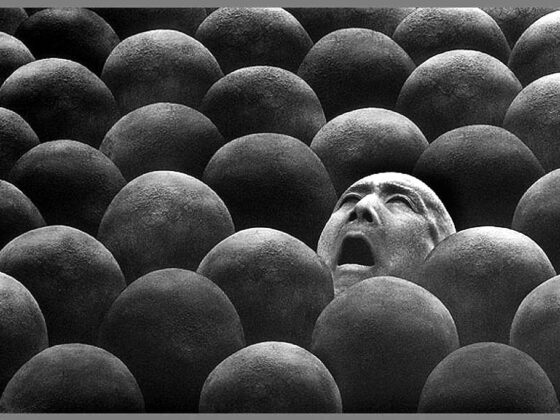

Avec le film La classe ouvrière va au paradis (1971), Ennio Morricone inventa la musica indoustriellé…, si, si…

Le Marginal (1983)… À la Gare de l’Est, le commissaire Philippe Jordan est là, il rôde, il zone même, un magnum de la taille de ton avant bras glissé entre la taille de son 501 ultra tight et la doublure de son aviateur cuir. En planque, il attend cette enflure de macaroni qui a buté son partenaire : Meccaci doit payer !

La course-poursuite en Mustang blindée va bientôt pouvoir commencer. Voilà ce que ravivent les 1 mn11 d’un temps où Paris ne connaissait pas les fixies.

Bam, avec une intro qui rappelle le style de Jay Chattaway, trois ans après son travail de réappropriation de l’œuvre sonore de John Carpenter, Morricone nous rebalance un boulet électronique de 2 mn 30 dans Les voleurs de la nuit (1984)… Envoyez c’est pesé…, oui, tout ça dans un polar français de province (Victor Lanoux inclus) signé Samuel Fuller, qui commence de la façon suivante : François et Isabelle, deux chômeurs, se rencontrent à l’ANPE… Plus on avance, plus on s’aperçoit que les années ’80 n’avaient vraiment aucun sens.

Fin ’60, début ’70, Morricone se faisait encore la main en enquillant les B.O. pour des gialli plus ou moins foireux et des petits polars de troisième zone comme ce Città Violenta (1970), avec Charles Bronson, Telly Savalas et Michel Constantin, vénéré malgré tout par une poignée de cinéphages particulièrement pervers. Pas très regardant sur le destinataire de la commande, Morricone livrait là l’un de ses chefs-d’oeuvre, avec son thème magistral décliné à toutes les sauces harmoniques et timbrales. Cauchemar d’orgue liturgique, abstraction atonale pour guitare fuzz, cavalcades trépidantes de congas et bongos pour les poursuites en caisse, accords de pianos martelés dans les graves à la Peur sur la ville, petite bulle de savon bacharachienne pour les scènes romantiques, tout y est, tout est bon, et ce Rito Finale trône en très bonne place dans le top 10 Morricone de tous les temps.

Mon nom est personne (1973), est un émouvant pastiche de western spaghetti, scénarisé par Leone et réalisé par l’un de ses sbires. Morricone en profite pour concocter avec amour une compile de ses meilleurs plans western, blindée d’auto-références et de citations de ses précédentes partitions pour le Grand Sergio entre deux clins d’oeil à Wagner et à Claude François. Il démontre au passage que, malgré la cohorte, il n’est jamais mieux plagié que par lui-même. Tout le monde connaît la petite flûte guillerette (le morceau le plus feelgood de l’histoire de la musique enregistrée et accessoirement une sonnerie de téléphone portable), alors je vous mets le Grand Thème Sentimental Morriconien du film, chargé du pathos le plus digne, grave et poignant comme la fin d’un mythe flamboyant, beau et empli d’espoir, quand le cow-boy solitaire laisse tout derrière et s’en va seul vers de nouveaux horizons…

L’exorciste 2, l’hérétique (1973), est un film honnête, mais pas un chef d’oeuvre…, Morricone assure le job en pilotage automatique et balance ses meilleurs gimmicks horrifiques (castafiore plongée dans un bain de percussions voodoo, petits gémissements flippants de possédés sur fond de stridences orchestrales), avec le savoir-faire et l’impassibilité du vieux pro à qui ne la fait pas. Puis soudain, dans un incroyable accès de démence, il dégoupille une grenade à fragmentation dont la folie baroque m’explose en pleine gueule à chaque écoute…, hystérie sur le dancefloor garantie, si vous la placez au bon moment…

La dernière très bonne pioche en date dans ma réserve personnelle de 10 Go d’Ennio collectée ces dix dernières années et dont je n’ai pas encore écouté ne serait-ce que la moitié, est Vergogna Schfosi (1969), que je me distille ça au compte-goutte, c’est mon bien dématérialisé le plus précieux, mon capital retraite.

Moins révérée par les morriconophiles que les chefs-d’oeuvres officiels de la même année (Meti Una Sera A Cena, L’Assoluto Naturale, La Donna Invisibile), le score de cet obscur polar gauchiste vient se poser comme l’une des plus éclatantes réussites de Morricone dans sa veine easy /lounge /pop /luxe /calme /volupté, pour preuve, cette soyeuse et féérique berceuse pour adultes !

Le meilleur pour la fin…, c’est en découvrant pour la première fois les neuf minutes en apesanteur de Invenzione per John que suis tombé dans la marmite.., 15 ans plus tard je n’en suis toujours pas ressorti. Outre cette merveille merveilleusement merveilleuse, on y trouve aussi les fameux chom chom chom (sean sean sean en fait, du nom du personnage incarné par James Coburn), la splendeur absolue du thème lacrymal chanté par Edda Dell’Orso, des morceaux rigolos qui font dzoing-dzoing-wah-wah, tout plein de jolis petits trucs laidback à siffloter, un orchestre symphonique qui peut passer de Debussy à Penderecki en trois mesures et partout, tout le temps, l’ahurissante science des timbres du Maître, qui signe ici son chef d’oeuvre indépassable : Il était une fois la révolution (1971)…