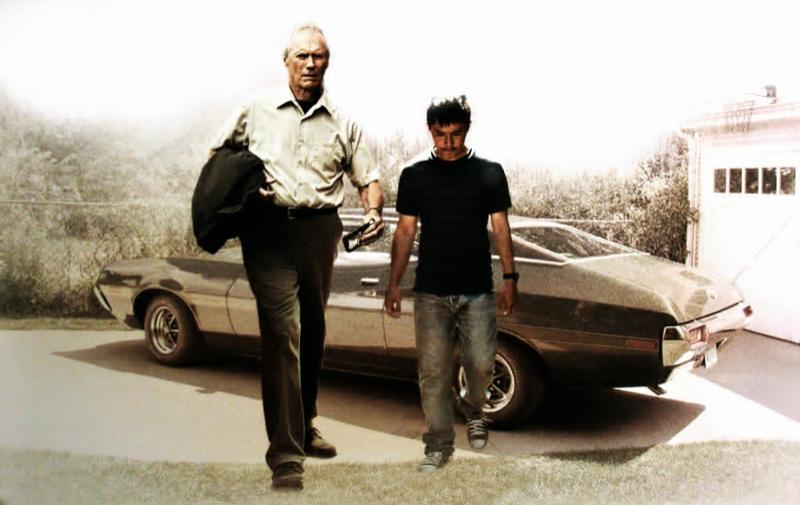

Gran Torino, de et avec Clint Eastwood…

Autrefois critiqué pour la brutalité de ses personnages, Clint Eastwood est aujourd’hui encensé par une critique qui salue sa “rédemption”.

Pourtant, son film, Gran Torino, se prête à des lectures multiples : à travers la figure de Walt Kowalski, vieil homme blanc ruminant son ressentiment dans une banlieue de Detroit, le cinéaste met en scène la déchéance d’une Amérique blanche au racisme persistant…

Clint Eastwood revient de loin.

Aujourd’hui quatre fois oscarisé, reconnu des critiques de Sundance comme des producteurs d’Hollywood, récompensé par le grand public américain à l’unisson des cinéphiles européens, il suscite une improbable unanimité dans l’éloge.

Mais il lui a fallu trente ans pour parvenir à cet olympe suspect du consensus.

Il a en effet couvert tout le spectre de la critique avant d’y parvenir, du mépris goguenard dont il fut l’objet au début de sa carrière à la haine tenace des libéraux, qui virent en lui le chantre de la brutalité gratuite et de l’ordre moral martial.

Il pâtit d’emblée du parrainage inaugural d’un Sergio Leone auquel on ne pardonna pas l’avant-gardisme formel de ses westerns spaghettis, inopinés et décadents dans un genre sacro-saint.

Le cinéma d’Eastwood : de la malédiction à la rédemption ?

Histoire parallèle des États-Unis, le cinéma trouva pourtant là l’un des plus fervents interprètes de l’épopée moderne du pays.

Son Amérique, dessinée en plus d’un demi-siècle de carrière, demeure le pays de la sauvagerie libertaire mais elle ne dissimule plus le désenchantement mortifère auquel elle soumet ses cow-boys désaffiliés.

Par la métaphore de l’extermination des espèces, John Huston avait tenté en 1962 d’annoncer l’hybris de ces héros désaxés ; Eastwood comprit lui aussi que la fascination américaine pour leur masculinité sauvage était un leurre.

Mais on voulait de lui qu’il jouât une brute univoque, lui reprochant dans le même temps d’exceller dans ce répertoire.

Il s’emploiera donc patiemment, du western à la comédie romantique, devant comme derrière la caméra, à en subvertir la représentation en lui donnant un sens secrètement retors.

De cette longue conquête pour la reconnaissance, Eastwood conserva plus qu’une rancune, une rage remâchée, qu’il place depuis lors inlassablement dans la bouche de ses personnages, déclinaisons voisines d’un même mercenaire irascible dont l’inspecteur Harry fut l’expression la plus pure.

Ce personnage matriciel, à la fois double et ange noir du comédien, n’est pas un fou monstrueux, il a toute sa raison et de bonnes raisons de haïr le système.

Là réside l’ambiguïté morale des personnages crépusculaires qu’il incarne dans nombre de ses films : la violence irrépressible et odieuse de cet homme blanc sadique, qui ne reconnaît ni Dieu ni maître, naît d’un dépit originel : l’inscription mystérieuse du mal dans l’âme des États-Unis.

Ses films en cherchent la cause autant qu’ils en illustrent les symptômes.

La corruption de l’Amérique (dont témoignent l’esclavage, la guerre de Sécession, les guerres de Corée et du Vietnam, l’assassinat de Kennedy, etc.) est inexpugnable dans son œuvre.

Il y a un secret inavoué dans le passé du mâle blanc, et cette ombre de la faute guide tragiquement ses pas. La malédiction du personnage “eastwoodien” est donc d’être irrémédiablement ensauvagé comme si l’idéal de société parfaite et l’extrême sauvagerie des instincts meurtriers entretenaient un lien mutuel caché, une connivence secrète et naturelle.

Les grandes lignes de son cinéma provoquent donc un irrépressible malaise car elles révèlent la nature même d’une nation belligérante, promise aux guerres civiles, qu’elles soient militaires ou culturelles.

Il n’y aurait donc rien de plus anthropologiquement pur pour cette foule de solitaires qu’un homme sans nom qui ne répond qu’à son individualisme instinctif et au drapeau étoilé.

Eastwood est cette voix sauvage et authentique et l’Amérique cocardière des années Nixon crut voir en lui son meilleur porte-parole, comme Reagan le crut à tort de Springsteen dix ans plus tard.

Lorsqu’Inspecteur Harry sortit sur les écrans en 1972, certains dénoncèrent son conservatisme sans contrition et même sa dimension fasciste.

Eastwood a vieilli et, oubliant la couleur subversive de l’ensemble de son travail, les commentateurs croient aujourd’hui assister à une inflexion, voire à une rédemption.

Des films plus tendres, tel le romantique Sur la route de Madison, l’épique Space Cowboys ou le récent L’Échange ont gagné le cœur des libéraux et des sensibles.

Certains critiques ont même jugé un peu mièvre et convenu son Million Dollar Baby.

D’autres sont perdus : est-ce bien toujours le même Eastwood / Callahan (nom de Dirty Harry) qui a tourné en 2006 deux films à contretemps, Mémoires de nos pères et Lettres d’Iwo Jima, dénonçant le racisme d’État et les boucheries inutiles ?

Est-il devenu, comme Bruce Springsteen, un dissident qui dénonçait : “Ils m’ont mis un fusil dans les mains / M’ont envoyé dans un pays lointain / Pour aller tuer l’homme jaune”.

L’engagé volontaire des guerres culturelles américaines dans le camp des “valeurs” aurait-il déposé le Magnum 44 ?

Detroit, le rêve brisé de l’usine-monde…

Dans le film Gran Torino, dans lequel Clint Eastwood est à la fois acteur et réalisateur, il semble au contraire qu’il poursuive, en clandestin incompris du cinéma américain, sa longue quête d’une autre Amérique, dans laquelle les réprouvés ont la parole.

Son héros se nomme Walt Kowalski.

Il n’est pas moins détestable que les justiciers à la gâchette facile, crasseux et machistes, qu’il a longtemps incarnés.

Ce personnage, impénétrable, n’exprime pas davantage les émotions que le langage permet et se contente de grogner.

Il semble même que Walt soit une exploration ambitieuse de l’iconographie des héros-types de sa carrière.

Par moult clins d’œil au spectateur, il en ravive tous les codes.

Son jeu n’en serait qu’une parodie si le burlesque et l’équivoque n’étaient l’essence même de son interprétation.

Walt Kowalski est donc incontestablement une figure fort détestable : c’est un vieil homme blanc atrabilaire et raciste, qui, depuis sa véranda aux allures de fête nationale, défend à la carabine son carré de pelouse.

L’espace de la réaction de son monde perdu se réduit donc à quelques arpents, que l’arrivée en masse d’immigrés asiatiques menace, craint-il, de réduire à peau de chagrin.

Une de ces familles s’installe sur le lopin jouxtant le sien, signalant qu’il n’y a plus guère que ce vieux blanc à ne pas avoir déménagé face à cette conquête urbaine.

Général Custer pathétique et amer, Kowalski enfile les bières Pabs et fusille du regard ces nouveaux venus. Veuf, il a été mis en retraite précoce par Ford. Il n’a rien à dire à ses fils repus, qui roulent en 4×4 Toyota et empestent la petite-bourgeoisie satisfaite.

L’évolution de la société et sa prétention à la modernité le révulsent.

Jamais, du début à la fin du film, il ne renonce à sa bile.

Pourtant, l’histoire de Gran Torino est celle d’un stéréotype qui, malgré ses certitudes et les nôtres à son égard, se lie avec les deux rejetons de la famille voisine des Van Lor, Thao et Sue, et qui lâche malgré lui : “J’ai plus de choses en commun avec ces bridés qu’avec ma propre famille pourrie gâtée”.

Cet étrange glissement le conduit inexorablement – mais en sommes-nous vraiment surpris ? – à la violence et à la mort.

Walt Kowalski habite un de ces quartiers populaires aux alentours de la capitale du Michigan, ville la plus ségréguée du pays.

Peut-être s’agit-il de la bourgade de Highland Park, fondée en 1919 pour accueillir l’usine emblématique d’Henry Ford, dans laquelle les ouvriers avaient les salaires les plus élevés du pays et qui est en 2009 un des territoires les plus pauvres.

Ou alors, à Detroit même, est-ce l’une de ces banlieues (Maycomb County ou Warren) dans lesquelles les ouvriers blancs ont été installés selon une savante ségrégation urbaine ?

On fit en sorte en effet, du temps de la gloire, que, renonçant au centre-ville dévolu aux Noirs démographiquement majoritaires, les ouvriers caucasiens vivent entre-eux.

Dans ces deux enclaves, grâce à un système de points attribués par les promoteurs, la main d’œuvre a été longtemps prémunie de la confrontation avec l’Autre.

Tant que Ford, General Motors et Chrysler rimaient avec prospérité, les syndicats s’en assuraient également sur les chaînes de montage.

On sait en 2009 que Detroit se meurt mais son déclin a débuté dès que le pays a renoncé à croire que ses voitures étaient incontestablement les meilleures.

Elle a dû accepter à l’orée des années 1970 les ravages de son ouverture au monde.

Les voitures asiatiques sont venues achever l’illusion dans les années 1980, ressuscitant par l’épidermique Japan Bashing (hostilité affichée face à tout ce qui vient du Japon) une vieille xénophobie.

Eastwood nous donne quelques plans furtifs de ce cimetière industriel qui n’inspire depuis des décennies que répulsion et désolation.

Comme Walt, on ne souhaite guère s’aventurer au delà de sa maisonnette Potemkine.

Ce film-requiem est donc un jeu de poupées gigognes : le territoire domestique de Kowalski est une métonymie de Detroit (et du Michigan) et cette usine de l’Amérique est la métonymie d’un modèle national décrépi de société industrielle.

Eastwood crache encore comme L’Homme des hautes plaines mais il crache maintenant du sang.

Comme des millions d’hommes blancs, Walt a été licencié et déclassé par les faillites de l’industrie automobile.

Abandonnés par l’histoire, ces blue collars sont obsolètes, périssables eux aussi.

Mais les Walt Kowalski s’accrochent à leur honneur social, en refusant l’émasculation symbolique à laquelle semblent avoir consenti leurs fils respectables, libéraux à n’en pas douter, qui obéissent à leurs épouses hystériques et laissent leur adolescente arborer son nombril percé.

Walt Kowalski, un Américain blanc bien tranquille…

Kowalski vomit donc tout ce qui est en dehors de l’espace clos de son musée illusoire, un monde d’avant, avant le multiculturalisme et la globalisation, avant la fermeture des usines et l’évanouissement des valeurs nationales.

Avant aussi que la perspective de l’élection d’un Noir démocrate à la tête du pays soit concevable.

Avant que ce dit Noir croie utile de pointer “l’amertume de ces Blancs du peuple qui s’accrochent à leurs armes et à Dieu”, faute de mieux.

Ne restent en effet que la rectitude morale et la virilité brute pour résister, conviction qui poussa Kowalski à porter l’uniforme lors d’une guerre de Corée dont il conserve les reliques et tait le traumatisme.

On lit Support Our Troops sur sa fenêtre et il ne fait aucun doute qu’il est un farouche patriote.

Walt Kowalski n’autorise personne à lui dire que le temps de la toute-puissance innocente et moderne de l’Amérique est révolu, même pas le jeune prêtre qui, lui rappelant les dernières volontés de sa femme, le harcèle.

Il le prouve aux yeux du monde en exhibant son fétiche et sa médaille : sa Gran Torino, une grosse américaine typique des années ’70, une chose assez laide chromée et colorée à quatre roues, dont la fabrication témoigna jadis de l’incomparable grandeur des ouvriers américains (sic !).

Il ne la conduit pas mais jouit de s’en raconter l’épopée : il l’a lui-même montée en 1972, et malgré les sommes folles (tout est relatif dans ce milieu ouvrier) qu’on lui a proposées depuis, il ne s’en séparera à aucun prix…, principalement parce que non vendue elle garde toute la valeur que Kowalski lui attribue !

Produite exclusivement pour le marché nord-américain, les Ford Torino et Gran Torino (issu du nom italien de la ville de Turin, tout simplement, pour lui donner un côté plus exotique) étaient des voitures d’une totale banalité dans la production de l’époque.

Produites sous diverses formes de carrosserie, elles étaient des voitures familiales à caractère populaire, destinées à satisfaire les besoins de la classe moyenne inférieure de la clientèle américaine.

Fabriquées en grande série, elles ne coûtaient pas très cher, ne contenant aucune technique de pointe : les ressorts sont à lames à l’arrière, les freins à tambour sur les quatre roues (on pouvait obtenir des disques à l’avant en option), la direction assistée n’était fournie qu’en option et la boîte de vitesses ne disposait que de 4 rapports en commande manuelle ou de 3 rapports en commande automatique.

Ce n’était en tout cas pas une voiture sportive, plutôt une auto primitive en matière de sécurité, de comportement et d’agrément…

Par rapport à la Torino de base, la Gran Torino était aussi fournie en version Sportsroof, un coupé à deux larges portes latérales avec un toit qui s’étendait pratiquement jusqu’au bout des ailes.

L’habitacle généreux pouvait accueillir facilement cinq passagers et un grand volume de bagages.

Il faut dire que les dimensions extérieures n’étaient pas vraiment compactes : plus de 525 cm de long et près de 202 cm de large.

Il y avait malgré tout beaucoup d’espace perdu !

L’équipement de base d’une Gran Torino était un peu plus complet que celui d’une Torino, avec des vitres à commande électrique à l’avant et une climatisation, mais c’est surtout, en plus de multiples options à la fonction discutable, le choix des moteurs qui permettait de faire la différence.

On pouvait opter pour un 6 cylindres anémique ou pour une grande variété de V8 plus ou moins puissants en fonction de leur cylindrée : entre 4,7 et 6,4 litres.

Par rapport aux standards européens, ces moteurs de grosses cylindrées ne développaient cependant qu’une puissance relativement modeste, mais ils fonctionnaient à des régimes assez lents et fournissaient un couple élevé, étant ainsi parfaitement adaptés aux autoroutes américaines avec leurs longues lignes droites qui se perdent dans l’horizon.

Quant à la consommation, toujours par rapport aux normes en vigueur en Europe, elle était énorme, entre 15 et 20 litres aux 100 kilomètres en roulant en bon père de famille, mais les voitures étaient lourdes, les moteurs affublés de carburateurs gloutons et l’essence ne coûtait pratiquement rien : de l’ordre de 10 cents au litre !

À noter qu’en 1972, la Gran Torino, comme tous les autres modèles américains vendus à l’époque, devait répondre aux normes antipollution introduites aux Etats-Unis à partir de 1971 et recevait donc un pot catalytique.

Cette voiture a donc été choisie avec soin par Clint Eastwood pour bien montrer la stupide vanité de Kowalski à croire encore que cette abomination sur roues avait été le symbole du savoir-faire Américain de Détroit…, folie qui le pousse à la conserver tel un trophée, à la lustrer, à la protéger dans un garage grillagé !

Lorsque la bande de “méchants” immigrés s’extasie devant une telle automobile, il démontre par l’absurde que les rêves sont définitivement perdus, qu’il n’y a pas de renouvellement en un avenir autre, qu’idolatrer le symbole même de toute incapacité technique et technologique est une régression…

Qu’en finale, le jeune voisin de Kowalski hérite de ce symbole d’un total ratage de l’industrie automobile Américaine… et s’y pavane, fier…, caricature la totale perte des vraies valeurs par incapacité intellectuelle…

En ce sens, Eastwood, affirme que le rêve Américain était un leurre, que l’Amérique toute entière s’y est perdue et y a perdu le monde !

Lorsque son jeune voisin, Thao, tente de voler ce “trophée”, il ignore que ce dont il s’emparerait s’il y parvenait, est l’être même de Kowalski : son identité sociale de manœuvre qui fut l’homme moderne de l’Amérique et son identité raciale de Blanc fier, devenu marginal dans un quartier entièrement occupé par les Hmong.

Sa famille ne comprend pas davantage cette excentricité et lui fait savoir qu’ils sont, l’objet et son artisan, devenus des vestiges.

Pour dire vrai, elle convoite en secret la voiture devenue très vintage-chic et tente de remiser le vieil homme vers la pension de retraite.

Pourtant, lorsque ses vauriens de petits-fils fouillent dans sa cave et découvrent une photographie de leur aïeul en uniforme (avec le slogan présomptueux de sa division Live the Legend), les ricanements ironiques des spectateurs accompagnent les leurs.

La photographie a joué un rôle essentiel dans le travail d’Eastwood et cette scène, rapide, témoigne de sa volonté de décaper les icônes pour cerner la vérité des hommes.

Quelle est l’histoire de ces Walt Kowalski, tellement caricaturaux qu’on est sûr de les connaître par cœur ?

Eastwood, lui, les connaît : “J’ai été dans l’armée, je sais de quel bois ces gars sont faits. Ce n’était pas une génération d’hommes qui marchaient sur des œufs… aujourd’hui, ils constatent non seulement que leurs copains disparaissent tout autour d’eux mais qu’avec ceux qui les ont remplacés, il ne leur est plus permis de parler comme ils l’ont toujours fait”.

Dans les années 1960, le ressentiment de ces Blancs ulcérés par leur marginalisation dans une société s’ouvrant aux autres fut nommée white backlash, crispation identitaire de mâles américains ni Noirs ni gays, ni Hispaniques ni handicapés, qui prétendent néanmoins aux mêmes attributions que les autres minorités.

Cette génération délégitimée d’hommes blancs se sent humiliée par la société progressiste et par un État moralisateur, qui lui imposent de reconnaître les Noirs, d’avoir des égards vis-à-vis des faibles et lui fait la leçon sur le port des armes et du crucifix.

Traditionalistes, ils furent les membres d’un groupe désespérément émasculé par des libéraux irréalistes : l’électorat de prédilection de Richard Nixon mais aussi de George Wallace ainsi que de Buch père puis fils… .

Ces petits Blancs voulaient revenir au temps passé dans lequel l’Amérique était un modèle incontestable et être blanc un privilège incontesté.

Ces hommes aujourd’hui âgés, qui ont connu l’Amérique d’avant le multiculturalisme, sont profondément désorientés par une société dans laquelle on ne peut plus, sans risque, gratifier une femme de “poulette” ni même lui faire compliment de ses atours, dans laquelle la norme n’est plus qu’un père de famille dur à la tâche subvienne aux besoins de toute sa famille (sans que le divorce ne soit envisageable).

C’est exactement cet homme qu’incarne Eastwood dans Gran Torino, dont le comédien explique la psychologie en précisant que Walt Kowalski ne comprend rien à tout le baratin du politiquement correct.

Cet Américain anachronique a en mémoire un monde blanc dans lequel les conflits sociaux se réglaient entre Blancs (à l’avantage des Blancs), où l’on pouvait adorer le drapeau et chanter les valeurs traditionnelles sans être suspect d’être un infâme suprémaciste.

Cette nostalgie stigmatisée devient presque, par la caméra d’Eastwood, une parole primitive, dont la beauté vient justement de ce qu’elle exprime une mélancolie de la réaction.

Dans ce pays d’avant, viril et rustique, on pouvait utiliser sans voir à mal des qualificatifs ethniques devenus imprononçables aujourd’hui tels negroes ou colored.

Finalement, les Walt Kowalski veulent pouvoir être blancs dans une société qui a toujours privilégié les dits Blancs, sans avoir à en être redevables et encore moins coupables.

D’ailleurs, les Blancs minables sont ceux qu’ils appellent (d’un terme confondant racisme et haine de classe) : poor white trash, ces Blancs indignes dépeints dans Million Dollar Baby et mentionnés par Kowalski à la fin de Gran Torino.

C’est ce sentiment d’impunité qu’exprime Kowalski en ouverture du film, lorsqu’il lance à son jeune voisin ayant posé le pied sur son territoire : “Fais preuve d’un peu de respect, chinetoque !”…

White ethnics ou la longue marche vers la blancheur…

Le rite de passage que devra subir le jeune Thao sous le regard impitoyable du vieil homme ne se comprend ainsi que par l’arrière-plan historique de la diversité américaine.

L’expérience raciale vécue par ces travailleurs arrivés au XIXe siècle, qui durent prouver qu’ils étaient blancs, est celle du type d’étranger dont Kowalski – d’origine polonaise – ou son ami – le barbier italo-américain – sont issus.

Lorsque leurs ancêtres arrivèrent enguenillés d’Europe, ils ont dû subir dénigrement racial, opprobre culturel et mépris social de l’homme Wasp.

Ces oxymores, white ethnics, se sont fondus dans un prétendu melting-pot, adoptant les codes et la langue des dominants, sans obtenir pour autant la considération des Anglo-Saxons, qui ne voient en eux que des barbares.

En 1924, le Johnson Act mit même temporairement un coup d’arrêt à l’immigration de ces inassimilables. Lorsque dans les années 1960 et 1970, on redéfinit les fondements de la citoyenneté américaine, l’appartenance à un groupe minoritaire semblait autoriser l’expression de créances privilégiées.

Ce “différentialisme culturel” était promu par une gauche libérale qui, trouvant dans les Cultural Studies l’arsenal théorique qui lui manquait pour déconstruire le discours hégémonique de l’Oncle Sam, s’assurait de la protection des frontières entre groupes d’individus.

La droite, partie prenante de cette guerre culturelle, célèbrait l’universalisme du bon Américain, qui se trouve être un homme blanc.

Il devint alors impératif pour ces nouveaux Blancs de signaler leur singularité : être Irish-American, Italo-American ou Polish-American, redécouvrir comme Kennedy ses racines immigrées et inventer une nouvelle ethnicité les incorporant alors plus que jamais dans le giron de la culture blanche dominante.

Ils ne voyaient par ailleurs pas pourquoi ils devaient partager la culpabilité d’un establishment dont ils furent exclus et réparer une oppression blanche alors qu’ils n’avaient pas, eux, réduit les Noirs en esclavage (ils sont arrivés après).

Ils seront donc les derniers à reconnaître aux Africains-Américains un droit à l’égalité.

Dans le Detroit de Kowalski, les Polish-Americans sont aux premières loges lors des émeutes raciales et racistes de 1967.

Le paradoxe est qu’alors qu’ils réprouvent l’idéologie de la subversion identitaire dominante chez les élites politiques et universitaires, ils réclament eux aussi un droit à l’affirmative action.

Ils obtiendront, bien plus qu’une reconnaissance, un statut inespéré de Pilgrim Fathers : désormais l’Amérique sera une terre d’immigrés ; les Noirs saisissant le message et, par la voix de Martin Luther King, s’étranglèrent devant cette mystification.

Ellis Island devint un lieu de pèlerinage et ces citoyens bon teint, véritable minorité modèle, y sont toujours célébrés comme les vrais Américains.

Kowalski en sait donc long sur le douloureux chemin de croix qui mène à l’identité américaine et au respect afférent.

Eastwood, après avoir longtemps incarné la figure de l’étranger familier venu du grand Ouest sauvage, s’est mis à dessein dans la peau de ces Américains avec trait d’union (hyphenate-Americans) : dans Million Dollar Baby, Franckie Dune est passionné par le celte qui le lie à son ascendance irlandaise.

Mystic River, qu’Eastwood réalisa, plonge le spectateur dans l’univers de ces Irlandais catholiques aux prises non seulement avec l’élite Wasp mais avec les autres minorités.

On rencontre également dans Gran Torino ces descendants d’Irlandais par la figure du prêtre rouquin.

Dennis Lehane, l’auteur de Mystic River, place comme Martin Scorsese au cœur de son œuvre l’exhibition de l’hyper-violence de ces tribus américaines, constitutives de la grande épopée nationale.

En écho à Gran Torino, son nouveau roman, Un pays à l’aube, témoigne du désenchantement de vétérans (rentrés ici après la Première Guerre mondiale) dans un pays brisant ses ouvriers immigrés et exacerbant ses divisions raciales.

L’Amérique n’est alors plus en paix : la figure de l’Autre menace sa cohésion.

Les deux récits, Un pays à l’aube et Gran Torino, sont les chroniques d’une chute brutale d’un siècle dans l’autre, qui redistribue les cartes du pouvoir et crée de nouveaux parias.

Mais alors que l’Amérique blanche de 1919 met les immigrants encore métèques (Irlandais, Grecs, Italiens, Slaves, Ashkénazes, etc.) dans la même périphérie de l’identité nationale que les Noirs, le pays de Gran Torino célèbre les Walt Kowalski qui sont devenus le centre, ayant à se titre le droit de définir de nouvelles marges.

Les hippies contestataires sont devenus des bourgeois et les minorités sont devenues majorité.

Le préjudice de classe et de race s’applique à d’autres et ils revendiquent le droit de se comporter comme les gardiens frileux de l’identité américaine.

Le renversement des normes hérité des années 1960 interdisait d’offenser un groupe racial, culturel ou autre en favorisant une neutralité discursive que l’on a appelée “politiquement correct”.

Il y a, depuis lors, des mots que l’on ne prononce plus, fût-ce en se mordant les lèvres.

Or, jamais sans doute depuis les saillies douteuses d’Adrian Cronauer (interprété par Robin Williams) dans Good Morning Vietnam (1988), on n’avait entendu un tel déferlement d’injures anti-asiatiques.

Lorsqu’il articule quelques mots, Kowalski n’a que racisme ordurier à la bouche, traitant l’Autre de chink ou gook, équivalents américains de “chinetoque” ou “niakoué”.

L’étymologie du terme gook, employé à tout bout de champ dans le film, précise son usage : il fut pour la première fois utilisé en 1900 lors de la guerre des Philippines pour désigner les soldats yankee avant de prendre à l’inverse le sens d’une appellation insultante et raciste pour les ennemis asiatiques de l’Amérique, au Japon, en Corée ou bien sûr au Vietnam.

Plus qu’un mépris racial, ce jargon de bidasse est l’expression d’une crainte tenace du péril jaune.

Ce mot, banni du discours public, ne fut autorisé qu’à un seul homme, John McCain, qui dit détester les gooks, précisant qu’il applique ce terme non à tous les Vietnamiens mais à ces geôliers uniquement.

Eastwood explique que la sensiblerie des libéraux bien-pensants est un problème plus important que l’énonciation verbale elle-même.

Voilà pourquoi son Kowalski refuse le “politiquement correct” et blasphème tout autant qu’il injurie son italo-américain de compatriote.

S’insulter sur une base ethnique (sale rital, sale polack…) est, à la façon des dozens (joutes oratoires des Noirs américains), leur façon d’éprouver leur virilité par le brio de l’invective.

Dans une scène indéniablement comique, les deux hommes se livrent à cet exercice d’improvisation et les spectateurs rient.

Certes, ce rire est celui de la reconnaissance : la haine viscérale et caricaturale de Walt Kowalski est un signe distinctif du héros-type “eastwoodien”, primaire et bestial.

Mais c’est aussi un rire nerveux.

Eastwood porte un regard ambivalent sur cet homme, dont on vient à pardonner les saillies à mesure qu’il se lie d’amitié avec la famille Van Lor, prenant son sous aile protectrice le jeune garçon de la famille.

Or jamais il ne renonce à gratifier ses nouveaux amis de stéréotypes xénophobes, ces derniers s’en accoutumant fort bien d’ailleurs au point que la jeune Sue, qualifiée de dragon lady par Walt, avoue regretter que son propre père ne soit pas exactement comme lui.

Le fardeau de l’homme blanc : transmettre les valeurs de l’américanité…

Comme lui, c’est-à-dire blanc, mâle et machiste, rétrograde et violent.

Certains lisent Gran Torino comme l’histoire d’une rédemption, Eastwood décrétant dans ce film ultime la mort de son héros-type.

Pour Salon, la fin du film constituerait même des excuses pour les crimes passés de Dirty Harry.

Kowalski nous invite certes à croire à cette repentance de l’idole : repoussant les marques de considération de ses voisins, après qu’il a chassé des délinquants, il tient à préciser : “Je ne suis pas un héros, j’ai juste essayé de virer ce chinetoque geignard de ma pelouse”.

Celui que l’on est tenté d’excuser, c’est donc en réalité Kowalski et son racisme viscéral, comme si ses mots pouvaient être anodins et même porteurs d’une certaine forme de franchise nécessaire pour sortir du diktat des coupeurs de cheveux en quatre.

Un homme, un vrai, se sert de ses muscles pour soulever des machines, tondre sa pelouse mécaniquement et réparer ce qui est cassé après avoir bricolé sa voiture.

Il peut boire sans vaciller des dizaines de bières par jour.

Lorsqu’il s’adresse à quelqu’un, il le fait sans fioritures, sans minauderies et sans tact.

Si le jeune Thao veut devenir un Américain à part entière, il devra donc enfiler cet uniforme-ci, prendre un casque de chantier, cracher par terre, pester contre les “baltringues” et se mettre résolument à séduire la jeune fille de son choix.

Certes, ce que suggère Eastwood est que, peu importe la couleur de la peau, les valeurs américaines (le courage, le labeur, l’éthique du travail, la virilité) peuvent être transmises et apprises.

Symboliquement, Kowalski offre ainsi à Thao une boîte à outil, nécessaire à américanité que des mauvais immigrés s’empressent de lui voler.

Mais ce grimage en Américain suggère en filigrane que les Hmong sont a priori dénués de ces mêmes qualités et, en effet, il n’existe aucune figure masculine positive chez les Van Lor.

Thao se conforme entièrement au stéréotype de l’Asiatique docile et poltron, qui ne s’épanouit qu’au contact de l’hyper-masculinité blanche.

Derrière cette exaltation des grognements du vieil homme blanc se dessine donc insensiblement le thème du fardeau de l’homme blanc.

Eastwood réinterprète dans ce film le mythe cinématographique du Messie blanc, seule figure d’autorité en charge de minorités infantilisées et dépendantes.

Même la spirituelle Sue, la sœur, qui s’emploie par la dérision à sortir Kowalski de son autisme culturel doit accepter que seul un homme comme celui-là peut la sauver lorsque des Noirs la menacent.

Cette scène est d’ailleurs la seule du film dans laquelle les Noirs sont représentés, ce qui est d’autant plus surprenant que son action se déroule à Detroit.

Ils sont présentés comme les membres d’un gang désœuvré, que Kowalski aborde par le terme spooks.

Ici encore, le choix des mots est éloquent.

D’une part, il est peu vraisemblable qu’un xénophobe virulent comme lui prononce spontanément autre chose que le N word, traduction américaine de nègre.

La principale victoire du “politiquement correct” fut en effet de proscrire l’usage de ce mot, naturellement présent dans la bouche de certains Blancs.

Eastwood est donc prudent et ménage les susceptibilités de son public : il laisse néanmoins Kowalski, sans susciter de réaction, qualifier les Noirs de spooks, mot ambivalent signifiant à la fois fantôme, et par antiphrase, Négro.

Un précédent littéraire permet de comprendre l’ambiguïté pernicieuse de ce mot : dans La Tache de Philip Roth, c’est pour avoir utilisé ce terme afin de désigner deux étudiants absentéistes (Existent-ils où sont-ils des fantômes spooks ?) sans savoir que les étudiants en question étaient noirs (spooks devient donc pour eux synonyme de négros) que Coleman Silk, le professeur d’université, doit démissionner.

Motif clé du roman, spook est le mot emblématique de l’hypocrisie du discours autorisé.

Est-ce vraiment une discrimination raciale, répréhensible à ce titre, de dire spook ?

Dans le contexte d’une nouvelle guerre culturelle opposant les angry white male à Bill Clinton, Philip Roth offrait une réflexion stimulante sur les perversions du “politiquement correct”.

Mais la rage désinhibée de son personnage est fondamentalement différente de celle de Kowalski : Coleman n’est pas un homme blanc.

Amérique post-raciale ou racisme décomplexé ?

Qui peut jeter la pierre à Walt Kowalski ?

Il est plus facile de dénoncer le racisme lorsque l’on est un bourgeois éduqué que lorsque l’on se confronte quotidiennement, dans les quartiers en déshérence de l’Amérique, à la difficulté de garder sa dignité.

Rappeler cette évidence comme le fait Clint Eastwood n’est pas illégitime et corrobore des études universitaires sérieuses montrant que les Blancs déclassés de Detroit, auteurs parfois d’injures raciales intolérables, sont en réalité victimes de leur pauvreté syntaxique et se révèlent bien moins racistes dans les faits que des gens plus policés.

Gran Torino a même la vertu d’éprouver la capacité de résistance des spectateurs à l’écoute d’une bande sonore qui assourdirait les oreilles sensibles si Eastwood n’était prémuni de toute suspicion de racisme : chacun connaît son œuvre et la place des Indiens et des Noirs dans la communauté idéale que son cinéma s’est proposé de recréer.

En engageant les Américains à se décomplexer dans leur approche terminologique de la race, à se libérer de la crainte de la vindicte si les mots tabous sont évoqués, le réalisateur poursuit la conversation raciale entamée par Barack Obama lors de la campagne : ce dernier, lors de son discours de Philadelphie, n’avait-il pas confié que sa bien-aimée grand-mère disait nègres pour parler des Noirs, ce qui ne justifiait pas pour autant qu’il la répudiât ?

Plus encore, en invitant à croire à la société post-raciale, en mettant sur un strict plan d’égalité symbolique les intransigeances des Noirs et les stéréotypes des Blancs, Barack Obama a même laissé entendre qu’il n’était de racisme que l’on ne puisse expliquer par le contexte.

Il appela dans ce discours sur la race à comprendre les grognements de l’homme blanc au même titre que la colère de l’homme noir.

“Il est temps de pouvoir parler de la race aux États-Unis sans être taxé de raciste”, proposa-t-il, mettant cet adage en pratique en prenant pour vice-président celui qui remarquait ingénument au début de la campagne démocrate que pour la première fois un Noir aussi évolué (articulate) s’impose sur la scène publique.

C’était une remarque raciale mais Obama refusa de la juger raciste.

Walt Kowalski ne croit pas davantage aujourd’hui au mythe de l’Amérique post-raciale qu’il ne crut au tout-ethnique des années 1960 et 1970.

Il sait néanmoins quelle stratégie mener pour conserver sa place au centre de la société américaine, qui demeure indéfectiblement blanche.

Son racisme est peut-être, comme le disent Obama et Eastwood, le fruit d’une longue désaffiliation sociale et économique, l’expression outrancière d’angoisses légitimes, en somme un parler populaire et rustique qui méritait bien l’indulgence des privilégiés.

Mais si Obama et Eastwood avaient tort ?

Si, comme le vitupéra le pasteur Wright et comme le relèvent les universitaires, le racisme n’est pas accidentel mais profondément enraciné dans les consciences américaines ?

On pourrait alors lire ce film au premier degré, c’est-à-dire comme l’expression d’un nouveau backlash provoqué par le spectre de la fin de l’Amérique blanche, démographiquement menacée et symboliquement contestée par l’élection d’un Noir à sa tête.

Que signifie être Blanc lorsque l’identité blanche n’est plus la norme ?

Walt Kowalski incarne une réponse, donnant potentiellement des arguments à ceux qui soutiennent, comme Bill O’Reilly, qu’il est désormais temps de lever les accusations de racisme dès qu’on évoque le problème racial, de réformer une bonne fois pour toutes les politiques périmées de réparation pour les Noirs, qu’elles soient pratiques (l’affirmative action) ou discursives (politiquement correct).

Les propos orduriers de Walt Kowalski indiquent que le racisme dirigé contre ces nouveaux Autres que sont les Asiatiques passe aisément entre les mailles du filet moral.

Ces derniers sont aujourd’hui les premières victimes de discrimination aux États-Unis, étant communément admis que ce n’est pas vraiment du racisme de dire chinetoque ou bridés.

Accordons un moment à Eastwood que ce n’est pas vraiment du racisme donc, lorsque Kowalski ou McCain disent gooks.

Faisons crédit aux idéalistes qui virent dans l’élection d’Obama la fin des préjugés raciaux et, dans Gran Torino, l’espoir d’un pays racheté de sa xénophobie.

Mais faudra-t-il alors s’étonner si, devant cette levée consensuelle des inhibitions, d’autres représentent toute honte bue Barack Obama en cadavre de chimpanzé, arguant que ce n’est pas vraiment du racisme ?

Gran Torino est, à l’image du cinéma d’Eastwood, une œuvre qui se prête aux lectures multiples.

Premier film peut-être de l’ère Obama, il indique les ferments non pas encore d’une réaction identitaire blanche mais d’une volonté de résistance.

La race persiste en Amérique, elle ne se laissera pas si facilement dépasser.