Invictus de Clint Eastwood, et Disgrâce, de Steve Jacobs…

L’Afrique du Sud fait l’objet de deux films sortis simultanément : Invictus de Clint Eastwood, et Disgrâce, de Steve Jacobs, d’après le roman de John Maxwell Coetzee. Par le biais d’une lecture comparée, voici une sorte de tableau de l’ère post-apartheid.

Dans son nouveau film, Invictus, Clint Eastwood use de la métaphore du terrain de rugby pour symboliser un espace sud-africain devenu anachronique, un bastion dominé par des Blancs qui croient encore que, même réduits aux arpents du stade, leur territoire est épargné.

Le règne de la suprématie blanche s’est en effet officiellement achevé en 1994 mais il reste le rugby, et toute la popularité de Mandela ne suffit pas à convaincre joueurs et supporters de l’équipe nationale de la nécessité d’abdiquer.

Au contraire, l’élection du prisonnier de Robben Island [Mandela passa 18 de ses 27 années d’incarcération sur cet Alcatraz sud-africain. Jacob Zuma, l’actuel président sud africain, a lui-même été emprisonné 10 ans à Robben Island.] épaissit le fiel des Afrikaners qui marmonnent entre leurs dents que, dorénavant, “le pays est jeté aux chiens” comme le dit, en ouverture du film, un curieux observant le cortège présidentiel.

Le sport a résolument partie liée avec le fantasme d’une identité nationale et, comme dans nombre d’anciennes colonies britanniques, le rugby est le théâtre de jeu de la masculinité blanche [Chandler Timothy J. L. Nauright : Making the Rugby World : Race, Gender, Commerce, Frank Cass Publishers ; 1999. Voir également l’article de François Archambaud, Les significations et les dimensions sociales du sport ; Sport et identité nationale, Cahiers Français, n° 320.].

Le postulat du film, tragiquement juste, est que malgré la présence anecdotique d’un joueur noir sur le terrain, les Springboks sont toujours, trois ans après l’abolition des lois ségrégationnistes, un apartheid en survêtement.

Ni Blanc ni Noir.

Vert et Or…

Grâce à la caméra d’Eastwood, on mesure l’intelligence madrée de Mandela qui, par son soutien personnel à l’équipe et son amitié naissante avec son capitaine, François Pienaar, entend faire des Springboks une équipe porteuse du message de la réconciliation.

En s’appropriant l’emblème raciste, le signe même de la domination post-coloniale [Le terme « post-colonial » désigne ici le rapport de domination entre Blancs et non Blancs en Afrique du Sud et ne correspond pas stricto sensu au statut juridique des populations concernées au sens ou l’Afrique du Sud, membre du Commonwealth, fut une colonie de la Grande Bretagne jusqu’en 1961.], il espère en désamorcer la puissance symbolique et unir sa nation.

Les gardes du corps blancs et noirs de Madiba [Nom civil de Nelson Mandela en langue Xhoxa.], chœur grec du récit et métonymie de la population, semblent ainsi progressivement renoncer à la haine puis au ressentiment muet pour envisager l’Afrique du Sud réconciliée voulue par leur héros.

Lors de la victoire finale de l’équipe, Blancs comme Noirs fredonnent ensemble “Nkosi Sikele”, l’hymne de la nation noire… et jettent les premières pierres d’une grande conversation nationale en quête de vérité et de réconciliation.

Invictus, spectacle réjouissant, se clôt alors par une promesse.

Les Blancs allaient renoncer à leur atavisme de planteurs.

La conclusion sans doute un peu mièvre du film d’Eastwood pose pourtant la question essentielle de la nouvelle nation en devenir : combien de François Pienaar et de poignées de main permettront au pays de réaliser l’idéal post-raciste ?

INVICTUS (1875) de William Ernest Henley

Out of the night that covers me,

Black as the Pit from pole to pole,

I thank whatever gods may be,

For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance,

I have not winced nor cried aloud,

Under the bludgeonings of chance,

My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears,

Looms but the Horror of the shade,

And yet the menace of the years,

Finds, and shall find, me unafraid.

It matters not how strait the gate,

How charged with punishments the scroll,

I am the master of my fate,

I am the captain of my soul.

Un autre film, sorti sur les écrans français le 3 février dernier, est d’une certaine façon un aggiornamento brutal du chant lyrique d’Invictus.

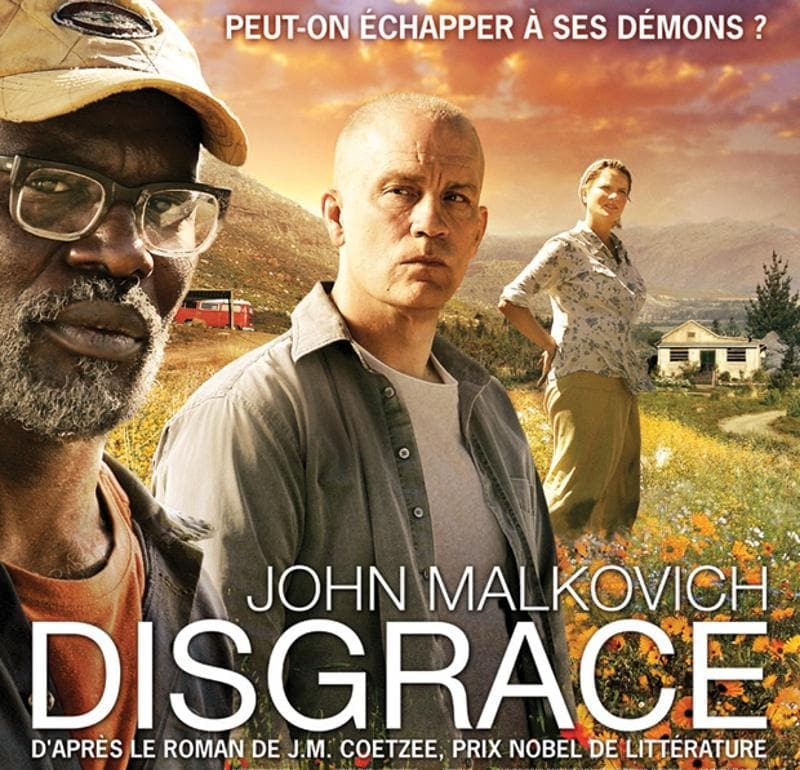

Disgrâce est l’adaptation cinématographique du roman de John Maxwell Coetzee publié en 1999.

Cette année est celle du départ de Mandela, la fin d’une transition démocratique placée sous le signe de la parole et de la reconnaissance des torts.

Après lui s’ouvre le temps du mutisme et de la honte, disgrace, ou de l’absence de honte.

John Malkovitch interprète ainsi un universitaire blanc qui, prisonnier entre culpabilité et amertume demeurerait, s’il le pouvait, irréductiblement sourd aux bruits de la nouvelle Afrique du Sud.

Si Mandela trouvait dans la poésie victorienne la force de combattre [Le titre du film est tiré d’un poème de William Ernest Henley de 1875 : Invictus.], David Lurie s’y réfugie comme dans un sanctuaire civilisationnel, et lit en Shelley, Byron ou Wordsworth les échos de sa supériorité irréductible d’Africain blanc de souche européenne.

Il méprise la politique mais ne tolère aucune entrave à la réalisation de ses désirs, même lorsque ceux-ci sont désormais politiquement intolérables.

Il n’est pas une brute raciste et ses sentiments sont ceux d’un homme délicat.

Pourtant, tout autant que les joueurs rustiques et musculeux des Springboks, il illustre la résilience du paradigme racial en Afrique du Sud après Mandela.

Film remarquable de l’Australien Steve Jacobs, Disgrâce est une adaptation très fidèle du texte de Coetzee, qui paya cher le succès de ce roman.

L’ambiguïté de son récit, raconté par un narrateur blanc réactionnaire, et surtout, l’évocation en son cœur du viol de la fille de Lurie par trois hommes noirs, nourriraient selon ses contempteurs les stéréotypes raciaux.

Accusé de racisme par l’ANC, Coetzee doit alors émigrer en Australie en 2002, un an avant d’être célébré par son pays pour son prix Nobel de littérature.

Il rejoint ainsi Nadine Gordimer, Alan Paton, Rian Malan, Antjie Krog ou Troy Blacklaws dans le groupe des écrivains sud-africains qui portent la voix de leur pays à l’étranger et qui, incidemment, sont tous blancs [Gertrude B. Makhaya, The trouble with J. M. Coetzee, The Oxonian Review, 1er Mars 2004.].

Ces derniers offrent au monde un témoignage et une littérature de l’exil et de la pénitence qui semble avoir une amplitude universelle, surtout lorsque, comme chez Coetzee, l’Afrique du Sud n’est jamais nommée, pas plus que l’époque n’est précisée.

Mais au-delà de la qualité propre de chacune de ces écritures, le sentiment de la faute et la quête de rédemption qui les hantent sonnent certainement de façon particulière aux oreilles des anciennes nations coloniales et, plus encore, à celles des pays qui se sont bâtis sur un racisme institutionnalisés.

Il n’est ainsi guère surprenant que les Etats-Unis et l’Australie [La reconnaissance australienne des crimes commis sur les Aborigènes eut en février 2008 lorsque le nouveau Premier ministre Kevin Rudd et le chef de l’Opposition Brendan Nelson se sont excusés devant le Parlement au nom du peuple australien pour les crimes commis par le passé : We apologize for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians. We apologize especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country.], où il a vécu, aient partie liée avec l’adaptation du roman de Coetzee.

La conscience torturée de l’homme blanc contrit leur est plus que familière.

Le fardeau de l’homme blanc…

Or, justement, Disgrâce relate l’existence d’un homme qui, des années après la fin du régime d’Apartheid (1948-1994), n’a aucune intention de s’excuser.

Ni pour sa fréquentation d’une prostituée exotique, ni pour sa liaison avec une de ses étudiantes, une métisse qu’il appelle “la brune”.

Son désir le pousse en effet à la subjugation des femmes coloured [En Afrique du Sud, on a nommé coloured les populations aux origines mêlées et diverses (africaine, indienne, indonésienne, mauricienne…). Le métissage dont sont issues ces populations ne se limite donc pas aux Noirs et aux Blancs.], ce que ce maître blanc considère n’être que l’appel d’Eros, un instinct supérieur et légitime que les misérables qui le réprouvent ne sauraient comprendre.

Lorsqu’il comparait devant la commission de discipline de son université, subtile métaphore des comités “Vérité et Réconciliation”, il refuse non seulement de reconnaître que la nature non consentie de ses relations avec la jeune Mélanie ait été un viol mais, plus encore, il préfère plaider coupable devant ce qu’il juge être un tribunal fantoche plutôt que d’avoir à présenter des regrets.

La grande pénitence nationale ne passera pas par lui et, préfigurant le Coleman Silk de Philip Roth [Philip Roth, La Tache, Folio Gallimard, 2004.], il raille le zèle politiquement correct du monde universitaire : “Devant ce tribunal séculier et laïc, j’ai plaidé coupable, j’ai opposé ma défense en termes séculiers et laïcs ; cela devrait suffire. Le repentir n’a rien à voir là-dedans. Le repentir est d’un autre monde, d’un autre domaine du discours” (2001, p. 76).

Or, le discours d’autorité qu’il maîtrisait, celui de l’ordre patriarcal blanc, n’est plus à l’heure de la nation arc-en-ciel.

Renvoyé de l’université, il se réfugie chez sa fille qui vit dans une petite ferme de la région orientale du Cap, grande plaine sauvage qui rappelle le paysage et le mysticisme du western américain.

Les plans somptueux de Jacobs sur cet arrière-pays magnifient la suggestion de Coetzee, qui fut également celle de grands films d’Eastwood, selon laquelle la régénération morale par le retour à nature est un leurre.

Disgrâce est ainsi à la fois une allégorie des fractures de la nouvelle Afrique du Sud et une anti-pastorale.

En Afrique du Sud, derrière le paysage se pose en effet la question de la propriété.

Le grand ouest du western élide l’expropriation des Amérindiens tout en ne suggérant qu’elle.

Le paysage époustouflant et irréel de Disgrâce inviterait à oublier que les Blancs possèdent encore plus de 80 % de la terre, n’était l’espace du récit qui oppose au premier plan deux fermes.

L’une appartient à une fermière blanche,la fille de Lurie, l’autre à l’ancien boy devenu fermier à son tour.

Une réconciliation sans réparation…

Le destin irrésolu du pays s’incarne alors dans un double face à face, entre Blancs et Noirs et entre le père et la fille.

Lucy est une ancienne hippie qui est revenue à la terre pour vivre un idéal alternatif en élevant des chiens.

Lesbienne, elle s’y est installée avec son amie avant que cette dernière la quitte.

Elle partage désormais d’égale à égale l’exploitation avec son voisin noir, Petrus.

Son père en revanche voit dans son excentricité la perpétuation du pays d’avant : “Fermière modèle, sur la frontière de la colonie. Jadis, c’était le maïs et le bétail. Aujourd’hui les chiens et les jonquilles. Plus ça change et plus c’est la même chose. L’histoire se répète sur un mode mineur” (p. 81).

Lurie continue de lire ce nouvel ordre sud-africain, “une nation arc-en-ciel” dit-on, comme un simulacre, chacun jouant un jeu qui prendra fin lorsque le rideau tombera.

Le mythe du colon afrikaner est intimement lié à l’idée de la conquête de la terre et à la logique du fermier/pionnier.

L’emblème de la nation-ethnique, ou Volk, toujours célébré en Afrique du Sud, se situe dans une pure logique coloniale.

Sur ce territoire qu’il voudrait vierge, l’universitaire devenu fermier retrouve d’anciens réflexes : “C’est Petrus qui fait tout le travail, pendant qu’il est sur son pliant et se frotte les mains pour les réchauffer. On se croirait au bon vieux temps, baas en Klaas, le maître et le vilain. Sauf qu’il ne se permet pas de donner des ordres à Petrus” (p. 148).

Mais ce dernier a désormais des droits dont celui de venir dans la ferme de Lucy comme bon lui semble.

De façon intéressante, le point d’exaspération semble atteint d’emblée lorsque Petrus regarde bruyamment le football à la télévision, imposant son engouement pour les Bushbucks à un Lurie/Malkovitch consterné.

Eriq Bouaney dans le rôle de Petrus / DR Bac Films Petrus, interprété par le comédien français Eriq Bouaney, est la Némésis de Lurie : il est noir, inéduqué, travaille de ses mains, aide Lucy à entretenir sa ferme et la protège.

Lui est un esthète déchu de son statut social, médiocrité qu’elle lui rappelle brutalement : “Je suis une femme seule. Je n’ai pas de frère. J’ai un père, mais il est loin, et de toute façon, pour ce qui compte ici, il est impuissant” (p. 254).

Le mot est lâché, impuissant, alors même que Lucy est désormais enceinte d’un des hommes noirs qui l’ont violée.

Le montage élégant du film offre au spectateur une vision douce de l’ascension sociale de Petrus, qui agrandit sa ferme, achète des animaux à sacrifier et surtout, qui finit par obtenir la propriété de la ferme de Lucy.

À cette mobilité sociale ascendante s’oppose l’agonisante déchéance, la disgrâce, du professeur de littérature britannique.

Alors que Petrus, au nom de son autorité patriarcale, protège l’un des violeurs de Lucy parce que ce dernier est l’un des siens, David Lurie ne peut empêcher le viol de sa fille par trois jeunes hommes sortis de nulle part et l’aliénation volontaire de cette dernière à la fin du récit.

Sa parole elle-même devient minoritaire, d’autant plus qu’il exprime une position désormais caduque.

Le discours de l’homme blanc qui n’a pas dit sa faute est nulle et Lucy ne veut pas l’entendre.

Il lui offre vainement une échappée vers l’ordre défunt : dénoncer le jeune noir à la police, vendre la ferme pour aller en ville, quitter l’Afrique du Sud pour l’Europe civilisée, et surtout la présenter elle comme la victime de l’histoire : “C’était un acte criminel. Il n’y a pas de honte à être victime d’un crime” (p. 142) ; “C’est l’histoire qui s’exprimait à travers eux… Une histoire de torts longuement subis… Il t’a peut-être semblé qu’ils s’en prenaient à toi personnellement, mais ce n’était pas le cas : cela venait de loin, dicté par les ancêtres” (p. 198)… “Ils te veulent comme esclave” (p. 201).

Or Lucy refuse toute rédemption morale parce qu’elle veut expier le crime de ses pères : “Et si… si ça c’était le prix à payer pour rester ici… ils considèrent que je dois quelque chose. Ils se considèrent comme des créanciers, qui viennent recouvrer une dette, un impôt. De quel droit pourrais-je vivre ici sans payer mon dû ?” (p. 200).

La “rhétorique de l’ellipse” est un grand recours de l’Afrique du Sud face aux viols et si c’est la nouvelle loi, alors elle s’y plie.

Il s’agit moins pour elle d’un châtiment que d’une réparation, elle donne sa terre et son corps, les lieux mêmes de la domination coloniale [Lucy Valerie Graham, “Reading the Unspeakable : Rape in JM Coetzee’s Disgrace”, Journal of Southern African Studies, Volume 29, Number 2, June 2003.].

Un silence contre un autre…

Lucy n’est pas dupe de la nature du contrat qui a été signé pour prix de la réconciliation, accord scellé symboliquement par la poignée de main de Mandela à François Pienaar : les Afrikaners ne jetteraient pas le pays dans le chaos en refusant la nouvelle démocratie et cette dernière serait bonne fille ; personne ne paiera pour les crimes ancestraux commis par les colons.

Cette transaction à l’amiable eut son épisode cathartique lorsque la commission “Vérité et Réconciliation” fit comparaitre les coupables de violences physiques durant l’Apartheid et offrit le pardon à ceux qui confessaient.

Dix-sept sages, Noirs et Blancs, se rassemblèrent à compter du 13 novembre 1995 et dix-huit mois durant pour entendre ce que la romancière Antjie Krog a nommé “la douleur des mots”, des aveux pour exorciser le passé [Paru chez Actes Sud en 2004. Voir le compte rendu critique de Nimrod, la douleur des mots d’Antjie Krog, Phase critique 9 Commission Vérité et Réconciliation, Africultures, Mai 2003.].

Mais cette expérience d’amnésie collective ne fut en rien un Nuremberg.

On ne jugea pas le régime d’Apartheid en tant que tel mais seulement des individus appartenant à des groupes armés, et par ailleurs, la confession des crimes était promesses d’absolution.

Cette tentative de justice restauratrice n’avait comme seul but que de faire tenir ensemble un corps social qui menaçait d’imploser [Paul Ricoeur dans Barbara Cassin, dir. Le genre humain, N° 43, 2004 : Vérité, réconciliation, réparation.].

En somme, d’une manière subtile, l’absence de culpabilité collective a elle aussi été négociée.

Cette épreuve fut certes une étape essentielle, indispensable, un rituel de transition qui, selon les mots justes d’Achille Mbembe, devait délivrer de la haine, de la haine de soi et de la haine de l’autre.

En effet, ce que des siècles de racisme avaient fait, c’était de conduire tout le monde sur la porte étroite du sépulcre.

Après avoir séjourné auprès du sépulcre, il fallait pouvoir revenir à la vie.

En réalité les zombis hantent la nouvelle nation…

Un Afrikaner à l’esprit malade, comme la plupart des Sud-Africains blancs, David Lurie sait donc que les anciens maîtres s’en tirent plutôt à bon compte et que la Réconciliation s’est faite sans coup férir.

Il ne comprend donc pas, ontologiquement, la raison pour laquelle il devrait se repentir.

C’est toute l’ambiguïté de l’œuvre de Coetzee dans laquelle, comme le relève Houssay-Holzsbuch dans un superbe article : “la voix qui écrit l’histoire est blanche, incapable de dire l’autre sans risquer l’aphasie, incapable de se légitimer face à l’éclatement du réel”.

Les David Lurie sont d’une certaine façon la contre-voix des auteurs évoqués plus haut, leur part sombre, eux qui sont pourtant pétris d’un sens aigu de la faute.

Les accusations de racisme proférées à leur encontre sont d’autant plus discutables qu’ils confessent les turpitudes des Blancs et leur ambivalence morale.

Ils parlent apparemment des autres Blancs, les infâmes, mais expriment en sous texte la part rancie de leur propre hérédité.

Rian Malan, grande plume sud-africaine longtemps réfugié aux Etats-Unis, tenta par exemple dans son roman In my Traitor’s heart, d’écrire la nature fatalement ambiguë de son être, déchiré écrit-il entre son identité évidente d’homme blanc consterné par l’Apartheid et les horreurs commises en son nom et son moi viscéral, celui d’un Afrikaner à l’esprit malade !

Une lecture trop rapide de Disgrâce s’attarderait sur le réalisme allégorique d’un récit qui évoque ce qu’est en effet devenu l’Afrique du Sud : une terre de chaos à bien des égards, dans laquelle la violence s’est emparée de la société civile de façon conjoncturelle et paroxystique [Myriam Houssay-Holzchuch, La violence sud-africaine ; Essai d’interprétation, Géophile/Géographie-cités, École Normale Supérieure Lettres et Sciences humaines (Lyon)].

L’ordre d’une société, c’est-à-dire le produit de son histoire, s’inscrit dans les corps et le viol des femmes atteint un degré inimaginable en Afrique du Sud depuis le début des années 1990 (on estime qu’une femme sur trois en Afrique du Sud en aurait été victime).

L’actuel président du pays lui-même fut inculpé pour ce crime.

La propagation terrifiante du sida en est un symptôme tragique et la première chose dont s’enquiert Lurie après le viol est de savoir si sa fille a été contaminée.

Mais si ce que certains interprètent comme une crise de l’identité masculine chez les hommes noirs explique le cauchemar, ce n’est pas celle-là que Disgrâce dévoile [Le viol serait compris comme un acte de pouvoir dans une société aux valeurs patriarcales, mais destructurée par l’apartheid et le chômage ; l’homme noir, en particulier, aurait vu son statut traditionnel détruit par l’apartheid. Lisez également les sites des institutions sud-africaines qui luttent contre les violences faites aux femmes]

Coetzee décrit peut-être le viol d’une femme blanche par des Noirs déterminés, violeurs professionnels (p. 201) et le refus de Petrus de dénoncer l’un d’entre eux, mais il offre en contre-champ la figure pathétique, vile et également machiste de Lurie.

Ce dernier n’a-t-il pas eu des relations non désirées avec une de ses jeunes étudiantes de couleur ?

Il est celui dont la construction narcissique, celle du seigneur blanc qui exprime sa toute puissance par une sexualité qu’il aime avilissante pour l’Autre (la femme et la non-blanche) fait honte à la nation tout entière.

En contrebande, c’est bien une histoire sociale implicite, pour reprendre des mots appliqués à Nadine Gordimer, que révèle Coetzee, celle d’un fantasme post-colonial qui mène à la déchéance morale et physique de tout le pays.

Le retournement psychologique de la logique de domination est un ulcère déjà diagnostiqué par Coetzee dans ses premiers romans, contemporains de l’Apartheid, In the Heart of the Country (1977) et Waiting for the Barbarians (1980), dans lesquels, de maître, de bourreau, de colonisateur, le narrateur devient esclave, colonisé.

Ainsi, le thème du chien, abordé avec la phrase rageuse qui ouvre Invictus (avec Mandela, le pays serait jeté aux chiens), est récurrent dans Disgrâce ; ils sont élevés avec amour par Lucy puis sauvagement assassinés par les jeunes Noirs.

Ceux, innombrables, qui sont abandonnés par les hommes sont euthanasiés par David Lurie sans qu’il cille. Rien de pire que d’être un chien et pourtant, dans cette nouvelle Afrique du Sud où ni son érudition, ni son statut ni sa couleur de peau ne viennent maquiller son avilissement, il se juge aussi pitoyable que la bête : “comme c’est humiliant… de repartir à zéro. Sans rien… sans atouts, sans armes, sans propriété, sans droits, sans dignité. Comme un chien. Oui, comme un chien”. (p. 256).

Quand le Rugby sud-africain signifiait la lutte contre l’oppresseur…

On comprend alors, avec Disgrâce, le génie politique de Mandela qui comprit la séquence narrative dans laquelle l’ancien maître blanc se sent dépossédé, vaincu, humilié.

Cette tension entre culpabilité honteuse et ressentiment devant l’effondrement symbolique de la masculinité blanche fut ainsi lourde de conséquences aux États-Unis, lors de la Reconstruction (1865-1877) après l’abolition de l’esclavage, ou au lendemain du vote des droits civiques (1964).

La rage de l’homme blanc en colère [Angry White Male est le nom que l’on donna aux Blancs réactionnaires aux Etats-Unis qui se sont sentis discriminés par les politiques d’Affirmative Action en faveur des Noirs. Ils votèrent massivement pour Nixon.], même lorsqu’il est largement minoritaire comme en Afrique du Sud, pouvait enliser le pays dans l’histoire, un Backlash Blues, chanté par Nina Simone.

Les 10% de Sud-Africains blancs tenaient dans leur main l’ensemble des leviers de pouvoir du pays et pouvaient le saborder comme les États sudistes ont replongé l’Amérique dans un siècle de discrimination raciale.

En Afrique du Sud, on estime d’ailleurs qu’un cinquième de la population blanche, parmi les plus qualifiés a émigré depuis 1994, quittant un pays dans lequel ils se sentent marginalisés par les politiques réparatrices de discrimination positive.

Si la sécession avait été plus brutale, la transition démocratique n’aurait sans doute pas survécu.

Alors, peut-être parce qu’il fut influencé par le principe de lutte spirituelle du satyagraha que le Mahatma Gandhi élabora en Afrique du Sud [Voir le texte extraordinaire écrit par Gandhi en 1928, à la suite de son expérience personnelle de la lutte contre l’occupant en Afrique du Sud, ‘Satyagraha in South Africa’], ou tout simplement parce que son intelligence politique fut affûtée par tant d’années de dissidence, Mandela chercha une construction de vérité avec l’ennemi qui fut une conversion par l’esprit et non un rapport de force, quitte à prendre sur lui la violence.

Ainsi, sa poignée de main à François Pienaar ne saurait être lue comme l’octroi d’un pardon mais, plutôt, comme le message à double voix d’un chef d’État également fin sémioticien [Si la dimension religieuse dans le processus de réinvention du pays fut fondamentale, Mandela s’est toujours voulu laïc, tant l’implication du clergé sud-africain dans le régime d’Apartheid fut grande. Bien qu’inspiré par ses écrits, il diffère profondément de Martin Luther King, dont « l’héritier » serait, en ce sens, plutôt Desmond Tutu.].

Mandela connaît intimement la psychologie des Afrikaners, qu’il a étudiée in situ lors de ses années d’incarcération.

Son face à face avec James Gregory, son geôlier, qui fut d’ailleurs porté à l’écran dans le film Good Bye Bafana (2007), n’est qu’un épisode de cet apprentissage méthodique.

Il joua de sa maîtrise de la culture des oppresseurs pour convaincre certains Boers que leurs combats de jadis contre l’oppresseur britannique étaient de même nature que le sien [From debates with prisoners and white warders through the years, Mandela grew to a widened ideological awareness from which he would draw when arguing with the government on a new South African constitution. In particular, he studied Afrikaans and learnt to understand the mind-set of the Boer minority through discussions with warders and staff. Mandela identified with these descendants of Dutch seventeenth-century immigrants and saw that he himself, under other circumstances, could have taken views similar to theirs. And he always appreciated their fight against the English in the Boer War, which seemed partly to parallel and herald his own fight against oppression. From this understanding, Mandela’s remarkable spirit of reconciliation was drawn, when Africans and Afrikaners finally formed a coalition government.].

Cette imprégnation de l’Autre en soi et sa connaissance de l’âme des Blancs est une des choses les plus remarquables de son cheminement vers la liberté.

Il sait donc, une fois en charge de la nouvelle nation, à quel point le rugby joua un rôle essentiel dans l’affirmation de la suprématie afrikaner.

Dans Oranges sanguines, récit sans doute autobiographique paru en 2008, le jeune héros de Troy Blacklaws assiste au discours édifiant du proviseur de son lycée d’élite blanche devant le ministre : “Vous savez, mes garçons, le lycée de Paarl n’est pas devenu la première école de rugby de l’histoire de ce pays en cédant au sentimentalisme. La discipline, voilà ce qui a rendu l’Afrique du sud forte. L’assemblée s’achève avec la chanson de l’école et Die Stem… la tête tournée vers le drapeau orange, blanc et bleu. Nous vivrons, nous mourrons. Nous pour toi, Afrique du Sud”.

L’Afrikaner Broederbond, franc-maçonnerie de l’élite de la communauté de langue africaans, qui avait pour mission de célébrer la grandeur de la civilisation blanche du pays et que l’on qualifia parfois de Ku Klux Klan africain offrit jusqu’aux années 1990 l’essentiel de ses cadres dirigeants et de ses entraîneurs.

Encore aujourd’hui, la ségrégation scolaire se perpétue par la pratique du rugby, malgré les efforts considérables pour dé-racialiser le ballon ovale [Depuis 2007, le gouvernement évoque un quota d’un tiers de joueurs noirs dans l’équipe mais malgré la création de nombreux clubs de rugby ouverts aux enfants noirs.].

Mais Mandela connait également l’histoire dialectique de ce sport, qui fut aussi pour les Blancs le symbole de leur résistance à l’oppression.

Ce jeu fut importé au XIXe siècle par une élite anglophone rapidement considérée comme puissante occupante par les Afrikaners de descendance hollandaise [Lorsqu’ils battent les Anglais sur leur terrain en 1906, les Afrikaners ont le sentiment d’avoir leur revanche sur la défaite de la guerre des Boers qui les avait humiliée trois ans auparavant. In Christophe Cassiau-Haurie, Comment jouer au rugby en Afrique, Africultures, 14 décembre 2009.].

La pratique devint, comme ailleurs le cricket, l’expression de l’ambivalence des colonisés, qui haïssent le maître mais veulent en adopter les codes et signifier leur Britishness d’adoption.

Pour le théoricien indien Hommi Bhabha, subvertir l’hégémonie des Britanniques supposa pour les indigènes du Commonwealth de s’approprier le canon de l’oppresseur.

A la faveur d’une série de victoires sur la métropole au début du XXe siècle, les Afrikaners retournent le symbole et font de cette héritage britannique la source de leur fierté raciale et de leur supériorité culturelle sur les peuples qu’ils oppriment.

Lorsqu’ils rentrent au Cap en 1907 après avoir battu la Grande-Bretagne pour la première fois, les Boks, derrière leur capitaine Paul Roos, se proclament désormais des hommes à l’égal des Anglais, décrétant ainsi la naissance de la nation afrikaan.

L’équipe prend alors son nom, Sprinboks, ces gazelles connues de tous dans le pays.

C’est alors le fantasme de la tribu blanche qui se met en place, dans lequel l’identité afrikaner est vécue comme une pratique, un ensemble de codes culturels dont le rugby est l’élément clé.

Ils vivent dans un avatar d’Afrique du Sud, refoulant la réalité du déséquilibre démographique autour de cette liturgique civique.

Après des années de bannissement sur la scène internationale, l’équipe des Springboks de1994 est la risée des autres nations, en particulier, de l’ancienne métropole.

Conquérir le titre, c’est rejouer la scène primordiale de l’émancipation coloniale par un groupe d’hommes blancs, un arrière-plan symbolique parfaitement compris par Mandela.

Dans Invictus , il dit vouloir s’adresser au cœur des Blancs, pas à leur cerveau.

Apaiser les tourments de l’Afrikaner en lui offrant la fierté pour prix de sa participation à la nouvelle démocratie est l’intuition géniale de Mandela.

Revêtir la casquette verte, le fétiche de l’ennemi, est un acte performatif ; il fait le nouvel ordre.

“La densité de l’Histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. Et c’est en dépassant la donnée historique, instrumentale, que j’introduis le cycle de ma liberté… moi, l’homme de couleur, dans la mesure où il me devient possible d’exister absolument, je n’ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparations rétroactives”..., ces mots pourraient être de Mandela mais ils sont de Franz Fanon.

Pas de réparations rétroactives mais un jeu subtil de reconnaissance mutuelle…

Si le livre de James Carlin, Playing the Ennemi dont Invictus est une adaptation, fut traduit en français par Déjouer l’ennemi, “se jouer de l’ennemi” et “jouer à l’ennemi” seraient peut-être tout aussi justes.

Une décennie perdue ?

Existe-t-il une décennie perdue en Afrique du Sud, celle qui sépare la parution de Disgrâce de son adaptation cinématographique ?

Thabo Mbeki a certes permis à l’économie sud-africaine de prendre son essor et le pays est aujourd’hui un membre à part entière du groupe des BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine), pays émergents prêts à conquérir le monde.

Il a ouvert le pays à l’économie de marché et négocié la modernisation avec l’élite afrikaner du pays qui ont vu sa position renforcée.

La pauvreté a elle explosé dans les townships avec pour corollaire criminalité et pandémie dévastatrice.

Certains lisent dans la politique de Thabo Mbeki une perversion du compromis sud-africain en compromission, le pouvoir économique serait entièrement dévolu aux Blancs à condition que ces derniers cèdent le pouvoir politique aux Noirs.

Alors que l’ANC au pouvoir engage le pays dans une politique néolibérale qui fait miroiter une renaissance sud-africaine, Thabo MBeki semble incapable de saisir les conséquences sociales et raciales de sa Realpolitik et les conséquences symboliques de son reniement des grandes promesses de la décennie 1990.

Le pays était certes l’un des plus inégalitaires au monde et le ressentiment entre Blancs et Noirs n’avait pas disparu en 1999 mais l’impératif de refondation nationale rendait la conversation obligatoire entre maîtres d’hier et victimes d’aujourd’hui.

Mbeki a mis fin au dialogue et le pays est revenu à cette rhétorique de l’ellipse, ce silence insupportable qui a suivi la disparition de l’Apartheid.

“Non, il n’y a pas spécialement de viol en Afrique du Sud et non, ce n’est pas un endroit plus violent qu’un autre”, prétend-il.

Le successeur de Mandela nia tout à la fois la corruption, la pauvreté, le chômage et les tensions raciales.

Pour Mbeki, seuls des racistes blancs peuvent soutenir de telles inepties.

Lorsqu’il en vint à nier la gravité des contaminations par le virus du sida, alors la grande identification avec l’ancien oppresseur blanc fut complète : Mbeki s’est approprié le sentiment de l’impunité et la réduction du monde à la logique binaire du soi et de l’autre.

Nous contre les racistes…

Lorsque Coetzee obtient le prix Nobel de littérature, Thabo Mbeki tient bon de préciser que, contrairement à ce que l’on lit dans Disgrâce, l’Afrique du Sud n’est pas qu’un lieu de viol.

Il ne veut pas comprendre le pessimisme complexe de Coetzee, pas plus qu’il ne comprend le geste de Nelson Mandela à l’égard des Springboks.

Il a pourtant lui aussi tenu dans ses mains la coupe du monde de rugby en 2007 au milieu d’une équipe de Springboks à peine plus multiraciale qu’à l’époque de François Pienaar : sur trente joueurs sélectionnés pour aller disputer le prix, cinq seulement étaient coloured et un noir.

Malgré les efforts de Mandela, l’équipe n’a pas gagné le cœur de Soweto qui ne se précipita pas pour célébrer la coupe Webb Ellis lorsque celle-ci leur fut présentée.

De plus en plus de Noirs jouent au rugby, mais ils n’ont toujours pas le droit de porter le maillot à l’antilope.

Une telle illustration du statu quo racial est une gifle pour une population noire à qui on avait promis que derrière la poignée de main s’annonçait l’équité économique et la liberté réelle.

L’écrivain Andile Mngxitama s’est indigné publiquement de la normalité de ce triste spectacle, ce business as usual des privilèges effarants dont les Blancs continuent à bénéficier dans le champ symbolique et réel : “regardez attentivement cette image du président tenant la coupe, vous verrez que c’est l’image d’une victoire sur les transformations de l’Afrique du Sud et la triste constat que nous n’avons plus aucun projet de changement à discuter”. [Rugby, Politics and Race, The New Black Man magazine, 29 octobre 2007.].

Loin d’être choqué ou même préoccupé, le président Mbeki balaya d’un revers de main les critiques et annula sans rougir les efforts de démocratisation du sport à quinze entamé en 1995.

Plus encore, il effaça le geste historique de Mandela en invitant, au début de la compétition, les Springboks à ne surtout pas se soucier de ces politicailleries, les invitant à se contenter de gagner.

L’enthousiasme suscité par la Nouvelle nation a poussé acteurs et observateurs à une mystification de l’histoire [Thierry Vircoulon, De la transition à la transformation : comprendre l’Afrique du Sud démocratique, Journal des africanistes, 76-2, Varia, 2006, mis en ligne le 31 décembre 2009] dans laquelle la rhétorique de la refondation est finalement ce qui reste du grand espoir démocratique.

Plus de dix ans après le geste subversif et élégant de Mandela, Mbeki répéta l’histoire sous la forme d’une farce.

Alors que Mandela fit chanter Nkosi Sikele à un stade d’Afrikaners hostiles, le président de 2007 suggéra qu’en prévision de la coupe du monde de football qui s’est ouvert en Afrique du Sud en juin 2010, l’on débaptise l’équipe nationale des Bafana Bafana afin de lui donner un nom plus approprié.

Le nom qui lui vint à l’esprit fut Springboks.