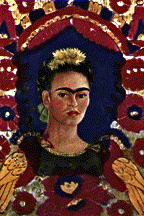

Frida Kahlo : J’écrirai d’atrabile sur le palimpseste de nos vies !

Fi de toutes les histoires stupides et insipides écrites par divers Covidés du web… des repiquages laids et gras, vinaigrés de sueurs pontifiantes, sclérosés de bêtises, entachés de vulgarités et illustrés de Gif/Gifts repris sur divers sites misérabilistes de vanités superflues… Fi de toutes les discussions de “Tchats” imbéciles, des apartés sexuellement maladifs, des messages pathétiques en quête de sexes masturbatoires illustrés de photos crasses de sexes ouverts ou turgescents…. Fi donc de ces mesquines stupidités qui m’ennuient, je vais vous conter une aventure humaine au-delà des clivages ménagers….

Refaire et recomposer à Saint-Tropez, la même ambiance, le même mur bleu !… Quel mur bleu ?… Le long mur bleu éclaboussé de soleil à l’angle de la calle-Londres dans le quartier de Coyoacan à Mexico, loin de l’agitation du centre-ville, là que naquit Frida Kahlo, le 6 juillet 1907. C’est là aussi qu’elle mourut, le 13 juillet 1954… Refaire presque à l’identique… Rêver là, d’un autre ailleurs recomposé… Créer de même façon l’intérieur de “la Casa”… Le même bleu, et y accrocher des toiles de fêtes multicolores… La musique ? Celle de la nature, les oiseaux, mais, bon Prince :

Après avoir longé le mur, on passe sous un porche où oscille une piñata colorée. Remplis de bonbons et de petits cadeaux, ces récipients d’argile décorés de papier mâché et de rubans sont de toutes les fêtes au Mexique où on les brise à la plus grande joie des enfants qui se précipitent sur leur contenu. Celle qui est suspendue à l’entrée de la Casa Azul la maison bleue n’a jamais été brisée.

Elle n’était pas encore fabriquée quand Frida vint au monde et, par la suite, quand Frida s’y installa définitivement, aucun enfant ne fit jamais résonner son rire dans les vastes pièces et les petites allées ombragées du jardin.

C’est son père, Guillermo Kahlo, qui l’avait fait construire vers 1904.

Une maison rectangulaire, sans rien de ces fioritures qu’affectionnaient tellement les étrangers installés au Mexique.

Elle contenait par contre plusieurs espaces à ciel ouvert.

Et surtout, elle fut peinte tout en bleu, au dehors comme au dedans.

La petite Frida naquit ainsi dans un décor de rêve.

Entre une mère métissée, de sang espagnol et de sang indien, et un père photographe, Allemand d’origine juive hongroise, elle fut plongée, dès l’enfance, dans un univers d’images, de portraits et d’histoires. Frida ! Le prénom était incongru pour des oreilles mexicaines et le curé qui la baptisa décréta qu’il fallait en trouver un autre, celui-là ne figurant pas au calendrier des saints. Finalement, on trouva un moyen terme en la baptisant Magdalena Carmen Frida. Et on oublia aussitôt les deux premiers prénoms. Vive, enjouée, énergique, Frida semblait partie pour une vie sans histoire, jouant, courant, inventant mille facéties dans la grande maison familiale.

Elle ne tarde pas, pourtant, à connaître ses premiers malheurs comme le montrera en 1938 son tableau « On leur demande des avions et ils vous donnent des ailes en paille ». Elle s’y représente, tenant entre les mains l’avion qu’elle avait demandé à ses parents, qui lui offrirent à la place une panoplie d’ange avec des ailes de paille. Sur le tableau, les ailes sont reliées au ciel par des cordons, mais le corps est attaché au sol par des liens bien plus solides encore. Résumé tragique et cinglant d’une vie où elle rêva sans cesse de s’envoler alors que la maladie et les accidents la clouèrent au sol.

En 1914, elle est victime d’une attaque de polio, qui la laisse handicapée de la jambe droite. Avec la volonté de fer qui est déjà la sienne, elle se rétablit, fait du sport, lutte pour être la meilleure. Huit ans plus tard, elle entre à l’école préparatoire nationale, passage obligé pour des études universitaires. Une trentaine de filles sont inscrites parmi les 2.000 élèves. Frida quitte le cocon de la maison bleue et le calme quartier de Coyoacan pour la vie bouillonnante du centre de la capitale. Le Mexique est alors un pays en plein essor culturel, une sorte d’Eldorado fréquenté par nombre d’artistes des quatre coins du monde.

A Mexico, les artistes locaux sont aussi au faîte de la gloire. Parmi ceux-ci, le peintre Diego Rivera. Avec Orozco, Siqueiros, Juan Charlot et quelques autres, Rivera fait partie de ces muralistes dont la peinture sort des ateliers pour s’emparer de la ville et s’étendre sur les murs des édifices officiels racontant à sa manière l’histoire du Mexique. Pour l’instant, Frida se moque bien de tout cela. A l’école préparatoire, elle intègre la bande des Cachucas (référence aux casquettes portées par les neuf membres du groupe). Lorsque Rivera est invité à peindre un mural à l’école, la petite bande ne songe qu’à se moquer de lui.

Frida lui volera son panier à déjeuner puis savonnera les marches sur lesquelles il doit obligatoirement passer. Trop grand, trop lourd, Rivera marche d’un pas si lent qu’il ne s’apercevra de rien. C’est un autre professeur qui tombera.

Mais Frida commence à être intriguée par cet homme singulier. Un géant, franchement pas beau, rigolard, à la réputation d’homme à femmes… Un soir, elle l’observe en train de peindre. Lupe Marin, la femme de Rivera, veut la faire déguerpir. Rien n’y fait. Rivera racontera plus tard : La fille resta environ trois heures. Quand elle partit, elle dit simplement : « Bonne nuit ! » Peu de temps après, Frida annonce à ses amies : Moi, j’aurai un enfant de Diego Rivera. Elle a alors quatorze ans et va bientôt vivre sa première histoire d’amour avec Alejandro Gomez Arias, le plus séduisant des Cachucas. Le 17 septembre 1925, Frida et Alejandro prennent le bus pour rentrer à Coyoacan. Celui-ci entre en collision avec le petit train de Xochimilco. Le choc broie le bus. La scène est hallucinante : Frida a été transpercée par une barre métallique qui lui est restée plantée dans le dos. A ses côtés, un homme a lâché un paquet de poudre d’or qu’il tenait entre les mains. La poudre s’est répandue sur le corps ensanglanté de Frida donnant à la scène une allure à la fois magique et effrayante.

A son arrivée à l’hôpital, on ne lui donne pas la moindre chance de survie. Un mois après, elle est pourtant toujours en vie et on livre le premier diagnostic complet : Fracture de la troisième et de la quatrième vertèbre lombaire, trois fractures du bassin, onze fractures au pied droit, luxation du coude gauche, blessure profonde de l’abdomen, produite par une barre de fer qui est entrée par la hanche gauche et ressortie par le sexe, déchirant la lèvre gauche. Péritonite aiguë. Cystite nécessitant une sonde pendant de nombreux jours. Trente-deux opérations lui seront infligées suite à cet accident et aux complications qui en découleront.

A Coyoacan, dans la maison bleue, on peut voir sur le lit où elle peignait, un des multiples corsets de plâtre qu’elle dût porter par la suite et qu’elle décora elle-même de ses dessins. Ce lit, banal à l’origine, fut ensuite transformé en lit à baldaquin, à l’initiative de sa mère. Avec au plafond, un miroir lui permettant de se voir. Et, plus tard, de réaliser ses fameux autoportraits, même lorsqu’elle devait rester alitée. C’est à cette époque, en convalescence, qu’elle se met à la peinture, réalisant des portraits dont plusieurs sont encore visibles dans les premières pièces de la maison bleue. C’est aussi à cette époque qu’elle prend conscience du drame qui reviendra dont nombre de ses tableaux : elle ne pourra sans doute jamais avoir d’enfant.

Le 21 août 1929, elle épouse Diego Rivera. Après son accident, elle l’a en effet retrouvé, lors d’une soirée chez la photographe Tina Modotti, autre femme d’exception, avec laquelle elle se lie d’amitié. Cette fois, plus question de se moquer de ce géant qui, d’une balle de revolver, pulvérise le phonographe dont la musique agrémentait la soirée. Frida est sous le charme. Quelques jours plus tard, elle vient lui montrer ses tableaux et l’invite à passer chez elle. Rivera se sépare de Lupe Marin et représente Frida dans sa fresque « La distribution des armes » comme il le fera plusieurs fois par la suite. La légende est en marche.

Le couple connaîtra une vie mouvementée, chacun vivant de multiples aventures. Malgré son infirmité, Frida aura de nombreux amants, hommes et femmes, dont Leon Trotski qui, en exil, s’installera un temps dans la maison bleue. Frida et Diego divorceront puis se remarieront. Ils vivront aux Etats-Unis, recevront à Mexico tout le gratin du surréalisme, feront le voyage à Paris, effectueront un parcours politique complexe coincé dans les multiples dissensions de la gauche mexicaine. Et pendant tout ce temps, inlassablement, Frida peint la douleur qui l’enserre comme une couronne d’épines, l’enfant qu’elle n’aura jamais (elle avorte en 1930 pour sauver sa vie), son amour pour Diego qu’elle représente en médaillon sur son propre front… Le tout dans d’hallucinants autoportraits.

En 1938, l’acteur américain Edward G. Robinson lui achète quatre toiles. C’est sa première vente sérieuse. Bien plus tard, dans les années ’90, ce sont Madonna et Salma Hayek qui deviendront ses plus ardentes fans et collectionneuses. De son vivant, ce n’est cependant qu’en 1953, un an avant sa mort, qu’elle a droit à sa première exposition personnelle au Mexique. Encore celle-ci est-elle organisée par son amie la photographe Lola Alvarez Bravo, qui laissera d’elle des portraits magnifiques. Quelques semaines plus tard, la maladie la terrasse à nouveau. Cette fois, elle doit être amputée.

Le 11 février 1954, elle écrit : On m’a amputé la jambe il y a six mois, qui ont été des siècles de torture et par moments j’ai presque perdu la raison. Je continue à avoir envie de me suicider. C’est Diego qui me retient, parce que, par vanité, je crois qu’il peut avoir besoin de moi. Il me l’a dit et je le crois. Mais je n’ai jamais autant souffert de ma vie. J’attendrai encore un peu… Elle meurt le 13 juillet de la même année à 47 ans. A sa sortie de l’hôpital, elle avait écrit ces derniers mots dans son journal (dont on peut voir l’original à la maison bleue) : J’espère que la sortie sera heureuse et j’espère ne jamais revenir.

Jusqu’aux années 80, personne ou presque, ne visitait plus la maison bleue, qui commençait à tomber en ruines. Puis, Frida Kahlo a été redécouverte et les visiteurs se pressent désormais dans cette envoûtante bâtisse sobrement rénovée. Rien n’y fait penser à un musée. Les bijoux de Frida, ses robes d’Indienne (tenue qu’elle adopta après son mariage avec Diego pour revendiquer son identité mexicaine et métisse), la grande cuisine chaleureuse, le chapeau de Diego accroché au portemanteau, la collection d’ex-voto, son lit de douleur et cette pièce à la grande baie vitrée où son fauteuil roulant attend, vide, à côté d’un portrait inachevé de Lénine !

Tout semble suspendu dans l’attente du retour de la maîtresse de maison, dont l’urne funéraire est discrètement posée dans une des pièces centrales. Plus personne ne vit dans la maison bleue. Personne hormis Frida, qui y naquit et y mourut, comme si cet écrin de rêve n’avait été conçu que pour adoucir un peu une vie de douleur et lui permettre, enfin, d’y reposer en paix.

C’était une vie écrite d’atrabile, par Quelqu’un, sur le palimpseste de nos vies, des vies d’ailleurs et de maintenant, des vies vivantes, pas des non-vies telles que trop d’internautes en resussent en se masturbant les doigts avec leurs sexes… Si elle a le tonus d’une bombe atomique, Salma Hayek est minuscule. Une beauté qu’on pourrait mettre dans sa poche… qui se retrouverait vite trouée tant la belle actrice mexicaine a de la vitalité et ne supporte pas les barrières. Pour camoufler sa petite taille, Salma Hayek m’a reçu, assise en tailleur sur sa chaise, dans un palace vénitien ou elle m’avait convié. Le regard illuminé d’éclairs de fierté. Et la voix rauque hypnotisante.

A 36 ans, l’héroïne de « Traffic », qui a conqui Hollywood depuis « Timecode », a déjà derrière elle une longue carrière dans le cinéma mexicain mais est une star bien au-delà de la région de Veracruz où elle est née, d’un père libanais tombé amoureux d’une femme de Coatzacoalcos aux formes de déesse maya. Tenir le rôle de sa compatriote, la peintre Frida Kahlo, était, pour Salma, un rêve vieux de dix ans. Et elle a fini par le réaliser, au nez et à la barbe de Meryl Streep, Madonna et Jennifer Lopez, qui étaient également candidates.

– Depuis quinze ans, vous travaillez au théâtre, à la télévision et au cinéma. La reconnaissance de votre talent arrive sur le tard, surtout depuis votre tournant hollywoodien.

– J’ai tourné quelques excellents films mexicains, comme « Desperado », « Mi vida loca », « Teresa »… Mais le public occidental, hormis « Desperado », de Roberto Rodriguez, ne les a pas remarqués tant notre cinématographie est mal distribuée dans le monde. J’accuse aussi le manque de curiosité du public occidental vis-à-vis de pays comme le mien, vus uniquement de manière exotique ou folklorique. L’art mexicain moderne, tant en architecture, littérature, peinture, philosophie, sculpture, etc., est magnifique, mais est occulté par un voile de « Je, je » que les Occidentaux se mettent devant les yeux tant ils sont convaincus de leur supériorité. Mais, oui, à 36 ans, grâce à « Frida », ma carrière prend le tour complètement artistique que j’ai toujours désiré.

– On a l’impression que vous vous identifiez totalement à Frida Kahlo.

– Elle est dans mon sang de Mexicaine. Comme dans celui de tous mes compatriotes. En la portant haut sur les écrans internationaux, c’est mon pays, ce Mexique que j’adore, que je révèle au monde dans ses aspects inventifs. Comme Frida, je suis fascinée par l’imaginaire et l’inventivité des femmes… que les hommes refusent si souvent. Suis-je aussi courageuse que Frida ? Qui, à son époque, fut féministe, bisexuelle, individualiste (ce qui était très mal jugé), acceptait les infidélités de son compagnon. Je ne sais pas. Le destin ne m’a pas encore opposée à un mur que je devrais fracasser.

– Le film « Frida » ne suit pas toujours la vérité de près.

– Un film qui mélange biographie, narration, esthétisme, étude du travail des peintres, politique, doit ramasser certains faits réels en raccourcis. C’est normal. Mais l’âme de Frida est dans le film. Comme je sus qu’elle était en moi lorsque, revêtant une robe qu’elle avait portée, l’habit était exactement à ma taille.

– Les acteurs latinos, Antonio Banderas, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Penelope Cruz, Andy Garcia, etc., ont le vent en poupe à Hollywood en 2003.

– Parce que nous ne nous économisons pas quand nous jouons. Nous soufflons le chaud et le froid, toujours soutenus par la passion, sur nos personnages. Nous surprenons, nous sommes moins stéréotypés que certaines stars américaines. Nous avons du « caractère », le public le sent et aime ça. De plus, il y a dans nos personnalités une sorte de labyrinthe existentiel (ce labyrinthe si bien décrit par l’écrivain argentin Borges) qui excite le Minotaure de nos imaginaires lorsque nous créons un rôle.

Frida Kahlo, ses jardins secrets…..

Impossible de dissocier le nom de Frida Kahlo de celui du peintre muraliste mexicain Diego Rivera. On connaît la vie orageuse de ce couple de légende, dans le Mexique de la première moitié du siècle. Tous deux ont participé à toutes les luttes politiques de l’entre-deux-guerres et des années 50. C’était par intérêt personnel que je suis allé voir il y a plus de deux ans aux Etats-Unis, l’exposition « Diego Rivera et Frida Kahlo », et pour elle plus que pour lui. Pour étudier Diego Rivera il faut, en effet, traverser l’Atlantique et aller voir ses gigantesques fresques murales : il n’est pas transportable. Comparée à la sienne, l’oeuvre de Frida semble constituée de miniatures. L’Eléphant et le Papillon, tels furent leurs pseudonymes respectifs, même si Frida était appelée la Colombe par son père. A sa mort, il y a plus de quarante ans, elle laissa cent cinquante petits tableaux, dont un tiers qu’on range dans la catégorie des autoportraits.

Frida Kahlo ! Comme tous les noms légendaires, on dirait que ce nom a été inventé de toutes pièces, alors qu’il n’en est rien. Déjà de son vivant, elle était une légende à Mexico et aussi – mais dans un cercle restreint d’artistes – à Paris. Aujourd’hui, elle constitue une légende universelle, dont le récit a maintes fois été fait, et fort bien, par elle-même, par Diego et, plus tard, par de nombreux autres témoins et biographes : la petite fille victime de la polio, la jeune fille à nouveau affreusement estropiée dans un accident d’autobus, la jeune femme qui découvre, grâce à Diego, la peinture et le communisme, leurs passions mutuelles, leur mariage, leur divorce, leur remariage, sa liaison avec Trotski, sa haine des gringos, l’amputation d’une jambe, son suicide probable pour échapper à la souffrance, sa beauté, sa sensualité, son humour, son sentiment de solitude.

Il existe sur elle un excellent film mexicain réalisé par Paul Leduc, un beau roman de Le Clézio intitulé Diego et Frida, un passionnant essai de Carlos Fuentes en introduction à son Journal intime, sans oublier de nombreuses études d’historiens de l’art qui se sont attachés à situer son oeuvre par rapport à l’art populaire mexicain, au surréalisme, au communisme ou au féminisme. C’est pourquoi il ne m’a pas semblé nécessaire d’ajouter quoique ce soit à tout ce qui a été écrit sur elle. D’autant moins que ses tableaux disent très bien ce qu’ils veulent dire, même s’ils le font de manière mystérieuse.

Je suis donc allé à cette exposition pour voir, tout simplement. Or, à ma grande surprise, j’y ai fait une découverte toute simple, rendue possible parce que je contemplais, non des reproductions, mais les tableaux eux-mêmes ; une découverte si simple, si évidente, qu’elle semble aller de soi ; c’est peut-être pour cette raison que personne n’en a parlé. Voilà pourquoi il me faut prendre la plume.

Seul un petit nombre des tableaux de Frida sont peints sur toile : la plupart le sont sur métal ou sur masonite, à la surface aussi lisse que celle du métal.

Le grain de la toile avait beau être fin, il résistait à la vision de Frida et l’infléchissait, ce qui amenait l’artiste à donner trop de patte à ses touches et aux formes qu’elle peignait, à les rendre trop plastiques, trop publiques, trop épiques, c’est-à-dire trop semblables aux oeuvres de l’Eléphant (même si elles s’en distinguaient encore sensiblement). Pour préserver l’intégrité de sa vision, il lui a fallu peindre sur une surface aussi lisse que la peau.

Même les jours où la douleur ou la maladie la clouaient au lit, elle passait, chaque matin, des heures à sa toilette et, chaque matin, elle annonçait : « Je m’habille pour le paradis ! » On imagine sans peine le reflet de son visage dans le miroir, les sombres sourcils qui se rejoignaient naturellement et que son khôl accentuait et métamorphosait en parenthèse noire surplombant ses deux yeux indescriptibles (des yeux dont on ne se souvient que si l’on ferme les siens !).

Il en allait de même lorsqu’elle peignait, c’était comme si elle ébauchait, peignait ou écrivait sur sa propre peau. Si elle y parvenait, elle devinait qu’elle posséderait une faculté de sentir redoublée : le support sentirait aussi bien que la main qui peint, les nerfs de l’un et de l’autre étant reliés au même cortex cérébral. Quand Frida se représente avec, sur la peau du front, un petit portrait de Diego peint avec un oeil sur le front, il n’est guère de doute qu’elle avoue, entre autres choses, avoir nourri ce rêve. Avec des pinceaux aux poils fins comme des cils, Frida Kahlo, une fois peintre, a produit méticuleusement des images aspirant toutes à posséder la sensibilité de sa propre peau, une sensibilité aiguisée par son désir et exacerbée par sa souffrance.

Pour exprimer ses sentiments et sa nostalgie ontologique, Frida a peint diverses parties du corps, coeur, utérus, glandes mammaires, colonne vertébrale : ce symbolisme corporel fait l’objet, depuis longtemps, de nombreux commentaires. Il est vrai qu’elle en a usé comme seule une femme pouvait le faire et comme nul autre ne l’avait fait avant elle (même si, à sa façon, Diego a, lui aussi, parfois eu recours à un symbolisme de cet ordre). Mais l’essentiel n’est pas là : sans sa manière très particulière de peindre, ces symboles seraient restés des curiosités surréalistes. Or cette manière renvoie au sens du toucher, le toucher redoublé de la main et du support conçu comme une peau.

Il suffit de voir la façon dont elle peint poils et cheveux, ceux qui recouvrent les bras de ses singes domestiques ou ses propres cheveux, le long de la ligne d’implantation du front et des tempes. Chaque touche du pinceau pousse comme un cheveu sortant d’un pore de la peau d’un corps. Geste et substance ne font qu’un. Dans d’autres tableaux, des gouttes de lait perlant au bout d’un sein, des gouttes de sang suintant d’une blessure, ou encore des larmes coulant de ses yeux, possèdent cette même identité corporelle : la goutte de peinture ne décrit pas l’humeur corporelle, mais semble en être le double. Dans un tableau intitulé Colonne brisée, son corps est percé de clous, et il donne l’impression que l’artiste les a tenus entre les dents, avant de les enfoncer un à un à l’aide d’un marteau. Tel est ce sens aigu du toucher qui fait de sa peinture quelque chose d’unique.

D’où la question : comment se fait-il qu’un peintre si absorbé par sa propre image n’ait jamais donné dans le narcissisme ? On a tenté d’expliquer ce paradoxe caractéristique en évoquant Van Gogh ou Rembrandt, qui ont, eux aussi, laissé de nombreux autoportraits. Mais la comparaison est aussi facile qu’inexacte.

Il faut revenir à la souffrance et à la perspective dans laquelle Frida a conçu cette souffrance, chaque fois que celle-ci lui a laissé un peu de répit.

Etre capable de souffrir, c’est, comme son art ne cesse de s’en affliger, la première condition pour qu’un être sente. La sensibilité de son propre corps mutilé lui a fait prendre conscience de la peau de tout ce qui vit, arbres, fruits, eau, oiseaux et, bien sûr, autrui, homme et femme. Si bien que, en peignant sa propre image pour ainsi dire à même la peau, c’est le monde sensible tout entier qu’elle exprime.

Des critiques ont dit de l’oeuvre de Francis Bacon qu’elle avait pour thème la souffrance. Pourtant, dans l’art de ce peintre, la souffrance s’observe comme à travers un écran, comme on peut observer par le hublot de la machine le linge sale en train d’être lavé. L’oeuvre de Frida Kahlo est tout le contraire de celle de Francis Bacon. Chez elle, pas d’écran ; elle observe les yeux collés à l’objet, tandis que ses doigts s’occupent, point après point, non pas à coudre une robe, mais à recoudre une blessure. Son art s’adresse à la souffrance, bouche pressée contre la peau qui souffre, il parle du sentir et de ses désirs, de sa cruauté, de ses petits noms intimes. La poésie du grand poète vivant argentin Juan Gelman offre une intimité comparable avec la souffrance : Cette femme demande l’aumône dans un crépuscule de casseroles qu’elle récure furieusement/avec du sang/ avec l’oubli/ l’embrasser c’est comme mettre un disque de Gardel sur le phonographe/ des rues de feu dévalent de son indestructible barrio/ Et un homme et une femme marchant liés au tablier de la souffrance que nous mettons pour laver/ comme ma mère lavant le plancher tous les jours/ et le jour aurait une petite perle à ses pieds.

Juan Gelman a composé en exil, dans les années 70 et 80, une grande partie de ses poèmes, qui ont souvent pour sujet les compañeros, au nombre desquels son fils et sa belle-fille que la junte militaire argentine a fait disparaître. C’est une poésie où les martyrisés reviennent partager la souffrance de ceux qui les pleurent. Son temps est en dehors du temps, en un lieu où les souffrances se rencontrent et dansent et où les affligés prennent rendez-vous avec ce qu’ils ont perdu. L’avenir et le passé n’ont pas ici de place, ils seraient absurdes : il n’y a que le présent, que l’immense modestie du présent qui revendique toujours tout, excepté les mensonges.

Cette poésie nous permet de saisir un aspect de la peinture de Frida Kahlo, cet aspect qui la distingue radicalement de celle de Diego Rivera autant que de n’importe lequel de ses contemporains mexicains. Rivera a placé ses figures dans un espace qu’il avait maîtrisé et qui appartenait à l’avenir ; il les a placées là comme des monuments peints pour l’avenir. Et l’avenir (mais pas celui qu’il avait imaginé) est venu, et il est reparti, abandonnant les figures à leur solitude.

Dans les tableaux de Kahlo, il n’y a pas d’avenir, mais seulement un présent immensément modeste qui revendique tout et auquel reviennent un instant les choses peintes que nous regardons, ces choses qui étaient déjà des souvenirs avant même d’avoir été peintes, des souvenirs de la peau.

Il nous faut donc en revenir au geste simple par lequel Frida dépose du pigment de couleur sur les surfaces lisses qu’elle a choisi de peindre.

Allongée sur son lit ou recroquevillée dans son fauteuil, un minuscule pinceau à la main dont chaque doigt porte une bague, elle se remémore ce qu’elle a touché, ce qui était là quand la souffrance n’y était pas. Le contact d’un parquet ciré, par exemple, la texture du caoutchouc du pneu de son fauteuil roulant, le duvet d’un poussin, ou la surface cristalline d’une roche ; et elle les peint comme personne d’autre. Et cette faculté discrète – qui fut vraiment très discrète – vient de ce que j’ai appelé le sens du toucher redoublé, conséquence de ce qu’elle s’imaginait peindre sa propre peau.

Il existe d’elle un autoportrait (de 1943) où elle est étendue sur un paysage de rochers tandis qu’une plante pousse hors de son corps et que ses veines se joignent aux veines des feuilles. Derrière elle, des rochers plutôt plats s’étendent à perte de vue, un peu comme les vagues d’une mer pétrifiée.

Et pourtant ce à quoi ces rochers ressemblent très précisément, c’est à ce qu’elle aurait pu éprouver sur la peau de son dos et de ses jambes, si elle avait été allongée sur eux. Frida a toujours été allongée contre tout ce qu’elle a peint, étroitement, joue contre joue.

Qu’elle soit devenue une légende universelle tient en partie au fait que, en ce siècle enténébré par le nouvel ordre mondial, partager la souffrance est devenu une des conditions préalables essentielles pour recouvrer dignité et espoir. Il est beaucoup de souffrances impossibles à partager. Mais la volonté de partager la souffrance, elle, peut être partagée. Et ce partage, inévitablement insuffisant, suscite une résistance. Donnons encore la parole à Juan Gelman : L’espoir nous fait souvent défaut la douleur, jamais. C’est pourquoi certains pensent que mieux vaut une douleur connue qu’une douleur inconnue. Ils croient que l’espoir est illusion. La douleur les floue. Frida Kahlo n’a jamais été flouée. En travers de son dernier tableau, peint juste avant de mourir, elle a écrit : « Viva la Vida » (Vive la vie)……

Copyright ; www.GatsbyOnline.com