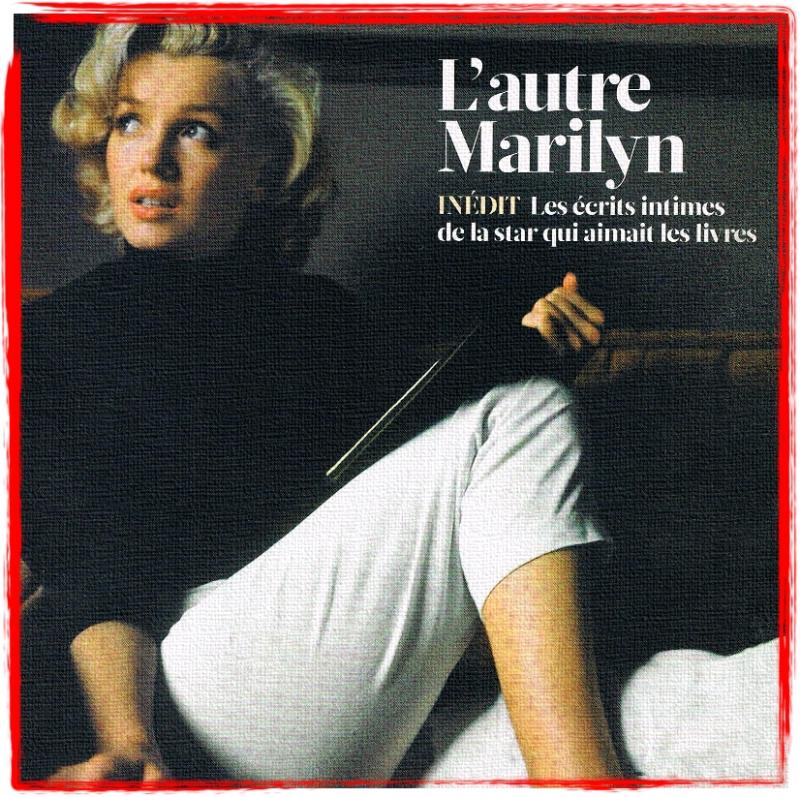

Non, elle n’était pas une ravissante idiote !

Les poèmes, notes et lettres laissés par Marilyn montrent que l’actrice américaine savait aussi écrire.

Longtemps elle n’est allée qu’à l’école de la vie dans les faubourgs de Los Angeles.

Un père qui s’éclipse avant sa naissance.

Une mère schizophrène, avec qui elle vivra brièvement à 7 ans, avant de la voir partir à l’asile.

Un séjour à l’orphelinat entre deux familles d’accueil.

Des études écourtées pour convoler à 16 ans, en juin 1942, avec James Dougherty, de cinq ans son aîné, le fils d’un voisin d’une famille d’accueil.

“James ne coïncidait pas en réalité avec l’idéal de l’homme de mes rêves probablement étais-je très fortement attirée par lui comme l’un des rares jeunes gens pour lesquels je n’avais pas de répulsion sexuelle”, explique-t-elle dans la longue note ouvrant les Fragments.

L’ensemble de ce texte introspectif, lumineux et chaotique, fut-il vraiment écrit vers 18 ans ?

Le recul face aux événements, les ruptures de ton et de temps, le choix assumé d’un point de vue objectif et analytique et la frappe à la machine interrogent.

Marilyn griffonnait sur des carnets, des feuilles volantes, des bouts de papier.

S’agit-il de notes éparses mises au net ultérieurement ?

Ce n’est pas la seule zone d’ombre de ces Fragments (manuscrits ou dactylographiés) alignant une Marilyn dans tous ses états d’écriture : écrits intimes, lettres, poèmes, recettes de cuisine, notes diverses.

La teneur d’un certain nombre de textes étant loin d’être inédite, c’est autant le fond que la forme de l’ouvrage, son principe d’accumulation, sa mise en perspective biographique qui font sa singularité.

Précisons que Marilyn ne se souciait aucunement de reconnaissance littéraire (ses souvenirs sont posthumes et rapportés).

Elle n’écrivait que pour se rassembler, se donner l’heure, elle qui était toujours en retard.

Dans le monde, pour le monde, elle se voulait actrice.

Dougherty n’aurait donc jamais dû s’embarquer dans la marine marchande, sa petite femme en a profité pour réanimer un rêve de gloire enfantin en posant pour des magazines de pin-up.

Quand le marin revient, elle ne pense plus qu’au cinéma, ils divorcent en 1946.

Le magnat Howard Hughes a remarqué Norma Jean Baker sur un magazine.

Rebaptisée Marilyn Monroe par la Fox, elle commence par jouer les utilités blondes.

Même après ses prestations dans Eve de Mankiewicz et dans Quand la ville dort de Huston, elle ne passe pas pour une cérébrale à Hollywood.

En 1951, assistant à une discussion entre Elia Kazan et le dramaturge Arthur Miller? l’auteur de Mort d’un commis voyageur, elle se trouve effroyablement stupide : “Je ne connaissais rien à la peinture, à la musique, à la littérature, à l’histoire, à la géographie”.

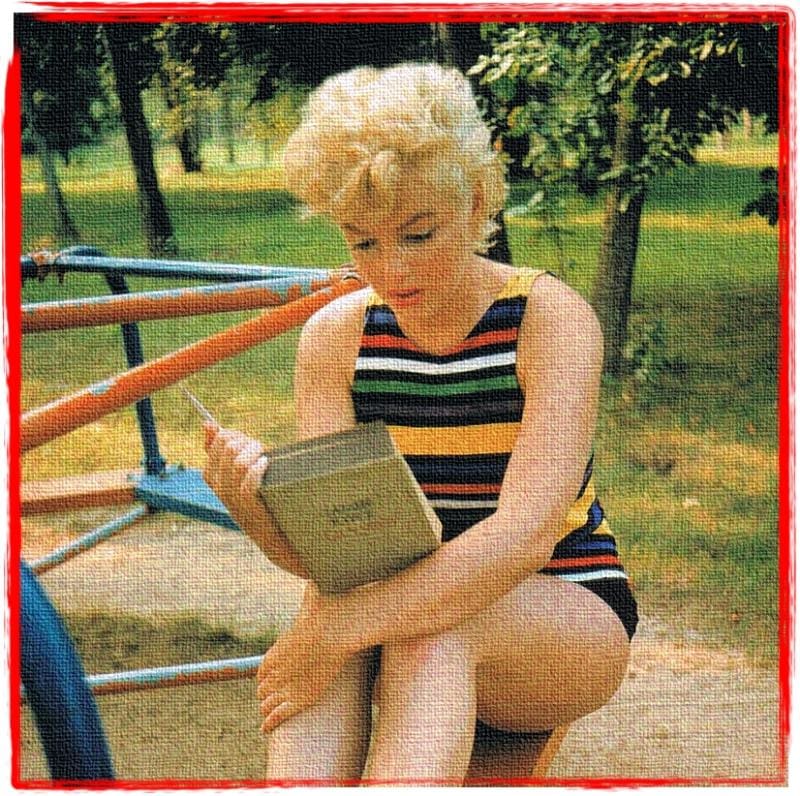

Elle suit un cursus d’histoire de l’art, se plonge dans Freud et les classiques.

Bientôt elle lira Ulysse de Joyce en débardeur bariolé.

Ce rattrapage se double de cours de comédie ; elle consigne studieusement dans un carnet : “Une actrice n’a pas de bouche”, “Ecoute avec les yeux”, “Flottement”, “Tension”.

Quand elle note “Seule!!!!!!” et “Je crois en moi jusque dans mes sentiments les plus délicats et ténus”, elle a doublement raison.

Après Niagara, le producteur Darryl Zanuck, qui la surnommait “Tête de paille” à ses débuts, la voit en poule aux œufs d’or.

Mais c’est son tour de mépriser Hollywood, ses têtes vides, ses bourses pleines.

Elle préfère parler poésie avec Edith Sitwell.

L’envol de sa robe au-dessus de la bouche de métro sur Sept ans de réflexion a pourri son mariage avec l’ex-base-balleur Joe DiMaggio.

Elle veut changer d’air, de films, lancer sa maison de production.

Fin 1954, en lunettes et perruque noires, elle prend un billet au nom de Zelda Zonk et s’envole pour New York.

A New York, c’est la rencontre décisive avec Lee Strasberg, le directeur artistique de l’Actors Studio.

Il collectionne les livres, écoute Mozart et passe pour un gourou.

Il conseille à ses élèves d’entamer une psychanalyse pour exprimer leur potentiel.

En entrant à l’Actors Studio, Marilyn entre aussi en psychanalyse, chez le Dr Margaret Hohenberg.

Sur du papier à en-tête de l’hôtel Waldorf Astoria, où elle loge l’année de son arrivée à New York, elle lâche des mots édifiants sur l’emprise du mentor et de la psy : “Le meilleur des chirurgiens, Strasberg doit m’ouvrir le corps ce qui m’est égal puisque le DrH m’a préparée, m’a donné un anesthésiant, mais elle a fait aussi un diagnostic et est d’accord avec ce qui doit être fait, une opération pour me rendre à la vie et pour de cette terrible maladie, quelle qu’elle soit”.

Cela ressemble à un mauvais rêve.

A New York, elle retrouve Arthur Miller.

L’homme à la silhouette de héron est inquiété pour ses idées communistes.

Marilyn s’en fout, qui griffonne dans un agenda un hymne au seul “être humain que j’ai jamais rencontré que je pourrais aimer non seulement comme un homme que je désire jusqu’à en être pratiquement affolée, mais en tant qu’autre être humain à qui je fais confiance autant qu’à moi-même”.

Son problème, c’est la confiance en elle.

En atteste une note ironique de 1955 : “Souviens-toi que tu peux être assise au sommet du monde (on ne dirait pas)”.

S’asseoir n’est pas son genre.

Malgré l’insistance de Tennessee Williams, Kazan ne voudra plus de ses fesses pour Baby Doll : “Il dit que j’ai été à ce point déifiée comme sex symbol que le public ne me verra jamais comme une vierge ou une fille de dix-neuf-vingt ans”.

Le sex-symbol électrise les intellos de Manhattan.

Elle se lie avec Carson McCullers, le garçon manqué aux joues en côtes d’agneau.

L’inévitable Truman Capote l’escorte en boîte de nuit et se rappellera plus tard que c’est en 1955 qu’elle commença à avaler trop de cachets et à boire trop de champagne.

Quand elle annonce qu’elle veut jouer le rôle de Grushenka dans Les Frères Karamazov, les mongols d’Hollywood ricanent.

Là-bas, on l’attend au tournant sur Bus Stop de Joshua Logan.

Malgré les cours de Strasberg et la présence de sa femme Paula, dépêchée en chaperon sur le tournage, elle panique toujours autant : “Dès que j’entre dans une scène je perds ma relaxation mentale. Ma volonté est en éveil mais je ne peux rien supporter. J’ai l’air folle mais je crois que je suis en train de devenir folle”.

Terreur récurrente qui obligera Strasberg à débarquer sur le tournage londonien du Prince et la Danseuse (ça barde avec Laurence Olivier) et Miller à se pointer sur celui de Certains l’aiment chaud pour la sortir de la loge où elle se barricade.

En tournant Le Prince et la Danseuse, nouvellement mariée à Miller en cet été 1956, elle s’aperçoit qu’elle n’est pas la seule à noircir du journal intime.

Elle est tombée sur celui de Miller, qui se dit déçu par elle.

On ignore si c’est avant ou après la trouvaille qu’elle couche sur du papier de sa résidence du Surrey : “Je pense que j’ai toujours été profondément effrayée à l’idée d’être la femme de quelqu’un car j’ai appris de la vie qu’on ne peut aimer l’autre, jamais, vraiment”.

En villégiature dans leur campagne de Roxbury (Connecticut), elle écrit vers 1958 qu’elle : “déteste être ici parce qu’il n’y a plus d’amour”.

Que des barbituriques, des terreurs, des fausses couches et des livres.

Dans son livre Marilyn, concernant Certains l’aiment chaud, son collègueTony Curtis raconte qu’elle sortait de la salle de maquillage avec Les Droits de l’homme de Thomas Paine en main.

Les livres, les écrivains, les mots furent ses meilleurs compagnons, ceux qui convoquaient ses parts de raison et de goût les plus sûres.

Elle fut la première à morigéner Miller à propos des faiblesses du scénario des Désaxés.

Perdue à tous les étages de sa vie, elle s’y retrouvait dès que l’esprit flottait quelque part.

En 1959, McCullers lui présente Karen Blixen, qui la décrit : “d’une vitalité sans frein et d’une incroyable innocence”, en “jeune lionne” exhalant un “sentiment presque écrasant de force invincible”.

Ecrire la tenait aussi debout.

Les manuscrits poétiques des Fragments sont fébriles, biffés.

On serait tenté d’y voir les signes de son désordre intérieur, mais, après tout, il s’agit d’ébauches, de brouillons, de variations.

On connaissait d’ailleurs plusieurs de ces textes pour les avoir rencontrés ailleurs sous une forme ou sous une autre, mais il est toujours bon de lire :

Vie

Je suis tes deux directions

Demeurant tant bien que mal suspendue vers le bas

le plus souvent

mais forte comme une toile d’araignée dans le vent…

Lapidaires, mouchetés, bousculés ou filant droit, fléchés, métastasiques, voués à la mort, bucoliques, sensibles aux fleuves et aux ponts, striés de terreurs enfantines, les poèmes et la prose de Marilyn exhalent une odeur de nerfs brûlés, mais ils sont comme elle, à large spectre et témoignent parfois d’un humour sidéral, telle cette espièglerie destinée à son ami le poète Norman Rosten, son lecteur privilégié :

Norman si difficile à contenter

quand tout ce que je veux c’est taquiner

Si ça doit rimer

Pourquoi s’offusquer ?

Après tout ce temps passé sur la terre !

En préface de Fragments, Antonio Tabucchi analyse assez prodigieusement la gentillesse de Marilyn. Il est moins probant quand il suppute que si elle avait été moins belle, elle n’aurait pas fait de cinéma, elle aurait publié ces textes, avant de se suicider comme Sylvia Plath. Marilyn n’a peut-être écrit que parce qu’elle était actrice, contre la pression du star-system et les malentendus induits par sa beauté, dans la position, comme l’écrit Norman Mailer : “un poète au coin de la rue essayant de réciter ses vers à une foule qui lui arrache ses vêtements”.

Au printemps 1960, c’est une femme au bout du rouleau qui couche avec Yves Montand sur le tournage du Milliardaire et qui le fait savoir à la presse pour écœurer Miller.

En juin, avant de démarrer Les Désaxés, radeau de la méduse carbonisé dans les sables du Nevada, John Huston craint le pire.

Fin août, elle est hospitalisée, avant de reprendre le collier.

Elle n’achèvera plus d’autre film.

Dans les premiers mois de 1961, après son divorce d’avec Miller, elle écrit deux lettres, déjà publiées, avec quelques variantes, dans Marilyn dernières séances de Michel Schneider.

Dans la première, elle appelle à l’aide le couple Strasberg après la trahison du Dr Marianne Kris, la psy qui l’a fait boucler à son insu dans une division psychiatrique, un cauchemar, elle se voit devenir folle comme sa mère.

La seconde est pour un autre psy, le Dr Ralph Greenson, alors qu’elle récupère dans un hôpital plus humain.

Elle dit lire la Correspondance de Freud, et pleurer sur la photo d’un Sigmund paraissant vraiment déprimé.

En post-scriptum, elle évoque Yves, dont elle n’a aucune nouvelle, mais de qui elle garde : “un souvenir fort, tendre, merveilleux”.

Il n’y a rien dans ces Fragments sur ses rapports avec John Kennedy, si ce n’est peut-être une allusion dans la lettre à Greenson : “Lorsque j’ai prononcé le nom d’une certaine personne, vous avez lissé votre moustache et regardé le plafond. Vous devinez de qui il s’agit ? Il a été pour moi (en secret) un ami très tendre”.

S’il s’agit de Kennedy, un poème de la star, intitulé : Sur les habits d’hôpital, en forme de cadavre exquis…, résonne étrangement :

Mon derrière

nu

pointe dans l’air

quand ce n’est pas volontaire…

Au milieu des années 50, Kennedy fut opéré du dos.

Dans sa chambre un poster, Marilyn debout sur la plage, en short, cambrée sur ses jambes écartées. Détail : le poster est fixé la tête en bas.

Dans le sens de la tendresse kennédyenne !

Fragments ne révèle aucun secret d’Etat, seulement les états d’âme de Marilyn. On attend toujours la réapparition de son carnet rouge dit carnet de secrets, disparu dans les méandres de l’enquête après son improbable suicide, mais c’est une autre histoire.

Pour l’instant, il y a cette panthéonisation littéraire qui nous rapproche d’elle intensément.

En annexe, on a droit à un échantillonnage de sa bibliothèque : Hemingway, Conrad, Beckett, Flaubert, Camus, Steinbeck…

Marilyn a dû souvent poser ses yeux sur ces couvertures : “on dirait qu’elles nous regardent”.