Avec la mer du Nord comme dernier terrain vague…

J’ai, ce soir, trop de choses à écrire, même en faisant le tri dans ma tête.

Les feuilles s’entassent au pourtour de mon bureau…, les fichiers, les dossiers et quelquefois des rebus d’idées, le tout reclus, à la périphérie de mes rêves et de tentatives de notes expéditives, encore.

Si lointaine et si proche : la conception me hante…, tandis que la projection de mes moi-même en son sein, me crapahute d’idées claires en idées noires.

Je réfléchis…

Je caresse mon amante, caline, sortant à peine d’une bienheureuse léthargie, celle que j’aime patiemment, quand les anges des rêves échappés de l’ombre, marquent les esprits de leurs empreintes fugaces.

Une cuisse offerte, un parfum…, ma pensée flânant de l’échancrure au subliminal.

J’envisage…

J’attends…

J’attends de lire dans son regard, de saisir au vol une dernière désobéissance.

J’attends la chaleur, pour astreindre mon corps à l’effort qui use.

Et les heures tournent, immorales.

Je m’imagine déjà en nirvana, plonger mes yeux dans les siens, brouiller ses mots dans les miens, lui transmettre le linéament fallacieux de l’expression écrite, emmitouflé dans ses draps, gauche de mon errance, à tout va, à tout singer de ma plume retorse.

Mon corps las, hébété devant elle, soumise à mes propres dérèglements, à mon unique volonté de gravir, à l’entour.

J’irai moins haut demain, j’irai moins loin, mais serai plus prompt, plus précautionneux à finir en croix, mordu de crampes, tétanisé à la rampe qui me monte aux cieux !

J’ai méticuleusement besoin de prévoir pour recommencer.

Recommencer quoi ?

Mon supplice, ma supplique subliminale, cathartique, écrasée du surpoids des addictions de mon cœur, à force de dénivelés et d’abstinence, à coup de rudoiement de mental, de conditionnement de volonté et d’obligeance.

On n’a rien sans rien, on a encore moins que rien, à porter les cimes…

J’imagine bien et pourtant, je raconte tout, toujours, avec mon langage à moi, combien, au fond, j’ai besoin d’écrire, gardant des images plein la tête.

J’imagine bien qu’on ne saisira pas le sens de cet écrit, ni d’autres, ni des autres.

Un goût de parfum d’accroches.

Je n’ai rien trouvé de mieux que de moisir mes élans, mes restes de folies, pour occuper l’espace.

Etrange masse que la mienne, racontant lignes à lignes après lignes…, que je glisse et renifle dans la marre intimiste des écrits journaliers…

J’ai du mal à sortir de ma tête, j’ai du mal à me lover dans la mienne.

J’ai du mal à écrire, j’ai du mal à m’inscrire dans le quotidien.

Je transgresse, je touche…, on me rabroue, on me convoque pour me taire, je me paresse pour me plaire.

Je me range à mon bureau, je vais de blog en blog, me liant à des fresques ondulatoires.

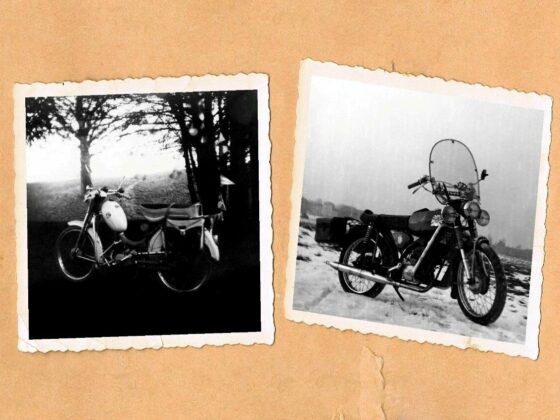

Ahhhhhhhh, bientôt autre chose que les autos-sodomies…, les autos-branleuses…, les autos-nostalgies…, les autos-espoirs et les autos-regrets…

Zgallery se monte, se démonte pour se remonter…, sur le quai du port !

Zeebrugge, la bientôt nouvelle St-Tropez du nord…

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :

Comme je descendais des Fleuves impassibles,

Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,

Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

J’étais insoucieux de tous les équipages,

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.

Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,

Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.

Dans les clapotements furieux des marées,

Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants,

Je courus ! Et les Péninsules démarrées

N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

La tempête a béni mes éveils maritimes.

Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots

Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes,

Dix nuits, sans regretter l’oeil niais des falots !

Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sures,

L’eau verte pénétra ma coque de sapin

Et des taches de vins bleus et des vomissures

Me lava, dispersant gouvernail et grappin.

Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème

De la Mer, infusé d’astres, et lactescent,

Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême

Et ravie, un noyé pensif parfois descend ;

Où, teignant tout à coup les bleuités, délires

Et rhythmes lents sous les rutilements du jour,

Plus fortes que l’alcool, plus vastes que nos lyres,

Fermentent les rousseurs amères de l’amour !

Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes

Et les ressacs et les courants : je sais le soir,

L’Aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes,

Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir !

J’ai vu le soleil bas, taché d’horreurs mystiques,

Illuminant de longs figements violets,

Pareils à des acteurs de drames très antiques

Les flots roulant au loin leurs frissons de volets !

J’ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,

Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs,

La circulation des sèves inouïes,

Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs !

J’ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries

Hystériques, la houle à l’assaut des récifs,

Sans songer que les pieds lumineux des Maries

Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs !

J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides

Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux

D’hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides

Sous l’horizon des mers, à de glauques troupeaux !

J’ai vu fermenter les marais énormes, nasses

Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan !

Des écroulements d’eaux au milieu des bonaces,

Et les lointains vers les gouffres cataractant !

Glaciers, soleils d’argent, flots nacreux, cieux de braises !

Échouages hideux au fond des golfes bruns

Où les serpents géants dévorés des punaises

Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums !

J’aurais voulu montrer aux enfants ces dorades

Du flot bleu, ces poissons d’or, ces poissons chantants.

Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades

Et d’ineffables vents m’ont ailé par instants.

Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,

La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux

Montait vers moi ses fleurs d’ombre aux ventouses jaunes

Et je restais, ainsi qu’une femme à genoux…

Presque île, ballottant sur mes bords les querelles

Et les fientes d’oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds.

Et je voguais, lorsqu’à travers mes liens frêles

Des noyés descendaient dormir, à reculons !

Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,

Jeté par l’ouragan dans l’éther sans oiseau,

Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses

N’auraient pas repêché la carcasse ivre d’eau ;

Libre, fumant, monté de brumes violettes,

Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur

Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,

Des lichens de soleil et des morves d’azur ;

Qui courais, taché de lunules électriques,

Planche folle, escorté des hippocampes noirs,

Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques

Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs ;

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues

Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais,

Fileur éternel des immobilités bleues,

Je regrette l’Europe aux anciens parapets !

J’ai vu des archipels sidéraux ! et des îles

Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur :

Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t’exiles,

Million d’oiseaux d’or, ô future Vigueur ?

Mais, vrai, j’ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes.

Toute lune est atroce et tout soleil amer :

L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes.

Ô que ma quille éclate ! Ô que j’aille à la mer !

Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache

Noire et froide où vers le crépuscule embaumé

Un enfant accroupi plein de tristesse, lâche

Un bateau frêle comme un papillon de mai.

Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,

Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,

Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes,

Ni nager sous les yeux horribles des pontons.

Avec la mer du Nord comme dernier terrain vague…, à sillonner les 60 kilomètres de la Riviera belge, de La Panne (frontière française) à Knokke-le-Zoute (avant l’entrée de l’estuaire d’Anvers), je me demande où Brel a bien pu voir un terrain vague.

Sur toute l’étendue de cette côte raide comme un “i”, tout est symétrie, perspective au cordeau et suréquipement urbano-balnéaire.

Les amateurs d’espaces vierges devront chercher pour trouver, dans leurs solitudes sublimes, les embruns, le sable et les dunes.

Qu’ils sachent quand même qu’ils ont leur chance entre Blankenberge et De Haan.

Pour la visite complète de cet ex-haut lieu du tourisme, encore marqué par les rêves de grandeur du roi génocidaire d’Afrique colonisée…, Léopold II…, existent, trois moyens de transports.

– La voiture (circulation fluide mais heureusement pas d’accès direct aux plages)

– Le vélo (la dénivellation de la côte la plus élevée atteint péniblement 1%, mais attention au vent)

– Le tramway (confortable, peu onéreux, ponctuel, il dessert l’ensemble des stations du rivage à toute heure du jour et jusqu’à une heure avancée de la nuit).

Dès les faubourgs de La Panne, on est dans le bain : plage de sable fin à perte de vue, bordée d’une large esplanade-promenoir, front de mer composé d’immeubles accolés et arasés en hauteur, en pur style 1960 (les années les plus tartes de l’architecture).

Ces bâtisses mastocs, qui surplombent les commerces spécialisés en bouffe et bimbeloterie gonflable, rappelleraient presque les barres des banlieues parisiennes si elles n’étaient ajourées de larges baies vitrées ouvrant sur des balcons-terrasses.

Sauf immobilité forcée, La Panne ne mérite pas spécialement qu’on s’y attarde.

Ostende, c’est une autre affaire.

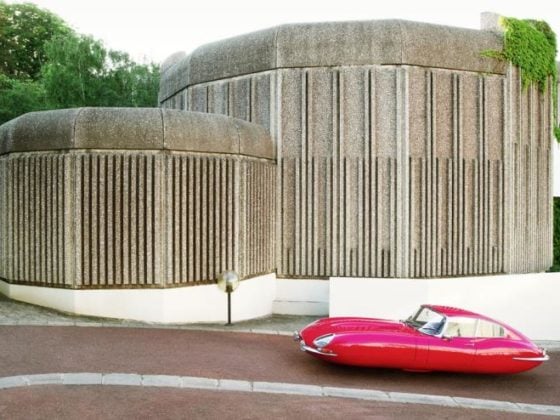

La reine des plages des années folles synthétise, avec son casino-bunker, son champ de courses délabré et ses arcades royales le long des flots, tous les paradoxes d’un littoral ballotté entre aisance et déshérence.

A défaut de beauté hiératique, les constructions du front de mer rivalisent d’inventivité.

Quelques villas bulbeuses et végétales, reliques de l’art nouveau, s’insèrent sans dommage entre des demeures au graphisme net des années ’30.

Adoucis par un passage à la chaux, quelques palaces en meringue étincelante, des ruelles médiévales à la flamande, deux musées offrant de belles collections d’artistes belges, (Broodthaers, Delvaux, Ensor, Spillaert, etc.), on conçoit qu’Ostende dispose d’arguments plausibles pour attirer toutes sortes de chalands.

Mais l’ouverture du tunnel sous la Manche n’a pas fait de mal qu’aux petits épargnants.

Elle a aussi privé Ostende, semi-déserte en cette fin août 2008, d’une de ses mannes, celle déversée par les Britanniques qui avaient l’habitude d’y faire escale et bombance à la sortie du ferry.

La plage a une vue imprenable sur les chargements de porte-containers et leurs centaines de milliers de tonnes de marchandises en transit.

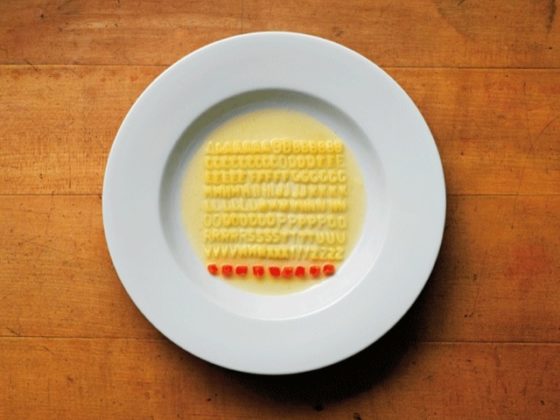

La loi du marché plante ses choux un peu plus loin, à Zeebrugge.

Pas besoin de beaucoup de monde pour assembler les Lego de la mondialisation : une poignée de dockers habiles à la grue et au plus une vingtaine de marins sur des navires mastodontes.

Comme les plages qui portent toutes un prénom (avec un peu de persévérance, on finit par trouver le sien), chaque station a sa personnalité propre.

Mais toutes ont une infinité de points communs : immensité des étendues accentuée par un fort coefficient de marée et, à disposition, même si les baigneurs ne se bousculent pas, tout l’arsenal propice au loisir ensablé.

La lumière rasante perçant le ciel généralement gris (c’est le hic) fait ressortir avec une totale netteté les alignements colorés de cabines montées sur roulettes et tous les éléments d’une signalétique hypergraphique.

Celle-ci donne au visiteur la sensation d’évoluer au milieu d’une bande dessinée de la très belge Ligne claire.

Cette impression est encore accentuée par la sidérante abondance de la sculpture sur le bord de mer.

Tous les 100 mètres, et pratiquement tout le long de la côte, on tombe sur une oeuvre, généralement en bronze, de taille et de style variés.

Cela va d’un Magritte grandeur nature, pipe au bec, en train de chuter en vélo, à un bulldozer, lui aussi grandeur nature, fabriqué par l’artiste en dentelle de Bruges métallique.

Dans le bourg de Blankenberge, il ne faut pas passer à côté (ou plutôt il faut passer à côté) d’une pièce à notre connaissance unique en son genre.

Sur une place flanquée d’un parc à jeux d’enfants, une belle jeune femme très nue de 4 mètres de haut, d’un réalisme saisissant, se tient dans un bassin jambes ouvertes, fesses rejetées en arrière et bras en cercle autour de sa nuque pour mieux mettre en valeur sa poitrine généreuse.

Mais comme les Belges sont beaucoup moins intelligents que les Français, personne n’a encore eu l’idée de crier au scandale.

Autre passion du Belge en milieu balnéaire, le trou.

Le Belge a la passion du vélo : les boutiques de loueurs foisonnent et offrent toutes sortes d’instrument à pédales, du tandem pour 12 personnes à la reproduction du triporteur de la petite marchande de glaces.

Les enfants, quel que soit leur âge, creusent.

Ils ignorent le pâté et laissent aux adultes le soin de confectionner les châteaux de sable.

On ne saurait conclure sans une incise gastronomique, à base de gaufres bruxelloises (légères, elles se dégustent surmontées de deux traits de chantilly), de cornets de bulots-mayonnaise et de croquettes aux crevettes ou au fromage.

Reste une question sans réponse.

Pourquoi les intérieurs belges ont-ils toujours leurs rideaux grands ouverts ?

On ne se lasse pas de ces visites intempestives d’appartements témoins, surtout quand trônent en leur centre des bibelots à l’usage non identifié, à base de concrétions de coquillages et de céramique mêlés.

Quel deus ex machina est à l’origine de telles créations ?

On ne sait pas.

Et, comme le dit l’aphorisme local : ne rien dire, c’est se taire.

Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague

Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues

Et de vagues rochers que les marées dépassent

Et qui ont à jamais le cœur à marée basse

Avec infiniment de brumes à venir

Avec le vent de l’est écoutez-le tenir

Le plat pays qui est le mien

Avec des cathédrales pour uniques montagnes

Et de noirs clochers comme mâts de cocagne

Où des diables en pierre décrochent les nuages

Avec le fil des jours pour unique voyage

Et des chemins de pluie pour unique bonsoir

Avec le vent d’ouest écoutez-le vouloir

Le plat pays qui est le mien

Avec un ciel si bas qu’un canal s’est perdu

Avec un ciel si bas qu’il fait l’humilité

Avec un ciel si gris qu’un canal s’est pendu

Avec un ciel si gris qu’il faut lui pardonner

Avec le vent du nord qui vient s’écarteler

Avec le vent du nord écoutez-le craquer

Le plat pays qui est le mien

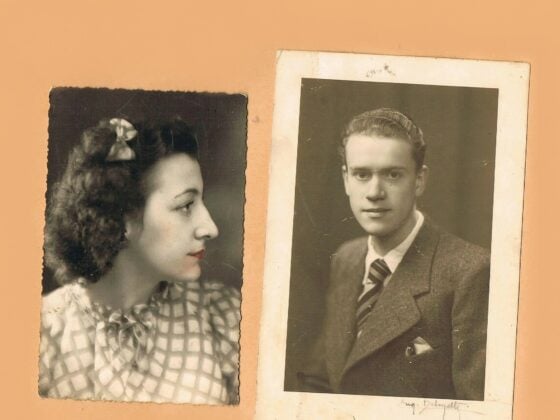

Avec de l’Italie qui descendrait l’Escaut

Avec Frida la Blonde quand elle devient Margot

Quand les fils de novembre nous reviennent en mai

Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet

Quand le vent est au rire, quand le vent est au blé

Quand le vent est au sud, écoutez-le chanter

Le plat pays qui est le mien.

Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen

En witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen

Wanneer de norse vloed beukt aan het zwart basalt

En over dijk en duin de grijze nevel valt

Wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn

En natte westenwinden gieren van venijn

Dan vecht mijn land, mijn vlakke land

Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken

Op dak en torenspits van hemelhoge kerken

Die in dit vlakke land de enige bergen zijn

Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn

Wanneer de dagen gaan in domme regelmaat

En bolle oostenwind het land nog vlakker slaat

Dan wacht mijn land, mijn vlakke land

Wanneer de lage lucht vlak over ‘t water scheert

Wanneer de lage lucht ons nederigheid leert

Wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is

Wanneer de lage lucht er vaal als keileem is

Wanneer de noordenwind de vlakte vierendeelt

Wanneer de noordenwind er onze adem steelt

Dan kraakt mijn land, mijn vlakke land

Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon

En elke Vlaamse vrouw flaneert in zon-japon

Wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft

Of dampende het veld in juli-zonlicht beeft

Wanneer de zuidenwind er schatert door het graan

Wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan

Dan juicht mijn land, mijn vlakke land

www.GatsbyOnline.com