Sérail… 1

Je savais que d’énormes quantités d’or allaient s’abattre sur moi, je l’ai su dès qu’une des vigies du fort de Rumeli, que je paye grassement, m’avait fait avertir du retour glorieux d’une galère de combat, dont les exploits au Caucase courraient de köy en köy.

Le Très Haut avait étendu sa main sur eux et le butin était riche d’or, de pierres précieuses, de fourrures et d’esclaves.

Parmi eux treize femelles chrétiennes, des nonnes…, très jeunes.

Ce matin je me suis levé tôt pour me rendre au débarcadère de la Corne d’or, mon indicateur n’était peut être pas si discret et le risque que le Grand Eunuque de Topkapi ne fut informé également était grand.

Je me pressais dans la foule déjà dense vers le port.

La galère accostait.

Aucun membre du palais en vue, aucun autre marchand…, je louais le Miséricordieux pour la grâce qu’il m’accordait.

Fondu dans la foule, vêtu chichement, je me mêlais aux dockers.

Dès que le capitaine eut mis le pied a terre, je me présentais a lui :

“La paix soit sur toi Bash Kaptan“.

“Que sur toi soit la paix, la miséricorde du Très Haut et sa protection“.

“Je suis Murat le marchand, on dit que ta campagne fut bonne ?”.

“Le Très Haut nous a bénis !“.

“Qu’Il nous bénisse tous ! On dit que tu as des captifs forts et sains…?“.

“Et que sais-tu d’autre de ma cargaison, Murat le marchand ?“.

“Je sais que l’or et les fourrures ne m’intéressent pas… je suis marchand d’esclave au Balat, fournisseur de la Porte“.

“Tu sais déjà que la plus belle part de ma cargaison n’est ni de gemmes ni d’or n’est-ce pas ?“.

“Oeuvres d’Allah ! Tu sais qu’elle pourrait le devenir….“.

“Que Sa lumière s’entende sur toi marchand ! Je n’aurai qu’un prix pour tout le lot de femelles, tu les prends toutes, sans discuter le prix et sans voir la marchandise. Ce sont mes conditions“.

Il est des instants dans la vie d’un marchand ou la fortune se présente masquée, un top de main vous entraîne vers la fortune…, ou vers la ruine.

Le prix des esclaves, en pièces d’or, était exorbitant.

Il me fallait engager la totalité de mes biens… et pourtant je topais et signais une lettre de change tirée sur les banquiers génois de Galata.

Grand était mon nom et ma renommée.

Déjà Uzeir mon factotum était là avec les chaînes et le char bâché.

A l’instant de pénétrer dans la cale du navire, mon cœur chavirait.

Les femmes étaient enfermées dans un bloc cage au fond de la cale puante, elles étaient vêtues de bures blanches et leurs têtes étaient voilées.

Elles sentaient l’urine et la peur, blotties les unes contre les autres.

Dans la pénombre de la cale, je ne pu distinguer leurs traits ou leur physique.

Une à une elles furent enchaînées et tirées vers le chariot à quai.

En quittant le bord je croisai l’eunuque du sérail, et à son regard plein de haine je compris que je venais de faire l’affaire de ma vie.

Le palais avait mandaté Mustapha l’eunuque incomplet (on dit qu’un de ses testicules fonctionne encore, mais est-ce une légende ?), c’est dire si le lot d’esclaves attendu était de qualité.

Uzeir avait déjà conduit le char vers mon entrepôt du Balat et les femmes y seraient triées et entreposées en attendant de leur donner une affectation.

Je pris mon temps pour m’y rendre.

Mon entrepôt est le plus vaste de la ville.

Il est bâti en pierres et à chaux dans un bel appareil byzantin, mélange de lignes de pierres blanches et de briques rouges.

Haut de deux étages, il est percé de grandes fenêtres en beaux cintres de pierres, closes de grilles en barres de fer entretoisées.

Une vaste porte massive, aspée et ferrée en ferme et protége l’accès.

Une grande cour boisée occupe tout le centre du bâtiment.

Dans la partie sur rue est située la salle des ventes et les bureaux, sur l’aile droite les cellules des hommes, sur l’aile gauche les cellules des femmes.

Dans le bâtiment situé au fond de la cour sont les zones de préparation des esclaves, de détention et de correction et les réserves.

J’entre dans le bâtiment des femmes et découvre enfin mes treize pépites, enchaînées, assises sur le sol.

Je demande aux commis de leur retirer leurs voiles.

Un concert de cris et de lamentation est vite réprimé par les badines des commis.

J’observe la marchandise.

De la belle qualité, de la qualité supérieure comme espéré.

Trois blondes aux yeux bleus, une belle rousse bien en chair, des circassiennes aux pommettes saillantes et aux yeux en amande.

Dans un bruit de chaînes chacune m’est présentée, une a une de face et de dos.

Le Tri est rapide les trois blondes sont très belles élancées et fines.

Si après contrôle, elles s’avèrent vierges elles seront revendues en l’état dans la semaine au harem du palais, avec un énorme bénéfice.

Pour les autres peu de déchet, seules deux femmes sont plus âgées et seront revendues au marché public pour servir de domestique ou de prostituée au port.

En les observant, j’ai déjà repéré les lots intéressants, les futures courtisanes des bordels du Fener, et aussi les esclaves dociles avec lesquelles les princes du sérail viendront jouer a des jeux interdits par leur rang.

De la belle marchandise en vérité, et beaucoup de travail pour mes matrones, mes eunuques et mes commis pour les dresser et les former aux taches qui les attendent.

Par mesure de précaution je demande qu’elles soient entravées par deux, au moyen de colliers d’acier reliés par une barre solide.

On entrave leurs mains pour éviter les gestes désespérés, sauf les trois blondes, que, sur mon ordre, les matrones conduisent aux étuves.

Je les suis tandis que les autres sont mises en cellule et que les deux vieilles sont données pour le plaisir des commis.

J’entends les exclamations de mes employés qui arrachent les vêtements des femmes et les hurlements de ces dernières me prouvent une fois encore la virilité de mes hommes.

J’ai pour habitude de bien traiter mes employés et chacun pourra se servir de ces femmes pendant un mois autant de fois que cela sera nécessaire à leur formation de putain de bas étage.

De la sorte je concilie la satisfaction de mes employés et la formation de mes esclaves.

Les Matrones sont des femmes qui ont connus le sort de mes dernières acquisitions et que, trop vieilles pour servir au plaisir des marins, j’ai gardée a mon service.

Elles ont déjà dénudé les jeunes blondes qui comme je le pensais, n’offrent aucune résistance.

Nues et blanches elles prient leur Dieu en fermant les yeux.

Ma venue déclenche des gestes de pudeur et celles des eunuques des cris vite réprimés par le fouet, avec plus d’effets sonores que de coups portés car il ne faut pas abîmer la marchandise.

Les Eunuques conduisent la première vers la table d’examen.

La jeune femme se débat soudain avec vigueur en voyant les chaînes et les bracelets fixés sur la table.

Mais les eunuques, experts en filles récalcitrantes ont tôt fait de l’installer, allongée sur le dos, les bras en croix fixés aux poignets par des bracelets de cuir.

Les jambes sont rapidement écartées et étendues au moyen de chaîne tendues au plafond et qui permettent de bien dégager les jambes et de maintenir un écartement maximum des cuisses.

Les matrones avec dextérité appliquent la pâte chaude de sucre caramélisé sur le sexe blond, et en quelques mouvement de sucions épilent l’intimité de la belle.

Cette opération étant terminé en quelques minutes et en cris et pleurs de la femelle, une matrone place une pince métallique sur chaque lèvre en écartant au maximum pour dévoiler l’ouverture du vagin.

Je m’approche et avec la plus vieille, nous constatons qu’a peine quelques trous naturels marquent le voile d’un hymen parfait. La belle est vierge, blonde et sa valeur est immense.

La seconde et la troisième subissent les mêmes contrôles et s’avèrent totalement vierge.

Seule la troisième présente un hymen un peu ouvert mais suffisant pour être intact.

Leur sort sera doux, une chambre les accueillera ou les eunuques du palais les visiteront.

Après contrôle ils en prendront livraison pour le harem de Topkapi, non sans me couvrir d’or.

Personne ne doit les toucher désormais, et elles devront être vêtues à la plus grande mode du Palais, le visage et le corps entièrement couvert.

Heureux du bénéfice de cette journée d’exception, je décide de m’offrir le plaisir d’une de mes esclaves avant de m’occuper des huit femelles qu’il me reste à former pour la vente.

Suhelya est une toute petite bonne femme, aux cheveux noirs et au nez aquilin mais ses seins sont si gros qu’ils semblent disproportionnés sur un corps si mince.

Elle sait que j’aime entendre sa voix de fille innocente et me félicite pour mes achats du jour tout en introduisant mon sexe dans son anus.

Je lui pétris les seins sans retenue et après l’avoir tournée en levrette lui éjacule mon sperme dans l’anus.

J’aime me détendre et prendre très vite un plaisir solitaire lorsque j’ai subi un gros stress. Suhelya en bonne fille me nettoie le membre avec sa bouche et toujours nue me sert un thé chaud et parfumé.

Mon factotum vient me prévenir que les filles ont été conduites en salle de travail et que l’équipe attend mes ordres.

Je me rends vers les locaux de préparation et avec toujours le même plaisir découvre mon nouveau cheptel.

Mes huit femelles ont été lavées, elles sont toutes assises sur le banc de travail, pieds et mains pris dans un carcan de bois.

Ce sont de beaux spécimens, des femelles saines et bien faites.

Uzeir me dit avec un regard concupiscent qu’elles sont toutes vierges.

C’est exceptionnel, jamais encore je n’avais acquis autant de vierges.

C’est a la fois un bienfait si l’on pense aux lots destinés au palais, mais aussi un problème car les maquerelles de bordel aiment recevoir des femmes rompues aux jeux de l’amour et les vierges n’intéressent que quelques clients triés sur le volet.

Je décide donc d’en garder trois vierges et de faire déflorer les autres.

Cependant la virginité des trois préservées ne concerne que le vagin, elle seront donc travaillées pour rendre leurs capacités anales utilisables a tout instant.

C’est le moment le plus difficile dans le dressage des esclaves.

Elles ne parlent pas notre langue, sont encore sous le choc de leur capture.

Il ne faut pas leur laisser le temps de penser.

Au moyen d’exemples joués par des filles déjà formées nous leur montrons leur destin.

Vêtue à la plus belle mode des courtisanes de bordel, une de mes filles leur est montrée.

Mon commis par geste leur fait comprendre qu’elles deviendront comme cette fille.

D’abord incrédules et dubitatives les filles entravées, hurlent de terreur lorsque la fille découvrant ses fesses, les présente au commis qui se met en devoir de la sodomiser.

La fille dans une mimique forcée leur montre son plaisir et vient me baiser la main la portant ensuite à son front.

Je dis à Uzeir que nous déflorerons les filles aujourd’hui même et les anus des trois vierges. Aussitôt les eunuques tirent de force la première vers un chevalet de bois et la place en position penchée en avant, grâce aux colliers fixes aux pieds du chevalet, son extension est parfaite et son vagin bien exposé.

Le premier commis applique un tampon d’huile d’olive sur la vulve de la femme et bravement son membre pénètre avec force dans le ventre de la fille en larmes.

En bon professionnel, il laisse courir ses mains sur le dos et le cul de sa victime et peu de vas et vient lui suffisent pour éjaculer son sperme qu’il laisse couler sur les fesses bien tendues.

Je pense que le concert de cris et de désespoir qu’il a déclenché chez les autres femelles a décuplé son plaisir.

Au fait de leur sort, nous pouvons désormais industrialiser le processus sans crainte.

Les commis sélectionnent les filles selon leurs goûts.

Les attouchements intimes et les blagues grivoises fusent…

Les eunuques installent sept chevalets identiques a celui sur lequel est encore attachée la première fille et y amènent les autres.

Les trois vierges sont marquées à la peinture sur la fesse, pour éviter toute erreur.

En quelques minutes vulves et anus sont enduits d’huile d’olive et les hurlements successifs m’indiquent les pénétrations réussies.

Les femmes sont vites déflorées et leurs intimités initiées aux plaisirs du membre masculin.

Détachées certaines s’effondrent, d’autres pleurent, et une se rebelle.

Les eunuques les ramènent au banc de formation les replaçant dans les carcans tout en leur maintenant les cuisses bien écartées.

La rebelle est bâillonnée et replacée sur le chevalet, elle est successivement pénétrée par les huit commis présents.

Les eunuques la suspendent ensuite par les bras et la fouettent avec des verges très fines sur l’ensemble du corps, qui se couvre de zébrures rouges et gonflées.

Je les laisse faire car ils sont experts et savent quand s’arrêter avant de détériorer la marchandise.

Je connais bien le processus de formation, les filles seront formées aux caresses buccales, d’abord en recevant de la semence dans la bouche, au moyen d’une pince écarteur de mâchoire.

Puis elles apprendront la succion et les caresses sur les testicules.

En peu de temps elles deviendront expertes en fellation.

Elles seront sodomisées et pénétrées selon toutes les positions connues par mes commis.

Chaque jour sera consacré au sexe et à l’homme, sans relâche, tout refus sera sanctionné par des coups de fouet ou des séjours en détention ou les filles sont maintenues en permanence avec des godemichés anaux et vaginaux entre les séances de rattrapage avec les hommes.

Bien sûr les hommes changent, nombre de mes amis participent bénévolement à la formation des filles, mais aussi des marins ramassés de nuit sur les quais.

Elles apprendront tout de l’art de la séduction, du chant et de la poésie, des vêtements des femmes, du maquillage, des soins corporels, elles subiront tout des pratiques sexuelles douces ou dures, elles seront caressées et battues, encensées et humiliées.

En général après deux mois de formation on peut les vendre et procéder a leur marquage.

Les ventes d’esclaves pour les bordels ont lieu le mardi, dans la grande salle publique.

Chaque lot est présenté d’une manière très classique aux marchands ou aux maquerelles.

Seuls les acheteurs membres d’une guilde ou des clans bleus ou rouges sont admis dans ces ventes.

Les filles sont exposées nues les acheteurs peuvent les palper, vérifier leurs dents et tâter la fermeté des mamelles.

Les commis réalisent les positions ou les pénétrations souhaitées par les acheteurs.

Une table permet l’examen de l’intimité des vierges.

Dès qu’une fille est vendue, elle est tatouée au chiffre de son maître ou de son bordel.

Certains puristes viennent encore avec leur fer pour le marquage a chaud.

Je désapprouve ces vieilles méthodes Byzantines mais que voulez-vous, lorsque le prix offert est bon !

J’ai vendu mes esclaves quatre fois leur prix d’achat et me voici désormais plus riche que jamais, que le Très Haut en soit glorifié.

Mon seul regret concerne la petite rebelle que nous avions fouettée le jour de son initiation.

Et qui malgré tous nos soins est restée rétive et résistante.

Nous l’avons pendue par les seins, par les pieds, lui avons dilatés le vagin et l’anus, nous l’avons intégralement rasée et fait couvrir par un dog, en vain, rien n’y a fait, elle s’est toujours refusée a coopérer !

En désespoir de cause je l’ai vendue au bordel de l’armée et depuis je sais qu’elle ne chôme pas.

Fin du premier extrait des mémoires de Murat Birkisel, prévôt des marchands du Balat et fournisseur de la sublime porte.

Stambul.© Charles Le Kawjer – décembre 2004

Sérail… 2

Si Le Très Haut me l’accorde, j’irai rejoindre les jardins de Son paradis d’ici peu, ou m’attendent, je le sais, les quatre Houris qui me sont promises… et voilà qu’aujourd’hui le temps a creusé sur mon visage les sillons de la sagesse et allumé dans mon corps les bûchers du crépuscule.

Oh ! Ma plume ne te réjouis pas trop vite, car tu ne seras pas encore le témoin des mes repentirs, tu ne donneras pas encore vie aux termes de mon testament et ce papier vierge que tu parcours ne sera pas mon linceul.

Au terme de ma vie, j’ai décidé, et c’est sans doute mon dernier acte d’orgueil, de tracer ici le premier Aleph de l’histoire de ma vie, pour me retourner une dernière fois, pour ne pas que ce temps s’échappe de mon âme en sifflant comme l’air vicié d’une jarre éventée.

Moi, Murat Birkisel, je n’ai pas toujours été Prévôt des marchands du Balat, fournisseur de la Sublime Porte et du Divan.

Né dans les sombres ruelles au pied des tours du Yedi Küle, j’ai survécu à la plus effroyable misère, lutté pour manger des rogatons de simit moisis et les restes dédaignés par les mendiants ; fait le coup de poing, coupé bourses et jarrets le cas échéant.

Lorsque les premiers poils ombrèrent ma lèvre supérieure, je fus accepté et enrôlé au sein des Merter, le corps le plus prestigieux de l’armée de feu notre Bien-aimé Sultan Murat le Cinquième (que le Très Haut lui soit Miséricordieux).

Oh ! Ma plume laisse moi te décrire ce splendide uniforme que j’arborais fièrement dans nos défilés martiaux entre Topkapi et Edirnekapi : boléro de feutre rouge festonné de torsades de brocards rebrodés d’or, chemise de soie à fine bandes multicolores brillantes comme la laque, large ceinture abdominale enroulée trois fois autour d’une taille bien prise, rouge comme le sang, pantalon saroual de laine bleu, bande molletières écrues et sandales de cuir tressé et enfin sur la tête le magistral couvre-chef des Merter, tube plat de feutre écru au liseré de broderie verte, haut et lourd comme une cheminée, dont le refend brodé tombait au milieu des omoplates.

La joie du casernement, d’une solde régulière et d’une nourriture abondante fut courte, car un an après mon incorporation, jugé apte au combat, je fus versé dans les troupes combattantes en partance pour la Thrace et les Balkans.

Une fois encore les partisans de la province de Barnarie s’étaient révoltés à l’appel d’un Karamorjeviç.

Des centaines de nos compatriotes avaient été massacrés dans le gouvernorat de Magarstar, les symboles de l’empire étaient tombés aux mains des insurgés.

De Stamboul à Thessaloniki en passant par Edirne, la route fut longue mais notre troupe menait un train d’enfer, car notre Général le Pacha Mehmet Bey Ismaël voulait à tout prix atteindre Magarstar avant l’hiver, tout en gardant une cohérence à son armée éclatée entre la cavalerie, les Merters, les terribles bachi-bouzouks, les cruels Janissaires, l’artillerie et le train du ravitaillement.

La traversée de nos provinces de Macédoine et d’Albanie se fit sans difficulté, ravitaillés et hébergés dans nos places fortes, nous atteignîmes les marches de l’Empire dans les délais prévus par notre Général.

Je préfère ne pas parler ici des choses terribles et indescriptibles qu’il m’a été donné de voir et de faire au cours de cette campagne.

La guerre dans toute son abomination, les crimes les plus odieux.

Les mots n’ont plus de sens et le cœur est éteint.

Evidement la toute puissance Impériale et son armée disciplinée vinrent à bout des insurgés en peu de temps et l’ordre Ottoman fut rétabli.

Une répression terrible s’abattit sur les populations locales lorsque les exactions des insurgés furent connues.

Je sais les flots de sang qui coulèrent alors, car j’étais responsable de l’accueil du tri et de la détention des femmes réduites à l’esclavage à la suite de la reddition de la ville de Magarstar et de la province toute entière.

Des milliers de femmes de tous ages, pleurant leur vie perdue, comme l’avaient fait avant elles, les femmes de nos soldats et dignitaires vaincus par les rebelles.

Quel était mon age à cette époque ?

Je l’ignore car je suis un « né vers » ceux dont on ne connaît pas la date de naissance : 16 ans ou 20 ans peut-être.

Chaque jour avec mes camarades, nous devions recevoir ces troupeaux en loques, et selon les ordres de notre Général trier la marchandise.

Les ordres étaient clairs, seules les femmes aux dents saines, à la poitrine ferme, fortes et bien charpentées devaient être retenues captives, les autres étaient relâchées et chassées sans autre forme de procès pour ne pas appauvrir les réserves de vivres de l’armée en campagne.

C’est évidemment à cette époque que j’ai appris les rudiments de ce qui allait devenir mon métier : marchand d’esclaves.

L’œil s’affirme vite dans ce genre de maquignonnage, la sûreté de la main également, comme vous le devinez les toutes premières femmes que j’ai vues nues étaient si merveilleusement excitantes que ce fut comme une révélation pour moi.

Enfant des rues je n’avais aperçu jusqu’à lors des femmes, que leurs yeux dissimulés par le yasmak et, les jours de grandes pluies, un mollet gainé de laine lorsque les jupons se soulevaient pour éviter la boue infecte des rues.

Alors ces rondeurs inconnues, et ce creux mystérieux et sombre entre leurs cuisses, quelle découverte, quel bonheur.

Nous étions 10 soldats sous les ordres d’un kaptan, nous avions installé nos quartiers dans la citadelle.

Une belle réalisation de nos architectes militaires, puissante et forte, bien défendue. Juchée sur un piton rocheux, elle dominait la ville de Magarstar au fond de la vallée, au dessus de laquelle flottaient encore les panaches de fumées noires témoins des destructions de la guerre.

Les femmes étaient parquées dans la poudrière, vidée de ses munitions par les insurgés ; c’était une immense pièce ronde couverte d’une coupole en maçonnerie.

Il fallait faire vite, car chaque jour les chariots vomissaient de nouvelles cargaisons et la place manquait cruellement.

Au début mon rôle consistait à pousser le troupeau par groupe de dix, vers les salles de triage.

Muni d’une courte verge de noisetier, par petits coups successifs portés fermement mais sans violence de bas en haut sur les fessiers récalcitrants, je formais, tel un faucheur, des gerbes pour la moisson.

A l’appel de mes camarades préparateurs, je reformais de nouvelles gerbes de femmes et ainsi de suite.

Je n’ignorais ni la peur dans les yeux des femmes, ni leurs cris effarouchés, ni les hurlements étouffés qui provenaient des autres salles.

Mais je le confesse j’étais encore ignorant des choses du sexe, même si j’avais vu mes camarades entraîner des femmes au fond des granges dans les villages conquis.

Un jour un de nos camarades tomba malade et je dus le remplacer dans la salle de triage.

Désormais je recevais les lots et mon nouveau rôle en compagnie d’un autre Merter consistait à les dénuder intégralement pour faciliter le tri.

Imaginez une pièce sombre d’environ 10 coudées sur 15 ; en très peu de temps il nous fallait recevoir et contenir les femmes au moyen d’une corde qui clôturait un espace ; les isoler une à une, dans la pagaille et la panique du troupeau apeurées, au moyen d’un rasoir affûté, découper leurs vêtements sans les blesser irrémédiablement ; leur lier les mains dans le dos et les pousser nues sur le coté avant d’en saisir une nouvelle.

Ce furent mes premières émotions tactiles sur le corps de la femme, brutales sans doute, rapides, avec toute l’efficacité qui caractérise notre puissante et glorieuse armée.

La femme était tirée sous la corde, j’enserrais rapidement son torse et ses bras au moyen d’une large ceinture de cuir que je bouclais aussitôt dans son dos.

Mon camarade collectait les bijoux qui iraient enrichir la cassette de notre général et ensuite son rasoir entrait en action ; les tissus étaient rapidement lacérés, arrachés, et une fois la ceinture de contention desserrée la femme se retrouvait quasiment nue ; il ne restait que quelques bribes vestimentaires aussitôt jetées à terre.

Bien sur les jarretières et les nœuds qui tenaient leurs bas étaient coupés également, les bas tombaient des genoux sur les chevilles les obligeant se baisser pour les retenir ou les retirer. J’ai conservé un souvenir ému de ces fesses tendues découvrant des fentes poilues, grasses ou fines comme des abricots, serrées ou au contraire turgescentes comme des orchidées.

J’étais jeune et novice, et je sentais confusément pourquoi mon sexe se tendait, mais les plaisanteries grossières de mon collègue ne manquaient pas de m’informer du rapport direct entre ma rigidité juvénile et ces sexes féminins exposés et disponibles.

Croyez-le si vous le voulez mais les cadences infernales imposées par notre Kaptan, nous permettaient tout au plus un pelotage actif des avantages que nous dénudions, car en plus de la préparation des femmes, nous devions aiguiser les rasoirs, collecter les lambeaux de vêtements, les porter sur un bûcher, changer la paille souillée et cela au moins trois fois par jour.

Ce camarade, dont j’ai oublié le nom et moi-même, étions si zélés que notre kaptan nous muta dans la salle de sélection au détriment de deux de nos camarades qui permutèrent vers la salle de préparation que nous allions quitter.

L’espace de sélection, était un appentis sous les poutres de charpente, formant d’un seul tenant, un grand dortoir sur toute la longueur d’un bâtiment militaire dont le mur ouest était percé tous les deux mètres de fenêtres à meneaux.

Les femmes préparées, arrivaient nues les mains liées dans le dos, après avoir séjourné dans la cour simplement protégées par l’avancée d’un toiton couvert d’une toile goudronnée.

Elles grelottaient, claquaient des dents, leur peau était bleuie et marbrée par les frimas encore vifs en ce début de printemps, leurs seins étaient durcis par le froid, leurs tétons turgescents, enfin pour celles qui avaient des mamelles fermes.

Mon nouveau travail était simple : j’accueillais les lots, et je procédais aux premiers tris : d’abord les très vieilles femmes étaient immédiatement poussées sur le côté, les édentées et les bouches pourries subissaient le même sort.

Ensuite au moyen d’une réglette graduée en bois, je soumettais les autres au test des seins, glissée sous un globe mammaire, si la réglette tenait seule sans tomber la femme était éliminée et jetée nue dans la rue avec les vieilles.

Si la corbeille du sein couvrait plus de 1/2 pouces sur l’étalon alors le même sort était réservé à la malheureuse.

Le passage entre chaque femme s’accompagnait de belles claques sonores sur les croupes nues pour faire avancer le troupeau.

Toute velléité de rébellion était sanctionnée à ce stade par des coups de cravaches portés au jugé par un de ces terribles Janissaires salivant devant tant de plaisirs potentiels.

Le silence devait être total mais il ne fut jamais respecté ; entre les cris de celles qui étaient poussées vers la sortie ; les protestations de celles qui subissaient des attouchements et les douleurs des femmes punies, l’espace sonore était bruyamment aigu.

En très peu de temps j’avais acquis une telle dextérité qu’un simple soupesage des seins d’une femme, une palpation rapide des mamelles, un tension des tétons entre pouce et index, me permettait de juger de sa qualification ou de son élimination sans recours à la réglette étalon.

Il me faudrait à ce stade de mon récit reconnaître que j’avais enfin connu la femme, mais à quoi bon, je n’en connus que ce qu’en connaissent tous les jeunes hommes : de la jouissance instantanée dans une pénétration à peine ébauchée, à la recherche du plaisir sophistiqué ; sauf que je le fis en très peu de temps dans ce contexte favorable.

J’excellais dans mon domaine ; mon physique trapu et massif, mon visage grêlé par la petite vérole et ma barbe drue chapeautée par une moustache en gloire, mes yeux noirs dont j’accentuais, je l’avoue, la profondeur par un trait de kohl, me servaient pour domestiquer ces femmes hystériques.

J’avais très rapidement découvert que mon efficacité s’accroissait en proportion directe de la docilité des femmes.

Je mis donc au point des techniques simples pour calmer les ardeurs combatives de ces femmes dont certaines étaient des furies aux coups de pied redoutables.

Sur mes instructions le bourrelier et le maréchal-ferrant de notre section avaient confectionné quelques accessoires efficaces.

Tout d’abord une cagoule de cuir souple, simplement fendue d’un trait surpiqué au niveau de la bouche, et fermée à la base par un cordon coulissant auquel je fis adjoindre par la suite un anneau de métal.

Une cage de métal brut et rugueux en forme de sarcophage égyptien soulignant les arrondis du corps.

Le bulbe supérieur qui recevait la tête, était muni d’une plaque de carcan coulissante pour maintenir la tête, sur la face interne de la partie corporelle, ajourée pour laisser passer les bras liés dans le dos, était fixée une grosse sangle de cuir pour immobiliser la taille.

Les deux chevilles étaient réunies, au pied du sarcophage, par une ferrure en double demi cercle dont la face interne était garnie de très fines pointes acérées.

La sélection était devenue une affaire simple et deux hommes traitaient désormais, en une journée, l’équivalent de trois jours de travail.

Cagoulée, aveugle, la femme perdait ses repères.

Les mouvements de rebellions étaient sanctionnés par une serrement progressif du cordon autour du cou qui conduisait certaines indomptables à l’évanouissement.

Pour les plus dociles la sélection était une formalité désagréable mais rapide.

En peu de temps elles se retrouvaient soit nues et grelottantes dans la rue où la population avait organisé un système d’accueil, soit convoyées vers le fond du dortoir pour l’étape finale.

Tandis que les récalcitrantes étaient menées à coups cinglants de cravache sur les fesses et les cuisses, le souffle rauque et court en raison de l’étranglement par le cordon, vers le carcan ou tête et chevilles immobilisées dans la douleur ne leur permettaient ni hurlement, ni mouvement.

La palpation et les attouchements étaient alors jeux d’enfants…

J’appris à ne tolérer aucun écart et à réprimer toute velléité d’indépendance chez ces femmes.

Fin du second extrait des mémoires de Murat Birkisel, prévôt des marchands du Balat et fournisseur de la sublime porte.

Stambul.© Charles Le Kawjer – décembre 2004

Sérail… 3

A l’évidence la perfection de mon travail attira l’attention du kaptan sur mon cas, il vint plusieurs fois visiter notre atelier, prenant plaisir à mener les femmes par les extrémités du cordon, admirant la simplicité du dispositif d’immobilisation corporelle, l’accessibilité des formes féminines sous la main.

Je fus rapidement promu au premier grade de la caste des sous-officiers, responsable de l’approvisionnement du harem des esclaves.

Mes nouvelles responsabilités étaient bien plus simples et bien plus agréables que les précédentes.

A ce dernier stade de la sélection mon rôle consistait à trier les femmes par critères : couleur de cheveux : blondes, autres ; âge : mures, jeunes ; catégorie de taille : grandes, petites, maigres, fortes avec de belles formes généreuses ; attributs sexuels : poitrines et fesses essentiellement et enfin le plus important pour nos Princes la virginité : vierges ou pas.

Nombres d’entres elles me connaissaient déjà et redoutaient ma discipline.

Je commandais à notre bourrelier un autre masque de cuir et quatre bracelets reliés par des chaînettes.

Désormais le temps ne comptait plus, seules les valeurs mercantiles avaient cours.

Du soin avec lequel j’effectuais mon travail dépendait le profit de notre général.

Le cheptel se valorisait au gré de ma sélection.

Il fallait donc que chaque femme soit identifiée, marquée, catégorisée, contrôlée.

Le processus était simple, une par une les femmes m’étaient amené totalement nue, cagoulée et entravée par les bracelets et leurs courtes chaînettes.

Elles prenaient place sur une estrade de bois que j’avais fait confectionner par les charpentiers du régiment, formée d’une plateforme circulaire qui pivotait à 360 degrés au moyen d’un axe de moulin à grain récupéré dans la ville conquise. Jambes maintenues largement écartées grâce à des mousquetons reliant les anneaux des bracelets de chevilles à ceux de la plaque tournante, le buste de la femme était courbé de force vers l’avant au moyen d’une tige métallique reliant l’anneau du cordon coulissant de la cagoule au socle du plateau tournant, de telle sorte que tout mouvement tendant à redresser la colonne vertébrale entraînait la tension du cordon, l’étranglement et la suffocation.

Le ventre reposait sur un tréteau de bois brut. Deux appuis parallèles montés sur tige métallique permettaient à la femme de se maintenir en équilibre.

La hauteur idéale de cette estrade permettait une vision panoramique du corps à étudier et particulièrement donnait un accès rapide aux orifices intimes.

Une vieille matrone apeurée avait été réquisitionnée pour contrôler les virginités.

Mais très rapidement sur ses conseils j’appris à reconnaître le voile fin d’un hymen et, à son grand soulagement je la congédiais.

Assis sur un tabouret, je faisais pivoter le socle, accédant de la sorte à toutes les parties que je devais contrôler, évaluer ou mesurer, ne manquant pas d’admirer sans fin la plastique féminine ; la douceur satinée de la peau des cuisses, faisant jouer les mamelles qui pendaient dans le vide pour en apprécier le tonus, attardant un doigt sur l’anneau velouté d’un anus sombre ou le laissant glisser le long d’une fente intime émouvante de douceur.

Une fois la sélection effectuée les femmes étaient marquées à la peinture d’une croix sur la fesse droite, une couleur par catégorie.

Une fois encore notre kaptan aimait venir se régaler du spectacle de ces femmes nues, cagoulées de noir, le cul en offrande, les seins pointant vers le sol, les parties bien exposées, tournant tel des girouettes au gré du vent de ses désirs.

Mystérieusement alors que tout allait merveilleusement bien pour moi, je fus convoqué au Divan des officiers supérieurs.

Tremblant de tout mes membres, je me rendis vers ce que je pensais être ma dernière heure, tant au sein de l’armée les jalousies peuvent vous coûter la tête ou pire encore : le terrible pal.

En guise de torture je fus reçu dans le mess par des officiers hilares et joyeux.

On me questionna sur mes « inventions » et on me fit savoir que 30 femmes déclassées avaient été mises à la disposition du bordel des officiers.

Certains parmi eux, dont la majorité était représentée devant moi, souhaitaient créer un cabinet de spécialités pour pimenter leurs plaisirs, y compris ceux de la jouissance par la douleur.

Le bordel des officiers disposait d’une grande salle voûtée en arc de pierre, dans laquelle on me conduisit ipso facto.

Une réplique de ma cage sarcophage et de mon estrade mobile s’y trouvait déjà installée.

Les officiers louant mes « machines » me demandèrent d’en créer de nouvelles pour varier les possibilités de supplices délicieux.

Connaissant la valeur des femmes, devenu soucieux de leur bien-être, je fis humblement remarquer à mes interlocuteurs, en baissant la tête et en inclinant mon torse en signe de soumission, que mes talents étaient au service de la sélection des femmes pas de leur destruction ou de leur avilissement.

Mes propos m’attirèrent quolibets et rires gras.

Mon Kaptan en aparté me rassura en m’apprenant que certaines femmes trouvent beaucoup de plaisir sous la férule d’hommes dominants et a contrario certains hommes éprouvent ce même besoin au regard de femmes dominantes.

Convaincu de ces plaisirs qu’au bénéfice de l’âge j’ignorais encore, j’acceptais la mission.

Je disposais de très peu de temps pour réaliser les accessoires et machines propres à combler mes supérieurs hiérarchiques et mon ignorance de ces pratiques étranges était telle que je demandai à assister à l’une d’entre elles.

Un Kaptan des Janissaires ne se fit pas prier.

Assis au fond de la salle des plaisirs du bordel, je regardais l’officier appareiller sur mon estrade tournante une belle femme brune, grasse avec des seins gigantesques et un cul massif.

Les protubérances mammaires pendaient misérablement on eut dit qu’elles allaient toucher le sol.

La femme n’était pas cagoulée et ses yeux n’exprimaient que de la joie et du plaisir. Le kaptan noua une corde de chanvre autour d’un sein l’entourant de plusieurs lignes de corde harmonieusement disposées et visiblement très serrées, répéta l’opération sur l’autre sein.

A ma grande surprise la femme gémissait…de plaisir.

En peu de temps les seins devinrent rouges, gonflés, durs.

Le Kaptan profitant de cette congestion, tirait sur les tétons.

Chaque traction entraînait un cri de la femme, un cri de douleur certes, mais aussi une supplique.

A l’invitation de l’officier je pus constater que la vulve de la femme était humide et l’ouverture du vagin dilatée.

Ainsi c’était donc vrai, le plaisir de souffrir était suffisant pour entraîner la jouissance.

Dans les moments qui suivirent, je vis la femme fouettée sur toutes les parties de son corps, recevoir à même la peau du sel et du paprika déposés sur les estafilades laissées par la morsure du fouet, la douleur lui arrachait des hurlements et des encouragements à l’encontre de notre officier.

Se plaçant devant le cul massif et ouvert le Janissaire introduisit dans l’anus le manche tressée de son fouet en cuir.

Puis nouant deux morceaux de cordes sur le haut des cercles de corde enroulés autour des seins il en fit des longes qu’il fit passer de chaque cote du visage de la femme offerte.

Se plaçant devant la bouche haletante de la matrone il lui introduisit son membre gonflé dans la bouche.

Elle le reçu avec délectation et se mit à l’aspirer par petites sucions.

Tout en surveillant le travail, il tirait successivement sur l’une ou l’autre des longes pour rythmer le va-et-vient de la bouche en tirant sur l’un ou l’autre des seins qui se balançaient comme des pendus au gibet.

La suite de la séance ne fit que me conforter dans l’impression que j’en avais retiré.Je me mis rapidement au travail et réunis autour de moi, les charpentiers, bourreliers, maréchaux-ferrants, fondeurs et tailleurs du régiment.

Pour le mobilier il fallait des structures permettant la mise en valeur de toutes les parties de l’anatomie féminines, des appareils qui permettent de dégager ou de privilégier telle ou telle partie du corps et principalement centré autour des orifices : bouche, vagin, anus et des seins, il fallait pouvoir le suspendre, l’étendre, le contraindre.

Je fis réaliser des palans à poulies pour étirer vers le haut, des tréteaux pour le coït anal, des pals de plaisir, des cadres basculants qui permettaient d’écarteler la femme les membres en croix, de la faire basculer tête en bas et d’accéder de face et de dos.

Les cages métalliques que fabriquèrent nos maréchaux n’avaient rien à envier aux plus sombres cachots de Topkapi.

Pour l’aspect pratique je fis construire des râteliers ou furent rangés les splendides accessoires de cuir que nos bourreliers réalisèrent : corsets lacés, masques, colliers et bracelets, fouets et ces merveilles d’esthétique que furent les cravaches de cuir finement tressé monté sur des manches d’ivoire sculpté en forme de phallus. On y trouvait facilement accessibles, des liens de cuir de chanvre ou de coton, ainsi que la réalisation dont je suis le plus fier : des statuettes en forme de phallus coulées dans le bronze, de toute les tailles jusqu’aux plus énormes.

Pour les réaliser nos plus habiles sculpteurs avaient demandés à nos guerriers les plus virils de poser le membre en gloire, tandis qu’à intervalles réguliers des femmes leur caressaient les parties nobles.

Les officiers en étaient positivement fous et ne pouvaient plus s’en passer, on racontait même que certains d’entres eux se donnaient du plaisir solitaire par les voies étroites.

J’avais pour ma part essayé mes créations sur les plus larges des femmes du bordel et découvert ainsi que la femme peut jouir par les deux orifices simultanément et recevoir la semence en bouche presque dans le même laps de temps.

Je fis également réaliser des cercles compresseurs, qui pouvaient se placer autour du globe mammaire et grâce à un astucieux système de coulisses à cliquet, se resserrer autour du sein pour le compresser.

Trois semaines plus tard la salle des soupirs était ouverte et mes officiers célébrèrent l’événement au cours d’une soirée mémorable durant laquelle toutes les femmes surent chanter la gloire de notre vaillante armée avec des accents de subtiles et délicieuses douleurs tout en accueillant profondément les hampes de nos drapeaux victorieux.

Deux mois après le début des rafles de femmes, notre général décréta que la population avait été assez humiliée et punie pour ses crimes envers la Sublime Porte, et les arrivages cessèrent.

500 parmi les plus belles femmes de la province, en majorité des blondes jeunes et séduisantes y inclus 120 vierges, remplissaient les geôles de la citadelle.

Un convoi de butin devait se former pour le retour triomphal de notre général à Stamboul avant les fêtes du kurban bayrami qui devaient se tenir dans un mois.

J’avais pour ma part gagné un nouveau galon dans la caste des sous-officiers et une nouvelle mission m’avait été confiée sur la recommandation de mes officiers.

Je devais convoyer en toute sécurité et confidentiellement 15 vierges blondes d’une rare beauté bien en chair, à la peau laiteuse, seins fermes et durs, bassin large plein de promesses de fertilité (je les avais moi-même choisies), jusqu’au palais d’été du Sultan à Kücück Su sur les rives de la Corne d’Or.

Notre caravane se mit en marche aux premiers jours du mois de Shaaban et atteignit Stamboul juste à la date prévue par notre général.

Parti encore enfant, je revenais homme et j’étais bien décidé à conquérir la fortune.Fin du troisième extrait des mémoires de Murat Birkisel, prévôt des marchands du Balat et fournisseur de la sublime porte.

Fin du troisième extrait des mémoires de Murat Birkisel, prévôt des marchands du Balat et fournisseur de la sublime porte.

Stamboul.© Charles Le Kawjer – décembre 2004

Sérail… 4

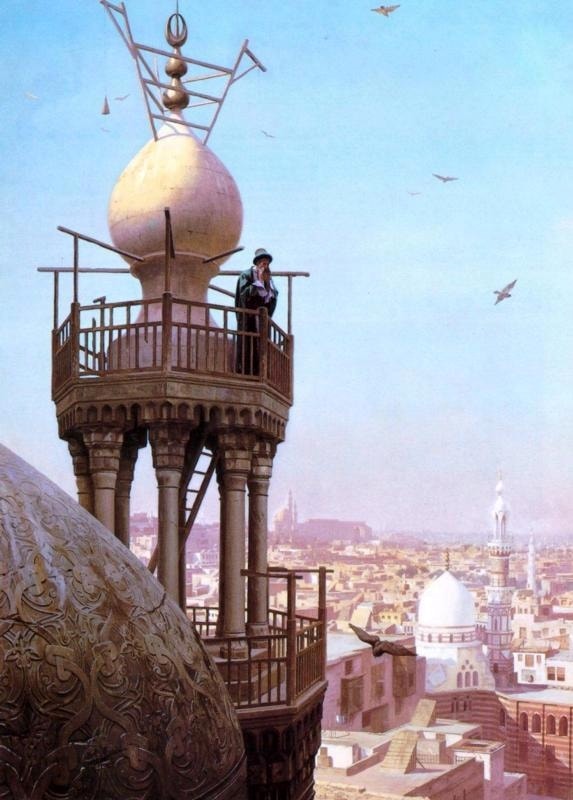

La lumière du soleil qui sombre doucement dans les eaux de la mer de Marmara, caresse pour quelques instants encore le dôme de la Mosquée que le Mimar Sinan Pacha vient de construire à Usküdar sur la rive asiatique.

C’est l’heure incertaine, le regard accompagne l’esprit qui s’enfuit vers l’horizon comme pour retenir encore un peu de la lumière de ce jour qui s’achève ; un de ces jours qui sont si peu nombreux, à peine vivants et déjà morts.

C’est l’heure idéale, lorsque tombe le rideau de la nuit et que s’allume le théâtre des ombres, la mélodie du Muezzin me rassure et me rappelle à l’humilité.

Depuis que, trop vieux pour espérer vivre, j’ai entrepris d’écrire le récit de ma vie, c’est l’heure propice ou renaissent les souvenirs, dans la lueur jaune de la lampe à huile, au bout de ce tourillon de fumée noire s’animent les jours anciens…Les années qui suivirent le retour de la campagne de Magarstar furent, sans être monotones, ce que sont les années de la vie militaire : la vie de caserne, de belles campagnes de conquêtes, des victoires, des parades, des blessures, des récompenses et des grades.

A l’apogée de son règne, notre Sultan Selim II (que le Très Haut lui soit Miséricordieux) fils de feu notre Bien-aimé Sultan Murat le Cinquième (que le Très Haut lui soit Miséricordieux) et petit-fils de feu l’illustre Maître du monde Sultan Soliman le Magnifique (que le Très Haut lui soit Miséricordieux), régnait sur la totalité de l’ancien empire des roums qu’il avait étendu jusqu’aux villes saintes d’Arabie.

Notre flotte dictait sa loi sur les mers du levant, l’île de Kibris venait de tomber entre nos mains, et les infidèles retranchés dans Malta étaient déjà convaincus de leur fin prochaine.

Et c’est justement dans l’île de Kibris que nous étions cantonnés depuis le début du mois d’Ekim 992.

La République de Venise, soutenue par une coalition menée par le Pape des chrétiens Pie V, avait armé une flotte de guerre qui cinglait vers nos côtes.

Sous le commandement de notre illustrissime Amiral Ali Oullouch Pacha, que nous surnommions « le teigneux », 300 puissantes galères de combat avaient quitté la rade pour se rendre au devant de l’armada des chrétiens.

Nous étions 100.000 guerriers, qui en ce matin du 7éme jour d’ekim 992 scrutions l’écume des vagues, interrogeant un horizon blanc de brume et de vide terriblement immobile.

Comme les serres d’un oiseau de proie, seules les deux lignes de terre d’un détroit sur les côtes du Iounanistan étaient visibles.

Ce détroit formait un golfe: Patras, situé non loin de Lépante (ces noms je les ai appris dans la douleur bien après).

Ce qui c’est passé en ce funeste jour, les chroniqueurs l’ont fidèlement rapporté, je ne pourrai rien ajouter de plus à ces récits.

Comment nos galères furent enfermées dans le golfe, comment ces petites réales vénitiennes, fines légères et manoeuvrables ont enfoncé, éperonné et coulé la première ligne de nos galères dans les 20 premières minutes de l’affrontement ?

Je l’ignore car en ligne de front mon embarcation fut la première touchée, et je me suis rapidement retrouvé jeté par-dessus bord, dans la confusion la plus totale.

Je ne dus ma survie qu’à la capture.

Une barcasse des chevaliers de Malte, qui tentait de secourir les esclaves chrétiens que nous avions asservis aux bancs de rame de nos galères, me repêcha parmi eux.

Dans le fracas des armes, la fumée de la poudre et des incendies, personne ne fit attention à mon uniforme.

J’étais blessé, allongé entassé sur le pont avec les autres rescapés, quant un marin s’effondra sur moi, la main sectionnée par un boulet.

Tant bien que mal je confectionnais un garrot qui arrêta le flot de sang.

J’en étais également couvert.

Cet homme que je n’oublierai jamais et dont j’espère que le Très Miséricordieux a guidé les pas, s’appelait fervantesh ou chervantes, je ne sais plus, c’était un espagnol, il m’a a la fois sauvé la vie et condamné à l’esclavage.

Car aussitôt que j’eus garrotté son bras, un officier chrétien reconnaissant le croissant sur mon blason s’apprêtât à me sabrer le visage avec rage et force jurons dans un sabir impie.

Mon soldat qui, raccourci de la manche, avait triste figure, s’interposa en se jetant par devant la lame du meurtrier ; vociférant et gesticulant.

Je compris qu’à défaut de finir cadavre, j’étais devenu butin de guerre.

Merci à toi noble espagnol, pour m’avoir accompagné malgré ta blessure et vendu vivant comme esclave, ce qui, je le compris par la suite, m’avait sauvé.

30.000 des nôtres perdirent la vie ce jour là, 260 navires furent coulés.

Jamais jusqu’alors nos armes n’avaient fléchi, à dater de ce jour maudit entre tous, la victoire nous échappa et les oracles de nos Saints Sages disent que c’est pour toujours.

De Lépante aux geôles de Malte, le chemin ne se mesure pas en lieux, mais en souffrances et en privations, il ne se mesure pas en heures mais en nombre de cadavres.

Enchaînes à notre tour à la chiourme des galères chrétiennes, nos nouveaux Maîtres avaient trouvé plaisant de nous confier aux soins de nos anciens captifs chrétiens, dont 15.000 avaient retrouvés la liberté lors de la bataille.

Notre arrivée dans l’île des chevaliers croisés, donna lieu à d’immenses festivités, notre troupeau fut mené dans les rues de la ville, livré aux quolibets, aux lazzis et au lynchage.

De tous les prisonniers de mon banc de rame je suis le seul survivant.

Ce que fut ma vie pendant les quatre années que dura ma détention, je préférerais ne pas en livrer le détail.

Cependant il me faut écrire et témoigner, pour ceux qui ont partagé ma servitude, pour tous ceux qui dans les premiers jours de captivité ont subit la fureur des croisés.

Nous étions sans doute mille hommes jetés comme des êtres sans religion dans des cachots infâmes et puants, entassés sans possibilité de s’allonger, faisant nos besoins sur nous et pataugeant dedans.

Gardés par nos anciens esclaves dont certains pratiquaient notre langue ; nous savions par leur truchement que les chrétiens avaient décidés de nous exterminer dans les plus cruelles souffrances.

Et effectivement dans les premières semaines, des dizaines d’hommes étaient extraits quotidiennement des cachots pour les salles de torture, aucun n’en revenait. La prison n’était plus qu’un hurlement inhumain et permanent.

Certains parmi nous, devenus fous, se suicidaient en se frappant la tête contre les pierre brutes des cachots.

En représailles nos tourmenteurs renvoyèrent dans les cachots des hommes émasculés et proprement recousus et en plus des futurs suppliciés extraits des cellules nos geôliers choisissaient des spectateurs.

Les cruautés auxquelles on m’a forcé à assister, ont tué au fond de moi toute trace d’humanité et de compassion pour les longues années qui ont suivi ma vie misérable chez les infidèles.

Mais les horreurs indignes de l’humanité auxquels se livrèrent ces barbares puants, si elles étaient les pires, ne furent pas les seules.

Après quelques semaines, repus de sang et tortures, nos bourreaux se mirent en devoir de sodomiser les survivants, dont nous comprîmes qu’ils avaient fait une sélection.

Un grand nombre parmi eux semblait prendre beaucoup de plaisir à ces actes contre nature, les plus jeunes parmi les prisonniers servaient de giton, vivant à demeure avec les geôliers, partageant leur couche.

Quant à nous, nous devions subir leurs assauts en groupe, devant nos pairs.

J’ai encore dans la bouche le goût acre du pissat et du sperme de leurs vits malpropres que j’ai du sucer pour leur complaire et sauver ma peau.

Et la déchirure de mon fondement, brutale et douloureuse, que jamais je n’oublierai.

Encore aujourd’hui je me refuse à croire que ce traitement était semblable à celui que j’avais moi-même réservé aux femmes de Magarstar.

Et longtemps je me suis persuadé que la femme est faite pour obéir et servir l’homme ; d’une complexion naturellement conformée pour la pénétration, c’est un acte normal pour elle.

Car Ôh ! Ma plume quelle serait la conclusion du livre de ma vie si j’avais tort ?

Non, j’ai toujours traité les femmes avec humanité, leur réservant le meilleur de la part qui leur revient sur cette terre, pour le plus grand bonheur des hommes qui me les achetaient.

Nombres d’entres elles ont eut une vie heureuse, une parmi elles a donné un fils au fils du Sultan.

Et puis peut-on comparer la souffrance d’un homme de guerre et la servitude naturelle de la femme ?

Ôh ! Ma plume ! Mon âge, tu m’égares sur la voie du remord.

Alors que je voyais venir une fin de vie dans la plus totale abjection, notre Sultan Selim II (que le Très Haut lui soit Miséricordieux) vint à conclure des accords bilatéraux avec la République de Venise dont les termes prévoyaient la vie sauve pour les esclaves capturés à Lépante et le versement de rançons pour la libération des officiers supérieurs.

Né de basse caste, mon sort fut scellé au marché aux esclaves, ou je fus rapidement acquis par une matrone chrétienne sans âge, aux fins de travaux domestiques.

Marqué au fer rouge d’une croix sur l’épaule et portant la boucle d’oreille des esclaves, j’intégrais la domesticité d’un grande demeure patricienne dont la Maîtresse s’appelait : Graziella livi Tedesci, veuve du banquier Génois Cuomo Bartolomeo Tedesci.

Nous étions huit esclaves au service de la Domina -comme elle aimait être appelée rappelant le vieux terme roumi pour Maîtresse de la maison- ; cinq hommes de toutes origines et trois négresses.

Le majordome de la femme qui m’avait acheté, me fit comprendre dans un mélange entre ma langue et la sienne que je commençais à entendre, que la fuite d’un esclave était punie d’une mort instantanée et que l’obéissance aveugle et sans retenue devenait désormais ma seule loi.

Le majordome de la patricienne était un homme libre, il veillait aux intérêts de sa Maîtresse qui avait droit de vie ou de mort sur la domesticité et en il exécutait les basses œuvres.

Il me faut a présent décrire ma Maîtresse, puisque c’est ainsi que je l’ai nommée pendant mes années de servitude.

Pour moi qui était jeune, cette femme avait bien mille ans, son visage était ravagé par les rides ; pas une once de peau lisse et ferme ; pas un sequin de graisse, sa peau était posée sur ses os comme le cuir est étendu sur les cadres des tanneries.

L’ovale de son visage était fin ; l’arête de son nez droit plongeait sur les deux traits carmin de ses lèvres fines et rêches.

Mais dans ce paysage désolé, il y avait sous la broussaille des sourcils blonds, les flammes froides de ses yeux bleus, tellement azurés qu’on eut pu parler de la pureté de leurs eaux à l’instar des pierres précieuses.

Elle était de très petite taille, portait le noir, couleur de deuil chez les chrétiens, la tête éternellement couverte d’une mantille de dentelle ; ses robes de satin et de taffetas étaient dépouillées, sans ornements ostentatoires, ornées d’une fraise de coton empesé et de bijoux pieux ; ses doigts gantés de satin ; ses pieds chaussés d’escarpins de velours brodés.

On devait baisser les yeux devant elle, et garder le silence.

Ses ordres étaient donnés avec une économie de mots, d’un ton sec.

Ils étaient sans appel et devaient être exécutés sans tarder.

Tout manquement était puni du fouet ou de la détention.

Le plus dur aujourd’hui, c’est de confesser ce à quoi je fus réduit durant ces jours sous sa férule.

La vie dans les rues de Stamboul m’avait formé au pire.

Je me croyais à l’abri.

Aussi lorsque la Maîtresse me fit venir dans son boudoir privé, le soir même de mon arrivée dans sa maison, je ne pouvais imaginer un instant les desseins secrets de la Domina.

Pour gagner ses bonnes grâces, j’appliquais ce que le majordome m’avait enseigné : port de tête humble, yeux baissés, mains dans le dos, un pied en avant, toujours à une distance respectueuse.

Elle ne prononça aucune parole.

Se contenta de m’observer en silence durant un temps qui me parut interminable.

Puis elle se leva, retira ses longs gants de satin et en enfila de plus courts en dentelle ajourée sur les doigts.

Elle s’adressa à moi : « retire tes braies ! ».

Je restais interloqué, sans comprendre son désir.

Alors calmement elle mima l’acte de baisser un pantalon.

Je m’exécutai.

Je portais, sous mon saroual, une ceinture de coton qu’elle m’intima l’ordre de dénouer.

Ce dernier rempart tombé, ma nature mâle lui fut accessible comme celle d’Adam le fut à Eve au jardin d’Eden ; ne lui offrant cependant, en guise d’hommage, qu’une langueur suspendue mollement entre mes cuisses.

Elle n’en fut pas troublée et l’acier de ses yeux semblait vouloir transpercer mes pudendas.

Lorsque je sentis le froid de ses doigts se poser sur mes testicules, j’eus un mouvement de défense et je dois l’avouer de dégoût.

Elle aboya un ordre : « Ne bouge pas !! », et furieuse se saisit d’une verge de bambou dont elle me flagella les fesses avec une vigueur surprenante chez une femme si frêle.

Le cul encore cuisant je me contraignais à une immobilité parfaite.

Se saisissant du bout de ma verge molle, elle s’en servit comme d’une longe pour me tirer sans ménagement jusqu’à sa chauffeuse ou elle s’installa confortablement.

Rassérénée elle repris son inspection des mes attributs virils.

Recueillant mes testicules dans le creux de sa main, elle joua longtemps à les soupeser, les étirer vers le bas, à les écraser à deux mains se régalant de mes gémissements et des mouvements défensifs contenus de mon bassin.

La douleur irradiait dans mon bas ventre, les larmes me montaient aux yeux.

Et alors que je me sentais défaillir tandis qu’elle faisait rouler, l’une contre l’autre, d’une main experte, mes boules viriles dans leur sac de peau, elle se mit tout à coup de sa main libre à faire glisser le fourreau du pénis, depuis le gland bien circoncis, jusqu’à la base de la tige, au maximum de son élasticité.

D’abord très lent et douloureux ce mouvement de piston se fit de plus en plus rapide et délicieux ; la douleur dans mes boules et la douceur de ses doigts autour de mon gland eurent pour conséquence le réveil de mes ardeurs masculines et mon sexe se gonfla, laissant se développer sa taille -que je jugeais excellente-, et dont visiblement la Maîtresse était plus que satisfaite.

Lorsque la tension de mon pénis fut à son comble, elle cessa son va-et-vient, et se levant, se mit en devoir de le mesurer : longueur et diamètre.

D’un geste dédaigneux elle souleva mon droguet de bagnard m’intimant l’ordre de me dénuder.

Debout dans mon habit de naissance, je subis son inspection : dents, muscles, anus ; je dus marcher, prendre de allures et des poses, le tout ponctué de coups violents portés avec science sur les parties les plus tendres de mon anatomie.

Elle sonna son majordome qui arriva comme l’éclair.

Apres un bref conciliabule dans leur langue duquel je compris qu’elle me voulait entièrement rasé, le majordome, à son tour, soupesa mes testicules avec un air satisfait. Je fus reconduit dans ma nudité jusqu’au galetas qui me servirait de chambre dans le carré des esclaves.

Fin du quatrième extrait des mémoires de Murat Birkisel, prévôt des marchands du Balat et fournisseur de la sublime porte.

Stamboul.© Charles Le Kawjer – décembre 2004

Sérail… 5

Cette première prise de contact avait pour but de me faire comprendre que la Domina avait d’autres desseins pour nous en sus de nos servitudes quotidiennes.

Pour complaire à ses désirs je fus rasé intégralement, sourcils et pubis compris et durant toute ma captivité je dus le rester.

Ma tâche d’esclave consistait à assurer les travaux de force, couper le bois de chauffage, porter les objets, récurer, vider les tinettes, évacuer les ordures.

J’appris très vite de la bouche de mes compagnons d’infortune les goûts étranges de notre Maîtresse et les marques sur la partie visible de leurs corps les illustraient sans équivoque.

Je me souvins des propos de mon Kaptan lors de l’aménagement du cabinet des plaisirs des officiers de Magarstar.

Cette femme était insatiable, chaque soir à la même heure elle célébrait un sabbat dédié à ses plaisirs décadents.

Toujours seule en présence de son majordome qui tenait lieu de cerbère armé.

Et chaque soir c’était la même angoisse, qui serait choisi ?

Et dans ce domaine tout était possible : un homme seul, plusieurs hommes, un homme et une négresse, un homme et plusieurs négresses, l’imagination de Graziella livi Tedesci était sans borne sa soif de plaisir sans limite.

Le seul point commun est qu’il n’y eut jamais de répit où même une seule nuit sans débauche.

Je ne vais pas raconter tel Shéhérazade, mes milles et une nuits aux pieds de la Maîtresse, ni les abjections auxquelles je fus contraint.

Je dois dire que je fus sélectionné plus souvent que les autres.

Et malgré la lourde fatigue qui brisait mon corps après ces journées de travail sans repos, je devais satisfaire à la luxure de la Domina.

Au Nom du Miséricordieux !

Je redoutais tant ces nuits, que lorsque la folie perverse de la Maîtresse se faisait plus douce, dans des faces à faces ou seul le plaisir de torturer nos parties mâles lui semblait satisfaisant, alors j’en éprouvais du plaisir.

Elle avait une science innée des liens et des nœuds, elle savait nouer un lien de chanvre autour du sac génital avec art, le séparant en deux parties égales au moyen d’un croisé fin qui, très serré, compressait et faisait gonfler les testicules.

Elle jouait au moyen de planchettes sur l’écrasement de nos boules, les faisant jaillir entre les mâchoires de bois pour mieux les flageller avec un bambou fin et huilé.

Mais elle aimait par-dessus tout, nouer un lien très serré sur le haut du sac génital, lien dont les deux extrémités étaient elles-mêmes liées aux gros orteils. Appareillés de la sorte, nous devions nous coucher sur le ventre et, nos couilles bien étirées sous nos fesses, en supporter l’écrasement par ses talons fins comme des dagues. Talons qu’elle aimait également nous introduire longuement dans l’anus.

Dieu !

Elle se régalait de nos cris, jouissait de nos souffrances.

Elle nous enfilait la verge dans un tube de métal déjà trop petit pour le recevoir au repos, et puis elle nous flattait, nous obligeant à regarder des gravures licencieuses, trop à l’étroit pour bander, le sexe s’échappait par le haut, le gland douloureux assurait seul l’érection comme le chapeau d’un champignon, qu’à ce moment là elle cinglait de petits coups brûlants au moyen d’une tige de cuivre.

Douces également étaient les nuits avec une ou plusieurs négresses.

Car d’une part je me régalais de la vision de leurs culs callipyges, ronds, fermes et soyeux, et d’autre part ces nuits là, c’étaient leurs langues qui donnaient du bonheur au puit sec de la Domina.

Ah ! les négresses, elles étaient son jouet, j’appris avec elles qu’une femme peut recevoir l’homme dans les trois orifices simultanément, que le vagin, proprement dilaté, peut accueillir deux membres en même temps, que les membres de chiens de belles tailles peuvent rivaliser avec les nôtres.

J’aimais l’odeur forte de leur peau, le sel de leur transpiration, le touché rêche de leurs cheveux, lorsque nous étions attachés ensemble au moyen d’une fibule piquée en travers de leurs lèvres intimes et reliée par une chaînette à un anneau enserrant la base de mon gland.

Souvent nos langues maintenues à l’extérieur de la bouche par un double arc de bambou cerclé aux extrémités, étaient également reliées entre elles.

Je sentais leurs seins mous et flasques qui venaient s’écraser sur ma poitrine à l’issue de chaque coup de fouet reçu.

C’est aussi grâce à ces femmes que j’ai vu pour la première fois, des femmes faire leurs besoins naturels et intimes face à moi.

Et lorsque Graziella jouait à la fermière, c’était pour « traire », de sa main rêche, la laitance de ses mâles, dans des coupes en cristal qu’elle répandait ensuite sur le visage des négresses qui devaient, à quatre pattes, imiter le cri de la truie.

Elle prenait un véritable plaisir à guider de sa propre main les saillies qu’elle imposait aux négresses/truies totalement persuadée que l’odeur de la semence sur les femmes affolerait les mâles qu’elle voulait en rut.

Le plus dur dans ces interminables nuits, se furent les soirées entre hommes.

Elle aimait nous voir lutter nus, puis à la fin du combat, obliger le vainqueur à sodomiser le vaincu.

Mais rien n’était jamais sûr avec elle et, souvent, elle prenait plaisir à faire sodomiser le vainqueur par le vaincu.

Pourquoi ne nous sommes nous pas révoltés ?

Parce qu’à deux reprises un esclave désobéissant fut tué, froidement, sous nos yeux par le majordome et que notre vie tenait à la rigidité de notre vit.

Elle aimait réduire les hommes à l’état de femelles, elle aimait nous humilier.

Elle nous imposait de revêtir robes, jupon, culottes, bas et perruques.

Nous devions l’amuser en mimant un aréopage de femmes gloussantes, autour d’une tasse de thé, mais avant tout les scènes de l’amour lui plaisaient.

Elle écrivait des petites pièces de théâtre qui invariablement se terminaient par des scènes d’amour, de fellation de sodomie entre hommes.

Elle passait alors en riant, au milieu des acteurs, flattant ici une verge, ici des testicules, elle aimait provoquer des surprises en enfonçant brutalement un tube de métal, qui ne la quittait jamais, dans les anus qui lui semblaient trop mous.

Rien ne la réjouissait plus que la bergère troussée par le Dieu Pan, mais la bergère exhibait hors de ses jupons, un fessier poilu, de belles pudendas se balançaient entre ses cuisses et le Dieu Pan avait le sourire forcé par le dégoût.

Il y avait aussi sa chaise percée.

Un dispositif abominable au moyen duquel elle faisait ses besoins naturels.

Elle avait inventé un harnais en forme de croix, dont l’intersection était composée d’un cercle de bois précieux.

Formé de quatre lanières de cuir brut dont les extrémités cerclées venaient se fixer à la base du sexe de quatre hommes.

Bien tendues par les quatre membres porteurs, les lanières supportaient la cuvette de bois, sur laquelle Graziella prenait place pour satisfaire ses besoins qui chutaient sur le visage du cinquième esclave allongé sous elle et qui lui, devait conserver la bouche ouverte durant toute l’opération.

Plus innommables encore, étaient les actes sexuels auxquels nous devions nous soumettre pour son plus grand plaisir, car Graziella aimait s’empaler sur des membres bien durs.

Assez souvent elle se travestissait elle-même, elle possédait quantités de costumes : Chevalier, hoplite, bourreau, mais son vêtement favori était un pourpoint de cuir écarlate, porté sur un haut de chausse et des bottes cavalières à talons effilés, taillés dans la même matière.

Elle y avait fait installer d’ingénieux dispositifs de lanières et de boucles qui lui permettaient de se dépoitrailler ou de se déculotter à volonté ; et même d’y fixer un faux braquemart en cuir dur pour nous humilier elle-même ou bien encore pour y suspendre ses cravaches.

Mais le pire, au Très Saint Nom du Maître du Destin, c’était sa nudité totale, comme la vision d’un spectre vivant, rien ne subsistait du corps désirable de la femme : les seins pendaient plats et ridés comme les oreilles d’un verrat, la peau comme la terre ravagée d’Anatolie craquait aux plis des membres, le puit des délices était orné d’une végétation sèche et désolée autour d’un trou noir et sec.

A l’issue de ses longues nuit d’échauffement, il lui fallait conclure par un plaisir physique bref, qui répondait toujours au même rituel : elle s’asseyait d’abord sur le visage de l’esclave qui devait la pénétrer de sa langue, puis elle venait s’empaler et se masturber sur le membre qui devait être prêt, dur et enduit d’huile.

Malheur à celui qui ne savait pas l’honorer par une érection digne d’elle.

Son plaisir était bref, quelques secondes seulement, ponctué d’un petit cri de souris à l’agonie.

Mais attention jamais aucune main d’homme ne devait la toucher.

Ensuite elle quittait le boudoir sans se retourner.

Ah ! Miséricorde, il me faut écrire que comme tous les chrétiens cette femme ne connaissait ni l’hygiène ni les hammams, parfumée certes, mais son con puait plus fort que mille barriques de harengs pourris.

Le soir ou Graziella Livi Tedesci mourut, ce fut assise nue, plantée sur mon membre, entourée de deux autres esclaves dont elle utilisait les verges comme de leviers pour accentuer son mouvement de piston.

Son habituel petit cri de souris agonisante se mua en une vilaine déglutition, un hoquet…

Puis elle mourut, sèchement.

Son vagin sec se détendit, elle s’effondra sans grâce sur mon ventre, tenant encore d’une main le sexe d’un esclave.

Affolés ne sachant que faire nous appelâmes le majordome.

Sous ses ordres nous la portâmes jusqu’à sa chambre que pour la première fois nous découvrions ; pareille à une église, décorée de croix et d’images impies à l’effigie de Aissa et de Maryam.

Nous la revêtîmes de ses vêtements de nuit et regagnâmes nos quartiers.

Lorsque les héritiers lointains de la Domina découvrirent son boudoir, ses vêtements de débauche, ses accessoires et les textes de ses pièces de théâtre que le majordome n’avait pas réussi à faire disparaître, ils n’eurent de cesse que de ne nous faire disparaître.

Le majordome fut assassiné par d’étranges détrousseurs qui ne lui dérobèrent rien. Nous fumes vendus le lendemain tous les huit à un exploitant minier de Tolède qui nous fit embarquer presque aussitôt sur une galiote en partance pour l’Espagne.

Le Très Haut étendit sa main sur nous, car au bout de trois jours de navigation, une tempête nous rejeta dans les eaux bleues de notre chère Akdeniz au large de nos îles, desquelles appareillèrent deux galères de combat de la Sublime Porte qui arraisonnèrent notre embarcation.

Reconnu, réconforté et doté d’un viatique, je rejoignis Stamboul vers la fin du mois d’Aralik 997.

Ma jeunesse venait de s’enfuir, j’étais parti en héros je revenais plus démuni qu’au premier jour de ma vie, mais j’étais riche de ma liberté.Fin du cinquième extrait des mémoires de Murat Birkisel, prévôt des marchands du Balat et fournisseur de la sublime porte.

Fin du cinquième extrait des mémoires de Murat Birkisel, prévôt des marchands du Balat et fournisseur de la sublime porte.

Stamboul.© Charles Le Kawjer – décembre 2004