Né à Brooklyn, en 1939, de mère catholique et de père juif.

Élevé par sa mère.

À six ans, il est témoin d’un accident de voiture, au cours duquel la tête coupée d’une petite fille vient rouler à ses pieds.

À partir de 1961, suit des cours de sculpture à Cooper Union, New York.

Fait son service militaire comme photographe.

Voyage en Inde.

En 1976-77, étudie la photographie à l’Université d’Albuquerque, New Mexico, gagnant sa vie comme serveur de restaurant.

N’a jamais fait de photographie de presse ou de publicité.

Vit à Albuquerque, Etats-Unis.

Joel Peter Witkin : (Montrant des tirages dans l’ordre où ils sont rangés) Cette photographie est inspirée du Jugement de Pâris par Rubens. L’homme est un artiste de scène – avec sa queue. II a inventé une pompe pneumatique qui agit par succion et la fait grandir jusqu’à cette taille. Il a également fait opérer son gland, pour pouvoir introduire un doigt dans l’urètre. Et pour son amie, qui est lesbienne (rire), il a construit une deuxième pompe, qui fait enfler le clitoris. Ils font pénétrer le clitoris dans la queue, c’est très intéressant. Mais c’est moi qui ai eu l’idée du tatouage sur l’avant-bras, ça rappelle les camps de concentration. Car l’image ne se réfère pas seulement au Jugement de Pâris de la peinture, mais aussi au jugement de Paris, la ville, par les nazis. C’est l’aspect historique. D’autre part l’homme tient dans ses mains les yeux de sainte Lucie, pour signifier que son existence est entièrement sensuelle : il voit le monde par sa queue. La tête coupée qu’on voit dans la deuxième image m’a été prêtée par une faculté de médecine. Ce sont eux qui l’ont coupée en deux, pour des raisons scientifiques.

– Mais c’est vous qui avez placé les moitiés de cette manière ?

Joel Peter Witkin : À l’origine je voulais faire une photo appelée “Histoire de l’Espagne”. On m’a donné une boîte fermée, sans me dire si la tête qui s’y trouvait était d’une personne jeune ou âgée, mâle ou femelle. Je ne pouvais la garder que vingt-quatre heures, j’ai donc travaillé la nuit et me suis levé à l’aube pour la ramener. Mais en remettant les deux moitiés dans la boîte, il m’est arrivé de les rapprocher, comme pour un baiser – et j’ai vu que mon image devait être celle-là.

– Vous ne l’aviez donc pas conçue d’avance. Je m’étais demandé si vos photos étaient pré-conçues, ou si au contraire elles dépendaient de votre réaction à un imprévu. En d’autres termes : si pour vous aussi il y avait un instant décisif .

Joel Peter Witkin : Bien sûr qu’il y a un instant décisif ! En fait il y en a deux : le premier quand mon appareil enregistre quelque chose, le deuxième quand je fais le tirage. Mes tirages ne sont pas des enregistrements mécaniques, mais le résultat d’une série d’interréactions entre des enregistrements et moi-même. Je retravaille le négatif, je le gratte, j’y ajoute des signes, j’en efface des parties. La prise de vue est ma réaction instinctive à un instant. Le tirage est une opération qui me demande du temps et qui m’en laisse – pour prendre des décisions esthétiques que l’instantanéité de la prise de vue ne m’a pas permis de prendre. Je redessine l’image, je la rends plus puissante, plus mystérieuse.

– J’allais vous questionner sur vos grattages. Avant de vous rencontrer je m’étais demandé quelles raisons vous avaient amené à ce procédé, et j’ai pensé à une raison qu’on pourrait appeler éthique : si vous présentiez vos sujets d’une manière purement documentaire, les images seraient encore moins acceptables pour le spectateur, je veux dire éthiquement moins acceptables.

Joel Peter Witkin : (rire) Je crois que mon éthique est dans mon attitude envers les gens que je photographie. Quand une personne est devant mon appareil, c’est comme si je devenais cette personne, ne fût-ce que pour un temps très bref. D’autre part, pour qu’elle vienne devant l’appareil, je dois la persuader, lui expliquer mes intentions, lui prouver ma sincérité – même si ma sincérité peut paraître bizarre. D’habitude je les récompense par un petit tirage, parfois par de l’argent, parfois par les deux. Mais ce qui compte – du point de vue de l’éthique – n’est pas ma dépense d’effort ou d’argent, mais le fait que je décide de photographier cette personne et que cette personne décide d’être photographiée. Quand nous en sommes là, le reste du monde peut disparaître, il n’y a plus que l’ici-et-maintenant de l’image et les émotions – personnelles ou interpersonnelles – que nous mobilisons pour la produire. J’investis tout dans l’image.

– Et c’est ce qui la rend éthiquement acceptable. Mais est-ce que ce problème vous a jamais tracassé ?

Joel Peter Witkin : Pas vraiment. Certains ont critiqué mon travail pour des raisons éthiques. Je respecte leur point de vue, mais je ne le partage pas, évidemment. Et souvent ils m’étonnent. En Espagne, où mes photos ont été exposées l’année dernière, les gens acceptaient la mort et le sexe dans mes images, mais mes références à la religion les choquaient. J’ai essayé d’expliquer que ma croyance n’était pas très différente de la leur et que mon intention n’était pas de blasphémer, mais de visualiser et de clarifier ma croyance. Je ne photographie que ce à quoi je crois : si je montre la mort, c’est parce que même dans la chair morte je reconnais ce pouvoir du réel, qu’aucune œuvre de l’imagination ne peut reproduire – même pas l’œuvre d’un Michel-Ange ou d’un Léonard. La Pietà ou la Vierge des Rochers, pour merveilleuses qu’elles soient, ne sont que des productions de l’esprit humain, alors que la réalité de la chair, vivante ou morte, est une création de Dieu. Si je reste photographe, c’est parce que la photographie me permet de travailler avec cette réalité-là.

– Pourtant vos grattages tendent à montrer cette réalité d’une manière moins réaliste.

Joel Peter Witkin : II y a deux étapes dans ma photographie – ou plutôt trois. La première est quand je me prépare au contact avec mon sujet – que ce soit une personne ou un objet ou une idée. La deuxième est quand le contact s’établit, c’est-à-dire quand la lumière, l’emplacement, les effets de mise en scène permettent à l’image d’exister. Seulement ces moments privilégiés sont brefs, et c’est la raison pour laquelle j’expose rarement plus d’une bobine. La troisième étape est celle du tirage, qui pour moi veut dire voir vraiment ce que dans le viseur je n’avais qu’entrevu. Je veux dépasser cette première perception, la redessiner et la recréer. C’est comme une extension du temps. D’abord, à la prise de vue, il y a un contact quasiment automatique entre le sujet et ma conscience. Entre ce moment et le laboratoire, il peut y avoir un délai d’une semaine ou même plus, selon mes déplacements. Au laboratoire je commence par tirer des contacts ordinaires et par sélectionner une prise de vue. Ensuite je dessine ou je gratte sur le contact, pour voir approximativement l’effet que cela pourra donner. Puis je pose le négatif – celui que j’ai choisi – sur la table lumineuse et je commence à travailler sur l’émulsion. J’en ai complètement abîmé plusieurs, parce que je ne fais pas une marque à la fois, dont je pourrais contrôler l’effet au fur et à mesure, mais tout d’une seule traite. Ça peut prendre dix minutes ou une heure ou encore plus. Quand le négatif est prêt pour l’agrandisseur, on dirait qu’il est resté toute la journée sur une autoroute et que les voitures ont passé dessus. Le travail d’agrandissement est le plus long, il me faut généralement une journée entière pour faire un seul tirage – et il m’est arrivé d’y passer une semaine.

– Si j’insiste sur cette question, c’est parce que votre manière de travailler m’intrigue. À vrai dire je suis plutôt prévenu contre les manipulations de laboratoire, comme je le suis contre les sujets que vous photographiez. Mais nonobstant mes préventions vos photos m’émeuvent. C’est cette contradiction qui m’a donné envie de vous rencontrer. Je voudrais comprendre cette alchimie, par laquelle vous mélangez des ingrédients qui me déplaisent, pour en faire quelque chose que je ne peux m’empêcher d’admirer.

Joel Peter Witkin : Votre question est comme si vous demandiez à un peintre : “Pourquoi peins-tu de cette manière ?” Tout ce que je peux vous dire est que je veux transformer ce que l’appareil a recueilli, pour en faire quelque chose de plus puissant, comme si j’inventais un appareil pour remplacer l’appareil. Si on me coinçait entre deux portes, avec un couteau sous la gorge, et on me forçait à expliquer ce que fais, je répondrais que j’essaye, au mieux de mon savoir, d’articuler une prière, qui exprimerait mon émerveillement devant l’existence. Ou je dirais que mes photos sont comme un journal, rédigé dans l’espoir de clarifier ma perception des choses, une perception qui est plutôt sombre, je sais, mais peut-être pas dépourvue d’humour – ou de cynisme, si l’on veut. Je ne pense pas que mes photos soient une thérapie, je n’ai pas d’illusions à ce sujet. Je n’attends pas d’elles des réponses, ni pour moi-même ni pour d’autres, il se peut même qu’elles ne clarifient rien du tout. Mais elles ne sont pas faites avec l’intention de brouiller des pistes. Elles expriment mon émerveillement d’appartenir à la Création, voilà. Bien que je ne crée rien moi-même, j’utilise seulement ce qui a été créé.

– Cela me fait penser à l’article ou vous parlez de Saint François, qui voulait que l’on aime la Création tout entière, y compris les “Frères Fauves“, qui pour lui étaient des symboles de destruction, et “Sœur Mort, à qui nul vivant ne peut échapper“. Vos photos veulent peut-être dire la même chose : que tout ce qui existe – y compris le pire – doit être accepté et aimé. C’est ce message qui me touche.

Joel Peter Witkin : La spiritualité a toujours fait partie de mon univers, en cela j’ai beaucoup de chance. Je crois que ma raison d’être sur terre est de faire le travail que je fais. Pas pour la photographie en elle-même, mais parce que chaque âme doit suivre sa vocation. J’ai parfois le sentiment que mes photos sont plus intelligentes que moi. On naît avec un don, l’un est fait pour être médecin, l’autre cuisinier. Pour moi, tout change dès que je vois l’image renversée dans le viseur. C’est ma vocation, le don par lequel je dois racheter mon existence – comme le Christ a racheté toutes les religions, pour en faire quelque chose qui les dépasse toutes. La deuxième composante de mon univers est l’art. Quand j’étais enfant, mes copains échangeaient des images de football, moi je collec-tionnais des reproductions de tableaux. Dès que j’ai pu, j’ai pris le métro pour aller voir les musées à Manhattan. Ma vraie famille sont les artistes.

– Donc quand je regarde le baiser de ces deux demi-têtes (rire de JPW), avec cette chair qui s’en va en morceaux, ce que je dois voir est votre participation à ce baiser – comme quand Saint François embrassait le lépreux. Car si vous n’étiez pas prêt à toucher ces lèvres pourries avec vos propres lèvres, une photographie comme celle-ci ne serait qu’un jeu pervers.

Joel Peter Witkin : Absolument. Tout dépend de l’intensité. Je vois des millions de choses chaque jour, mais peu de choses pour lesquelles je donnerais mon temps. Des milliards de photographies sont faites chaque année, qui ne constituent rien d’autre qu’un désastre écologique, un gaspillage de papier et de produits. Mais je suis convaincu que celle-ci est une bonne photo. J’aime travailler avec la mort, c’est la même chose que la vie.

– Vous dites que vous acceptez la mort. Mais vous avez dit aussi, dans une autre occasion, que vous refusiez la douleur physique.

Joel Peter Witkin : II y a une grande différence entre la douleur et la mort. Il est vrai que l’on peut mourir d’une mort très douloureuse. Mais je ne considère pas la mort comme l’extrême degré de la douleur : la mort est le passage à un niveau supérieur d’existence – et de travail. Après la mort nous continuerons peut-être à travailler et à grandir.

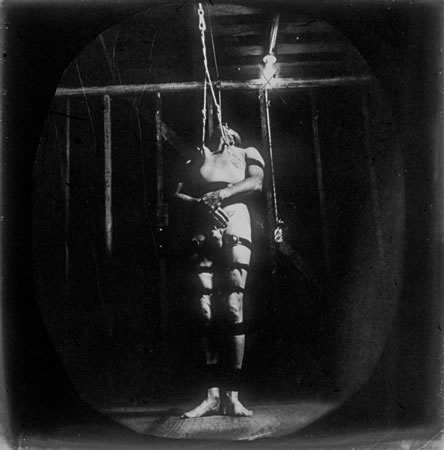

– Mais comment vous situez-vous par rapport à la douleur ? Dans vos photos je vois beaucoup de souffrance, subie ou auto-infligée. L’image de l’homme qui se pend par les testicules est une des plus pénibles que je puisse imaginer.

Joel Peter Witkin : L’homme qui se pend par les testicules n’était pas dans un état de grande souffrance, mais au contraire dans une sorte d’extase sensuelle.

– Mais quand je regarde la photo, la signification qui passe est celle d’une douleur insoutenable…

Joel Peter Witkin : Bien sûr. Mais si les gens que je photographie cherchent la douleur, ce n’est pas pour elle-même, mais pour atteindre un état de conscience auquel ils ne peuvent pas arriver autrement. J’ai été approché par des sadiques qui voulaient que je photographie des tortures, mais j’ai refusé, parce que leur objectif n’était pas le mien. Pour un masochiste la douleur physique peut être un exercice spirituel, mais je n’imagine pas qu’elle puisse l’être pour un sadique. En réalité, la souffrance que je montre est ma propre souffrance.

– Votre propre peur de souffrir ?

Joel Peter Witkin : Non. Je n’ai jamais connu de vraie souffrance physique. J’ai été hospitalisé deux fois dans ma vie, la première quand je suis venu au monde, la deuxième pour une pneumonie, pendant mon service militaire. Une fois j’ai tenté de me suicider, cela a été effectivement une expérience douloureuse – mais mentalement. Ce que j’exprime dans mes photos n’est pas ma peur d’une souffrance physique, mais mon identification avec ces personnes, ma participation à ce qu’ils pratiquent avec leur chair et leur sang. Par ailleurs je crois que nos angoisses se référent moins à des craintes pour nos corps, qu’à la peur devant ce qui menace nos esprits et nos âmes. La souffrance physique que je montre est une métaphore.

– Kozloff, dans The Privileged Eye, dit que vos photos ne sont ni tragiques ni comiques, mais lyriques.

Joel Peter Witkin : Que veut-il dire par “lyriques” ?

– Je crois que la réponse est dans votre remarque sur Saint François. “Lyrique est ce qui est en relation avec l’amour.”

Joel Peter Witkin : Ce que vous dites me suggère une idée qui va dans le même sens – et qui pourrait s’ajouter à ma réponse sur les manipulations. II y a un lien entre amour et souffrance : si on aime totalement – comme Saint François aimait le lépreux – on ne craint pas la souffrance qui peut en résulter – comme Saint François ne craignait pas la contagion et la dissolution de son corps dans la puanteur et la pourriture de la lèpre. Sans vouloir comparer ma propre pourriture (rire) à l’exemple d’un saint, je voudrais pouvoir me comporter de la même manière, dans toutes les circonstances de ma vie. Et pour appliquer la métaphore aux tirages directs et aux tirages manipulés, je dirais que si Saint François s’était contenté d’embrasser n’importe quel lépreux, moins affreux peut-être que le lépreux idéal qu’il imaginait, son baiser aurait été comme un tirage direct (rire). Mais Saint François voulait le pire, il lui fallait suivre le chemin jusqu’au bout, faire face à sa peur non pas dans une manifestation quelconque, mais dans sa quintessence. II lui fallait toucher le fond de sa plus grande peur – qui était aussi son plus grand amour. Je ne dis pas qu’il faut être masochiste pour atteindre Dieu, mais je sais qu’il n’y a pas de libération purificatrice, si l’on ne prend pas le plus grand risque, en explorant le fond de sa plus grande peur.

– Donc le fait de gratter les négatifs ajoute aux images non seulement une valeur esthétique, mais aussi une valeur éthique – puisque vous prenez le plus grand risque, qui est celui de les abîmer !

Joel Peter Witkin : C’est vrai que cela m’a fait perdre des séances entières. Mais ça n’explique toujours pas pourquoi je fais certains grattages, d’une certaine manière. II m’arrive de travailler sur un tirage pendant toute une journée – et même pendant une semaine – essayant toutes les modifications imaginables et sachant très bien qu’il y en a une seule qui me fera dire : “Ça y est, c’est ce que je voulais !” Je tâche de regarder mes tirages comme si j’étais quelqu’un de l’extérieur, qui les voit pour la première fois. S’ils résistent à cet examen, je suis content de moi et je me dis : “Je vaux autant que la dernière photo que j’ai faite.“

– Mais une erreur peut tout détruire. Peut-on dire que ce risque représente, en quelque sorte, un rachat de votre blasphème ? Je n’emploie pas ce mot pour vous réprouver, mais je ne peux m’empêcher de l’associer à votre travail. Il y a eu des mystiques – je crois l’avoir lu chez Dostoïevski – qui pratiquaient le blasphème pour s’approcher de Dieu. Évidemment cela comportait le risque d’une punition divine, ou alors la nécessité d’un rachat par autopunition.

Joel Peter Witkin : C’est une idée intéressante. Mais ce qui vous apparaît comme blasphème n’est pour moi que l’approche la plus honnête possible à une image d’amour universel. Peut-être parce que mon esprit est incapable d’idées plus pures. Je sais qu’il y a des œuvres qui ne ressemblent pas aux miennes, et dans lesquelles des gens simples, ou des enfants, peuvent trouver une nourriture plus à leur goût.

– Vous voulez parler du kitsch ?

Joel Peter Witkin : Pas seulement. Des grandes œuvres peuvent avoir cette qualité.

– Mais si vous, de votre côté, essayiez de produire des œuvres plus pures, le résultat serait du kitsch ?

Joel Peter Witkin : Je ne saurais en produire. Parce que mon travail vient du besoin d’aller vers la lumière, mais en passant par les ténèbres. Techniquement je le pourrais, évidemment, il suffit de placer de jolis objets d’une manière jolie, ou de faire faire des choses charmantes à des charmantes personnes. Ce serait comme de passer en automatique, mais cela ne me satisfait pas.

– Vous avez besoin d’aller au bout de l’horreur, du dégoût, de la souffrance.

Joel Peter Witkin : C’est ce que j’ai toujours ressenti, même enfant. L’accident à Brooklyn, quand la tête de la petite fille a roulé vers moi, a été le tournant de ma vie.

– Ce qui me frappe est que vous n’en parlez pas comme d’une expérience traumatisante, mais comme d’une sorte d’apparition.

Joel Peter Witkin : Pour moi, les choses extrêmes sont des miracles. II n’y a rien de plus ennuyeux que “quelqu’un de bien“. Mais je ne refuserais pas de vivre dans un monde peuplé d’événements bizarres, déroutants – pourvu que la signification de ces événements ne soit pas nuisible aux personnes concernées. J’opère à partir d’un univers de confusion, pour aller vers un univers de clarté.

– À propos de confusion, je dois avouer que certains de vos travaux m’ont dérouté. Le Crucifix, par exemple. Quand je l’ai vu la première fois, dans une galerie de Manhattan, je l’ai interprété comme une dérision délibérée de la religion. Aujourd’hui je le verrais autrement – et j’ai presque envie de m’en excuser auprès de vous.

Joel Peter Witkin : Le Crucifix m’a coûté plusieurs mois de travail et 25 000 dollars de frais – mais ce n’est pas cela qui importe. Je voulais créer un objet qui fasse sentir à tous ceux qui le regardent – quelles que soient leurs origines ou leurs références – ce que la Crucifixion signifie. Je sais que je n’ai pas atteint cet objectif. D’autre part ce travail m’a fait découvrir certaines connexions – ou déconnexions – entre moi-même et mes croyances.

– D’autre part je me dis que mon incompréhension – et l’insuccès partiel de cette œuvre – peuvent s’expliquer aussi par la nature du marché de l’art contemporain, où la sincérité est plutôt l’exception que la règle. Le spectateur qui voit le Crucifix dans une galerie, et qui a du mal à en trouver la clef, est amené à l’assimiler à d’autres œuvres, qu’il a pu voir dans un contexte similaire.

Joel Peter Witkin : C’est une bonne remarque. Quand Le Crucifix a été expose à New York, on a parlé “d’expressionnisme postmoderne” – ce qui n’a pas de sens. À Madrid, en revanche, les ouvriers qui l’avaient sorti de son emballage et le transportaient à travers les souterrains du Musée, ont entonné, spontanément, un hymne religieux. J’en étais très ému. Mais voici quelques autres tirages. J’ai appelé celui-ci “La Lampe Arts Déco“. Un jour ma femme m’a appelé de Floride, pour me dire qu’elle avait rencontré une bossue qui connaissait mon travail et qui voulait être photographiée nue. J’ai payé son voyage et je l’ai invitée chez nous. Par la suite elle est devenue une amie. Je connais des hommes qui sont fous d’elle, son corps est comme celui d’une extraterrestre, il ne ressemble à aucun autre. Sous la peau de son dos on perçoit, littéralement, les battements du cœur et la circulation de l’air dans les poumons. C’est merveilleux à voir.

– Et votre photo l’a aidée à s’accepter telle qu’elle est – ou même à s’aimer ?

Joel Peter Witkin : Je crois qu’elle n’avait pas besoin de ma photo pour s’aimer. Le grand tirage se trouve maintenant au Whitney, à New York, face aux photos de Diane Arbus. Mais je lui en ai donné un petit, qu’elle a vendu parce qu’elle avait besoin d’argent – c’est en cela que je l’ai aidée. Pour moi elle est belle. Je ne l’ai vue nue que dans le studio – ce n’est pas mon genre de leur demander : “Montre-toi, chérie !” (rire) Alors j’ai dit : “Il faut que je vous prenne de dos.” Elle a demandé : “Vous en êtes sûr ?” J’ai dit : “C’est la raison pour laquelle vous êtes ici. De face, ce ne serait pas vous. Et ce ne serait pas moi.” Elle a compris. (rire)

– En cela vous êtes différent de Diane Arbus. Je la connaissais et l’admirais. Mais certains lui reprochent d’avoir trompé les personnes qu’elle photographiait, leur prenant autre chose que ce qu’elles croyaient donner.

Joel Peter Witkin : Ce que je cherche est une collaboration entre mes phantasmes et les leurs. Évidemment ils ne savent pas ce que je vois dans le viseur, il y a des distorsions qu’ils n’imaginent pas, particulièrement avec mon vieux Rollei. Mais je leur montre toujours les tirages. Et je ne représente jamais la souffrance pour elle-même – mais toujours en tant que démarche vers une clarification. Tandis que les photos d’Arbus n’expriment que ses phantasmes à elle. Mais moi aussi j’ai photographié des freaks dans les exhibitions foraines – en fait c’est par là que j’ai commencé. Je les trouvais tellement plus intéressants que ceux qui venaient les regarder, plus merveilleux, plus crédibles en tant que manifestations physiques d’une Unicité. Mon don est de toucher à l’horreur et à la souffrance, sans perdre de vue le sacré qu’ils contiennent. L’homme que vous voyez dans cette photo-ci travaille également avec la souffrance. Son rituel est d’origine indienne et la cérémonie se déroule dans son garage, après une période de jeûne. Il installe les crochets dans sa chair, et quand il est prêt l’assistant actionne la machine. Il a commencéà percer sa peau à l’âge de douze ans, personne ne lui a dit de le faire, c’était son propre désir.

– Est-ce que sa souffrance est très grande ?

Joel Peter Witkin : Pas du tout. II est en extase, c’est une forme de méditation. Si les lobes de vos oreilles sont percés, porter des boucles n’est pas une souffrance.

– Mais pour moi, spectateur, l’image est presque insoutenable.

Joel Peter Witkin : (Rire) Vraiment ?

– C’est bien dans ce but que vous l’avez faite ! L’insoutenable est une des cartes de votre jeu.

Joel Peter Witkin : Je ne joue pas. J’essaye d’explorer mes propres réactions – et aussi les réactions des autres.

– Mais est-ce que pour vous cette image est insoutenable ?

Joel Peter Witkin : Elle me fascine. Cet homme m’a permis d’être témoin de son rite et même d’y participer, dans le sens religieux du terme : non pas en le vivant comme lui dans ma chair, mais en m’identifiant à lui – du moins jusqu’à un certain point.

– Comme les chrétiens devant la Crucifixion.

Joel Peter Witkin : Oui, si la Crucifixion est vue comme un symbole, et si la connaissance de ce symbole fait grandir celui qui le regarde. Non, s’il y a confusion entre spectateur et spectacle.

– Pour moi, qui ne suis pas chrétien, l’image de la Crucifixion est signifiante parce qu’insoutenable. Surtout à cause des clous qui traversent les mains et les pieds – bien que j’aie lu quelque part que les clous ne constituaient pas la partie la plus douloureuse de ce supplice, dans certains cas il n’étaient même pas utilisées, le condamné était simplement attaché par des cordes et mourait d’une lente suffocation. Quoi qu’il en soit, l’insoutenable dans l’agonie du Christ, pour moi, ce sont les clous, et l’insoutenable dans cette photo sont les crochets dans la poitrine.

Joel Peter Witkin : Peut-être bien. Seulement mon but n’était pas de faire un document sur la douleur, mais de créer une image qui conduise le spectateur à un certain niveau de conscience. Pour ce faire il me fallait plus qu’un document.

– Quoi de plus ?

Joel Peter Witkin : Un intérêt esthétique. Je ne cherche pas à effrayer le spectateur, mais à ouvrir son esprit au mystère que je lui présente. C’est là l’éthique de mes photos – pour employer votre terme. Le choc ou l’horreur ne suffisent pas, il faut qu’on ait envie de rester avec l’image.

– Autrement dit : vous rachetez l’insoutenable par le beau. Nous retrouvons l’idée de rachat.

Joel Peter Witkin : Je n’irais pas jusqu’à parler de rachat par le beau. Simplement, ce qui est montré doit être rendu acceptable par une forme, que le spectateur reconnaît et qui le rassure. Quant à la douleur, je crois qu’elle est comme un masque. Tant que nous sommes entiers, elle nous fascine et nous empêche de voir la destruction à laquelle nous sommes voués.

– Est-ce pour cette raison que vous êtes fasciné par les masques ?

Joel Peter Witkin : Je me le suis déjà demandé. Le masque cache ce par quoi les gens croient se présenter – c’est à dire leurs visages et leurs expressions.

– Vous voulez dire que leurs expressions et leurs visages trompent ? Et que pour les empêcher de tromper vous les cachez par des masques ?.

Joel Peter Witkin : Précisément. Ils masquent ce qu’ils sont, en empruntant des formes ou des intentions qui ne sont pas les leurs. Alors – pour clarifier – je leur mets des masques réels, qui renversant leurs intentions, tout comme je renverse les références de l’histoire de l’art.

– Vous cachez leurs masques métaphoriques sous des masques réels !

Joel Peter Witkin : Oui. Je le fais souvent quand je photographie des professionnels, qui ne peuvent s’empêcher de faire leur numéro. Parfois ce numéro va dans mon sens, mais généralement il dit le contraire de ce qu’il voudrait dire. Comme si quelqu’un voulait prendre un autobus, mais l’itinéraire aurait été modifié à son insu et il finirait par se retrouver dans un lieu où il ne voulait pas aller.

– Cela me fait penser au Chien-corne-d’abondance, qui pour moi est parmi vos images les plus fortes et les plus angoissantes. Je crois que cela vient de l’ambiguïté entre l’expression et le masque. À première vue, l’expression du chien fait croire qu’il est vivant, mais les objets disposés dans la plaie nous prouvent que ce n’est pas possible et que ce qu’on prenait pour une expression n’est qu’un masque.

Joel Peter Witkin : (Rire) J’avais eu l’idée de photographier un chien après autopsie, et j’avais demandé à un ami médecin de m’en procurer un, de la taille d’un berger allemand et d’une couleur pas trop foncée, pour qu’il sorte bien en photo. Une semaine plus tard on m’a téléphoné pour dire qu’il y en avait un de disponible et que je pouvais venir le chercher. II n’était pas beau à voir, avec sa plaie béante et les yeux fermés. Mais j’avais été assistant d’un photographe médical, à New York, et je connaissais quelques trucs. À partir de là j’ai improvisé. J’aborde souvent le travail avec méthode, par exemple en faisant des petits croquis pour me guider, tout en sachant que les choses vraiment importantes viendront d’un hasard. C’est comme avec le langage, ce n’est pas parce qu’on l’a bien étudié qu’on sait écrire un poème.

– Ce qui nous touche dans un poème est l’inattendu.

Joel Peter Witkin : L’inattendu dont nous savons qu’il nous attend. Et pour le rencontrer nous devons garder les yeux ouverts et prendre des risques, la connaissance vient avec les risques que nous prenons.

– Oui, toute la photographie tourne autour de ça.

Joel Peter Witkin : Toute la vie devrait tourner autour de ça. C’est ce qui est arrivé en l’occurrence : j’ai photographié le chien, ça a fait une bonne photo, mais ce n’était pas le Chien-corne-d’abondance. Et, comme pour le Baiser, je ne pouvais garder le spécimen que vingt-quatre heures. Pendant la dernière heure, j’ai eu l’idée de la plaie comme corne d’abondance. J’avais deux dollars sur moi. Mais j’ai un tel respect pour ce que je photographie, que ce soit vivant ou mort, que je n’ai même pas pensé d’aller dans un supermarché ordinaire (rire). J’ai trouvé une épicerie écologique, j’ai demandé des fruits et légumes pour deux dollars et je les ai disposés dans la plaie. J’ai ouvert et épinglé les yeux, puis j’ai appliqué de l’huile minérale sur le museau, pour lui redonner du lustre, j’ai redressé la tête. C’était une beauté, si vous étiez entré à ce moment-là vous auriez vu exactement ce qui est dans la photo : une chose à la fois vivante et détruite, pétrie de références : Mort et Vie, Vie et Pourriture, Pourriture et Nourriture, Nourriture et Mort.

– Ma première association d’idée est Souffrance, parce que le chien paraît vivant.

Joel Peter Witkin : Cela aussi est intéressant. L’autre métier que j’aurais pu faire – si j’étais plus objectif – est celui de médecin. Si ma maman avait été juive le serais médecin (rire). Je peux travailler avec des estropiés, des malades ou des êtres déformés, parce que mon idée est de les guérir – non pas physiquement, mais à travers des associations esthétiques. Sans moi, cette carcasse de chien aurait été brûlée le lendemain, et la tête coupée serait restée dans son bocal. Mon intervention les a ressuscitées, leur a donné un sens qu’elles n’auraient pas eu sans moi. C’est la même chose pour cet autre chien mort. II fait partie d’un bestiaire que j’ai assemblé en Espagne, et que j’appelle “bruja” (sorcière). Le poisson vient du marché, l’aile de corbeau vient de chez moi, la queue et les cornes sont d’une vache. J’avais apporté aussi un visage de femme et une paire de seins.

– Vrais ?

Joel Peter Witkin : (Rire) En cire, mais splendides ! Cela s’est passé dans une petite ville près de Madrid, on m’avait prêté un local dans les abattoirs et je m’y étais fait enfermer, expliquant que je ne sortirais que quand j’aurais fini. Je prévoyais environ huit heures, mais il faisait chaud et le chien commençait à puer. Je n’avais rien mangé, parce que je sais que quand je digère je pense mal, mais je m’étais fait donner une bouteille de vin et une autre, vide, pour y pisser. J’avais acheté à New York une de ces extraordinaires scies japonaises et des couteaux spécialement affilés pour trancher les intestins. Quand j’ai ouvert le ventre, la puanteur était telle que j’ai dû me protéger avec un masque. C’était infernal, cela me faisait penser aux camps de concentration et à la torture. Mais j’avais décidé de vivre cette expérience, de démembrer et de déchirer cette chair morte, afin de pouvoir y insuffler une vie nouvelle. Pendant que je sciais la tête du chien, la scie a touché le nerf optique et les yeux ont réagi, comme s’ils me regardaient (rire). II m’a fallu quinze minutes pour la scier, la chair peut être coriace. Mais j’ai remplacé le museau par le visage de femme, j’ai perforé le crâne et j’ai inséré une tige jusqu’aux vertèbres, pour que la tête reste droite. Je travaillais sans penser, comme dans un état second. Finalement j’ai placé les ailes des deux côtés du visage et j’ai arrangé l’expression : le chien, devenu humain, semblait regarder vers un horizon. J’ai exposé une demi-bobine et j’ai frappé à la porte. Il était trois heures du matin, l’homme dormait. J’ai seulement dit : “Ça y est.” Il m’a aidé à ramasser les restes, à les fourrer dans des sacs en plastique et à vider le local. Revenu à Madrid, j’étais trop excité pour dormir et je suis allé au Prado. Devant le Saint Sébastien j’ai saigné du nez, ça m’arrive quand je suis épuisé (rire). La gardienne a dit : “Vous saignez” J’ai voulu l’aider à essuyer, mais elle a dit : “Allez vous-en.” Je suis rentré à l’hôtel et j’ai dormi douze heures d’affilée.

– Je dois avouer que la photo n’est pas parmi mes préférées.

Joel Peter Witkin : Vous ne l’aimez pas ? Très bien, passons à autre chose. Cette petite fille avait quatre ans quand je l’ai photographiée. La photo s’appelle “Nu avec Masque” – pas “Enfant avec Masque“, parce que je ne pense pas à elle comme à une enfant. Elle est brûlante, elle sera la prochaine Marilyn Monroe.

– C’est un tirage direct.

Joel Peter Witkin : En apparence, mais en réalité il est plus manipulé que les autres. J’ai employé une émulsion qui donne un effet argenté, comme d’un tirage au platine. Pour moi c’est une image très poétique, l’ovale est comme un minuscule trou de serrure, fait pour l’œil d’une bite. Quand vous la regardez vous êtes une tête de bite (rire). Cette photo-ci est également intéressante. Elle est basée sur un obscur tableau du Metropolitan : Marcantonio Pasqualini couronné par Apollo. Cet homme enfonce des clous dans ses mains, avec un marteau. Et aussi dans sa queue.

– Pour de l’argent ou pour le plaisir ?

Joel Peter Witkin : Les deux, il fait partie d’un groupe sado-masochiste. Si une pointe est très acérée, elle peut percer les tissus sans qu’ils saignent – pourvu qu’elle ne touche pas les vaisseaux. Pendant qu’il se préparait (rire), je suis allé inspecter la femme, qui est autrichienne et dominante, et qui était en train de se changer dans les toilettes. J’aimais bien son masque et ses bottes, mais j’avais des doutes sur le licou et je lui ai demandé si elle pouvait l’enlever, juste pour la première photo. Elle a sauté au plafond : “Si ch’enlèfe le licou che ne suis plus tominante.” Je me suis soumis et je lui ai permis de le garder (rire). Le troisième personnage avait toujours rêvé de devenir une femme. Il s’était fait pousser des petits seins en prenant des hormones, mais n’avait pas eu de quoi payer le chirurgien, pour le reste. Alors – il y avait deux mois de ça – il s’est tranché les testicules avec une lame de rasoir, puis il a téléphoné à l’ambulance. Je les avais rencontrés le soir précédent, dans un club sado-maso, et je les avais engagés pour cette photo. Quand tout a été prêt, celui-ci m’a dit : “Monsieur Witkin, je préfère qu’on ne voit pas ma chose, pouvez-vous faire qu’elle soit là sans qu’on la voie ?” J’ai hurlé : “Fous-toi sur le plateau !” et il s’est exécuté avec délice. Et l’autre, qui devait s’enfoncer la pointe dans la queue, s’est mis à pleurnicher à son tour, expliquant qu’il avait des difficultés. Cela m’a énervé, j’avais travaillé toute la nuit sur le décor.

– Vous n’aviez pas d’assistant ?

Joel Peter Witkin : J’étais seul avec ces cinq personnes. Je lui ai donc arraché le marteau et j’ai donné un coup sur la table et j’ai crié . “C’est moi qui vais l’enfoncer” (rire). Je ne me doutais pas que ce jour-là j’aurais pu crucifier la queue d’un mec ! Mais la photo est jolie, j’ai envie de la tirer très grande. J’avoue que je ne la regarderais pas avant mon petit déjeuner, mais pour le soir elle est très bien (rire). Cet homme-ci a perdu ses mains dans la guerre de Corée. Ça a été une autre séance merveilleuse, un gars sans mains ne peut pas être propre, et lui ne l’était pas. J’ai dû le déshabiller, ça a été extraordinaire, et je lui ai remis son pantalon après. Il ne sentait pas bon. Pour signer la décharge il a pris le stylo dans la bouche – évidemment je dois faire signer des décharges. Et voici Las Meninas. Cette photo m’a été commanditée par le gouvernement espagnol, il a fallu cinq semaines pour assembler tous les éléments. La petite fille est sans jambes, ses moignons sont le détail qu’on remarque en dernier, mais ce sont eux qui font la beauté de l’image, qui la rendent si intemporelle et si douloureuse. Pendant la troisième semaine les parents de la petite ont téléphoné, j’avais cru comprendre qu’ils consentaient à l’envoyer en avion, mais ils ont dit : “Ça dépend d’elle, nous ne pouvons pas décider pour elle.” La quatrième semaine, elle s’est quand même décidée – sinon j’aurais dû en chercher une autre. Le Vélasquez, dans le coin, c’est moi. C’est ma femme qui a pris la photo, je lui ai fait confiance et elle a saisi l’expression juste. Nous n’avons fait qu’une seule bobine, bien que la photo ait coûté cinq semaines de travail et mille dollars de frais.

– Et cette poupée cassée ?

Joel Peter Witkin : C’est un être humain. Il n’a ni bras, ni jambes, ni peau. Les pansements sont pour éviter qu’il se dessèche. Et sa queue est comme si elle avait été brûlée.

– II n’a pas de menton ?

Joel Peter Witkin : Ni menton, ni oreilles, ni paupières. Ses yeux restent toujours ouverts.

– Peut-on communiquer avec lui ?

Joel Peter Witkin : II est très intelligent. Il a trente-cinq ans, il est une victime de la thalidomide. En signant la décharge, avec sa prothèse, il m’a dit : “Quoi que vous fassiez, Joel, montrez-moi comme un être humain.” Il est toujours sous analgésiques, les deux hommes qui vivent avec lui sont des drogués. Ils le pansent chaque jour et en contrepartie profitent de ses médicaments.

– Regarder votre travail est comme un voyage en enfer. Est-ce que vous aussi vous le ressentez de cette manière ?

Joel Peter Witkin : Helmut Newton fait des photos très intéressantes avec les beautiful people. Moi je photographie des gens étranges, mais j’essaye de les voir avec compassion. Dans cette photo tout est réel, je n’ai employé que la lumière ambiante et je n’ai rien déplacé dans la pièce, sauf le velours que j’ai mis sur le canapé. Un assistant tenait la lame en demi-lune, pour qu’elle ait l’air de traverser la tête, et j’ai rajouté la flèche, que j’avais trouvée dans un magasin de jouets d’Hollywood. L’objet mexicain vient d’ici, il représente la tête du centurion qui a percé le flanc de Jésus. La branche était dans ma chambre d’hôtel, je l’avais blanchie avec un produit chimique pour qu’elle évoque une couronne d’épines.

– Vous dites que dans cette photo tout est réel, mais vous avez employé ces accessoires pour que le sujet paraisse moins réel. Probablement parce qu’une photo réaliste de cet être – je n’arrive pas à dire “de cette personne” – aurait été encore moins soutenable.

Joel Peter Witkin : Ça aurait été une photo médicale.

– Mais quel a été l’effet de cette rencontre sur vous ? Avez-vous pu dormir la nuit suivante ?

Joel Peter Witkin : Il m’a fasciné. La première fois que je suis venu chez lui, il était sous analgésiques, je ne pouvais voir, à travers l’ouverture de la porte, que sa petite tête sur le canapé. L’un des hommes a dit : “II dort, revenez plus tard.” J’ai dû revenir quatre fois pour le persuader, il se méfiait parce que pendant toute son existence il avait été exploité par des montreurs de foire. Je lui ai présenté des dessins et des photos, j’ai parlé de mon travail, j’ai promis un tirage – ou 200 dollars, s’il préférait. II a dit : “Je prends les dollars.“

– Ma première réaction a été de le prendre pour un objet – contrairement au chien, qui m’avait semblé vivant. Ces fausses pistes sont sans doute significatives de la manière dont vous procédez : vous partez d’une confusion – comme vous l’avez dit – pour vous diriger vers une clarté.

Joel Peter Witkin : Je l’appelle “Un Santo Oscuro“. Dans des pays comme l’Espagne, des ecclésiastiques se faisaient peindre sous l’aspect de martyrs. Quand j’ai aperçu cet homme pour la première fois, il était sur une chaise motorisée, avec une casquette de baseball sur la tête et une coupe en carton dans chaque prothèse – une pour les aumônes, l’autre pour ses bouts de cigarette. Quand il est chez lui, il se bourre d’analgésiques et il dort. Mais pour moi il est comme le lépreux sur la route – ou comme un saint. Je ne voulais pas en faire une photo documentaire, je voulais suggérer ce que j’imaginais : un être purifié par la souffrance.

– Transfiguré !

Joel Peter Witkin : Mais moi aussi j’ai été transformé par cette rencontre. Non, je n’ai pas fait de cauchemars, mais j’étais si exalté d’avoir créé cette image, que j’ai passé des nuits sans dormir. Je ne peux pas dire que je pense à lui comme à un ami, mais je sais qu’il a contribué à créer cette image, qui est à la fois belle et atroce. J’y vois plus de spiritualité que dans mon Crucifix : parce qu’elle est faite de chair et de sang, vrais, pas inventés. Tout ce qui me restait à inventer était la meilleure manière de faire valoir cette réalité.

– Et vous n’avez pas eu besoin de masque, parce que l’horreur et la beauté de ce visage sont déjà un masque. Mais est-ce que d’autres spectateurs ont perçu cette photo comme celle d’un être humain ?

Joel Peter Witkin : Leur première réaction a été de se protéger, donc de le voir comme un objet inanimé. Mais si on regarde attentivement, pendant cinq minutes, on se rend bien compte qu’il est humain, on voit les yeux, la souffrance, les détails, les cicatrices. Quand j’ai mis le film dans l’agrandisseur et l’ai vue projetée, même en négatif, j’ai immédiatement su que c’était une image extraordinaire. Ce qui ne m’a pas empêché de l’améliorer à ma manière, avec des petites retouches et des grattages, j’en ai même fait tellement, qu’à la fin je craignais d’avoir oblitéré les yeux ou détruit le visage.

– Et vous n’aviez qu’un seul négatif ?

Joel Peter Witkin : Un seul. Le dernier de la bobine. D’habitude c’est le premier ou le dernier. Comme il se doit (rire)